L’esperimento di una settimana lavorativa di 35 ore spalmate su 4 giorni sembra aver riportato i risultati sperati per 2.500 lavoratori e lavoratrici di Reykjavík, capitale dell’Islanda. Il progetto acquista sempre più popolarità anche nel resto d’Europa e, per questo, vale la pena sottoporlo a un esame critico. Nuovo orizzonte per la lotta di classe o nuova frontiera dello sfruttamento? Di seguito, riportiamo le nostre riflessioni e una controproposta.

Nelle ultime settimane, hanno suscitato notevole interesse i risultati di un esperimento sull’orario lavorativo proveniente dall’Islanda. Diverse attività nella capitale Reykjavík hanno provato a ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni, per un totale di 35 ore al posto di 40, a parità di salario, nella speranza di incrementare il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e di avviare un modello d’impresa più sostenibile. In realtà, il progetto è più ampio di quello che sembra, in quanto consiste in un ciclo composto da due esperimenti, ciascuno di 4 anni; il primo, dal 2015 al 2019, ha coinvolto operatori di assistenza all’infanzia, servizi e personale nelle case di cura, il secondo, dal 2017 al 2021, è stato esteso a dipendenti pubblici, polizia e agenzie governative nazionali. La tendenza, quindi, è stata quella di partire dagli orari “non-standard” per arrivare poi anche ai cosiddetti lavori “nine-to-five” (con la tipica giornata da 8 ore).

In totale, gli individui coinvolti sono stati 2500, circa l’1% dell’intera forza-lavoro del paese. I risultati hanno visto un notevole miglioramento nel morale fra gli impiegati, che sono finalmente riusciti a trovare un equilibrio più sostenibile tra tempo di lavoro e tempo di vita. Maggiori energie da dedicare alla famiglia e alla socializzazione, quindi, collegati a un miglioramento della performance sul posto di lavoro. Tutte le imprese coinvolte, infatti, hanno registrato un aumento nella produttività, riduzione nei costi e cali notevoli nelle emissioni. Nel complesso, gli esperimenti hanno significato un grande successo per i sindacati che, del resto, ne erano stati i maggiori “sponsor”; così, ha preso le mosse un’ondata di riduzione effettiva dell’orario di lavoro, o quanto meno di diritto contrattuale alla possibile riduzione dell’orario, per l’86% della forza-lavoro islandese. Pur nella scala molto ridotta in termini assoluti di questo dato economico, è un cambiamento paragonabile, in termini di riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, a quello delle grandi riforme dei secoli XIX e XX. Ciò che contraddistingue il caso islandese è la tattica di una riforma condotta come un esperimento, a piccola scala, per poi delegare l’effettiva riduzione dell’orario di lavoro generalizzata alla contrattazione tra aziende e sindacati.

Non solo l’Islanda: i progetti di riduzione dell’orario di lavoro in Spagna e Gran Bretagna

Il nuovo modello islandese, tuttavia, non è il solo il Europa. Anche in Spagna è stato lanciato un progetto pilota di riduzione della settimana lavorativa, con l’intento di contrastare la sindrome da burnout che il Covid-19 ha contribuito a diffondere. La proposta, proviene dal partito progressista con posizioni “verdi” Más País (nato come scissione di Podemos guidata da Íñigo Errejón) è stata approvata dal governo a gennaio e comprende un progetto triennale da 50 milioni di euro che permetterà alle aziende di provare orari ridotti con il minimo rischio. La copertura da parte dei fondi pubblici dovrebbe poi estinguersi gradualmente man mano che il progetto prende piede: 100% il primo anno, 50% il secondo anno e 33% il terzo. Finora il settore di applicazione favorito è stato la ristorazione, dove i risultati sembrano presentare lo stesso trend positivo dell’esperimento islandese.

Nel Regno Unito, invece, la settimana lavorativa di 4 giorni non ha ancora ricevuto l’approvazione del governo, ma può già contare su di un notevole seguito; la proposta, infatti, è stata avanzata da esponenti di spicco del Labour Party e del Green Party, come John McDonnell e Caroline Lucas, in una lettera firmata al Cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak. Basandosi su uno studio condotto dal collettivo Autonomy – che ha preso parte anche all’indagine islandese – i firmatari sostengono che una settimana lavorativa di 4 giorni porterà mezzo milione di nuovi posti di lavoro e una riduzione del 21% nell’emissione dei gas serra. Secondo Autonomy, il piano verrà a costare intorno ai 9miliardi di sterline, somma che il Cancelliere avrebbe destinato, nel corso di quest’anno, al furlough bonus (o Job Retention Bonus), un pagamento di 1000 sterline destinato agli imprenditori per ogni lavoratore mantenuto in impiego fino al 31 gennaio 2021 (e quindi “strappato” al sussidio per la disoccupazione).

Le riforme “dall’alto” dell’orario di lavoro: alla ricerca di profitti “sostenibili”

Questi i fatti. Veniamo ora a un esame critico delle proposte appena presentate, sia nelle loro premesse (anche ideologiche) che nella loro applicazione. Ammettiamo di non essere affatto imparziali in questa valutazione: la riduzione dell’orario lavorativo è un caposaldo di qualsiasi programma politico che miri all’emancipazione della classe operaia e, proprio per questo, analizzeremo ciascun esperimento in base alla sua capacità effettiva di incrinare i meccanismi del sistema capitalistico e di far avanzare la lotta di classe.

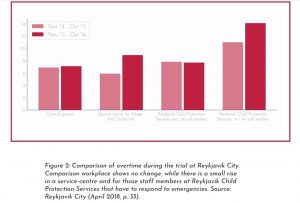

Partiamo dal report sul caso islandese. Facendo un calcolo elementare, ci accorgiamo subito di un problema non indifferente: se la settimana lavorativa viene ridotta da 5 giorni per 40 ore a 4 giorni per 35 ore, mantenendo anche solo a titolo esemplificativo lo standard delle 8 ore giornaliere, ci si ritroverà con almeno 3 ore di straordinario a settimana. E, non a caso, il report riscontra una tendenza piuttosto generale all’aumento degli straordinari, come si può vedere dal grafico qui sotto:

Un paradosso non da poco per un modello incentrato sulla riduzione del tempo di lavoro.

Si tenga inoltre presente che l’Islanda è un paese molto piccolo, con un PIL di appena 22,7 miliardi di dollari (l’Italia si aggira sui 2.0000 miliardi di dollari), poca disoccupazione (3,4%, il sesto paese con l’indice più basso nella OECD, mentre in Italia siamo quasi all’11%), e con un tessuto produttivo quasi interamente basato sui servizi (77%). Un’economia nazionale in miniatura, per dirla in due parole. E in miniatura, del resto, è anche il campione testato (l’1% di cui sopra), oltre ad essere limitato a settori che incidono poco sul reddito nazionale (uffici pubblici, case di cura, lavoratori self-employed, playschools ecc.). Si capisce perché un modello del genere ci lascia molto perplessi. Le isole felici in cui si riesce a ottenere un miglioramento della condizione di pochissimi lavoratori non sono una novità (ci era già arrivato due secoli fa Robert Owen, il quale, non a caso, era stato criticato da Marx per il suo socialismo utopico); che questi modelli poi risultino applicabili in economie più ampie, colpite da disoccupazione endemica e con ricchezza pro capite inferiore, è tutta un’altra storia.

Veniamo quindi alla Spagna, dove il progetto dei 4 giorni è stato concepito per operare a livello nazionale. Anche qui i lavoratori che ne hanno finora giovato si sono detti particolarmente soddisfatti, ma colpisce di nuovo la ristrettezza del campo d’applicazione (ristorazione). È vero che non è passato molto tempo dall’approvazione in parlamento (appena sei mesi), ma, di nuovo, sembra che i “beneficiari” prediletti siano quei settori a impatto economico limitato, in cui fra l’altro sono già notevolmente diffusi orari flessibili. Non stupisce, invece, l’insistenza nel voler ridurre al minimo i rischi per gli imprenditori, mettendo a disposizione fondi pubblici in abbondanza – cioè denaro perlopiù proveniente dai lavoratori dipendenti stessi tramite le tasse. Da questo punto di vista, sembra molto più mirata la proposta britannica, che comunque intende attingere dalle casse dello stato, ma per lo meno lo fa con l’intenzione di sostituirsi a dei discutibilissimi incentivi per gli imprenditori.

Non diversamente dal modello islandese, però, il piano di Autonomy per il Regno Unito coinvolge prevalentemente il settore pubblico, già forte di una certa stabilità per quanto riguarda le posizioni lavorative e di gran lunga meno incidente sulla crescita economica rispetto al settore privato.

Nemmeno l’argomento “ambientalista” ci sembra convincente. L’idea di base sarebbe di ridurre le emissioni causate dal pendolarismo e dai tragitti casa-lavoro. Una settimana lavorativa ridotta porterebbe di sicuro a notevoli risultati in questo senso e, anche in termini assoluti, l’impronta ecologica delle imprese coinvolte ne uscirebbe notevolmente ridimensionata. Tuttavia, è difficile credere che questi risultati possano influire in maniera decisiva nella lotta al cambiamento climatico quando i giganti dei combustibili fossili possono permettersi di incendiare l’oceano indisturbati. Si tratta, insomma, della solita favola del capitalismo sostenibile: una favola fatta di misure appena necessarie a prolungare di qualche anno la vita del pianeta, in modo da mantenerlo una risorsa sfruttabile a disposizione delle classi dominanti.

In tutti i casi, l’impressione è quella di avere a che fare con ricette estremamente limitate, riservate a settori marginali o a contesti più o meno “privilegiati”, più che con piani di cambiamento strutturale – che infatti tendenzialmente non vengono ancora formulati come “naturale” evoluzione di questi esperimenti. Il loro successo non può che essere relativo e legato a particolari contingenze, cosa che lascia molti dubbi su una possibile applicazione su ampia scala. Eppure, questi progetti sembrano farsi portatori di una notevole carica propagandistica. Basti pensare alle dichiarazioni di Laurie Mompelat, ricercatrice ambientale per il collettivo Platform di Londra, autrice di un altro studio sulla settimana lavorativa di quattro giorni.

«Una settimana lavorativa più breve senza perdita di retribuzione è un investimento cruciale nel capitale umano, in un momento in cui sono necessari il contributo, la cura e la creatività di tutti per realizzare una società più sostenibile»

Il rinnovato benessere dei lavoratori quindi viene perseguito nell’ottica dell’investimento nel “capitale umano”. Una migliore condizione dei lavoratori nei paesi più ricchi non è quindi il fine, ma il mezzo attraverso cui perseguire i soliti obiettivi aziendali. Da qui l’insistenza sugli aumenti di produttività, la riduzione dei costi e la rimozione del malcontento. Il comune denominatore di tutte queste proposte è, in altre parole, l’intento di contenere e disinnescare i conflitti, per spianare agli imprenditori la strada che porta al profitto. Il fatto che le risorse per questi progetti siano prese dai fondi pubblici e destinati alle imprese, indebolendo ulteriormente lo stato sociale, non è che il tassello finale in un puzzle già noto. Loro la chiamano sinergia, noi subordinazione della classe operaia. Il rapporto di sfruttamento non è messo in discussione, semplicemente viene reso più sopportabile – non solo e non tanto per i lavoratori stessi, quanto per l’ingranaggio stesso della riproduzione del capitale.

Non stupisce che la ricetta proposta dalla premier neozelandese per la settimana ridotta contenga gli ingredienti del telelavoro e della flessibilità, due misure di certo non molto apprezzate dai lavoratori e le lavoratrici, come si è visto dalle lotte che hanno caratterizzato la fase corrente.

La riduzione dell’orario di lavoro dev’essere un asse della lotta del movimento operaio!

Non ci convince nemmeno il modo in cui il salario viene rimosso da questi nobili disegni progressisti per il semplice fatto di essere variabile fissa. Viene da chiedersi: se un’impresa paga un salario da fame, che giovamento potrà mai portare una riduzione dell’orario lavorativo a parità di salario? Per questo, è necessario riscoprire il salario come arma.

In passato, di fronte all’intensificazione dello sfruttamento da parte del capitale, la classe operaia ha sempre risposto chiedendo «più soldi, meno lavoro». Per questo, noi proponiamo come parola d’ordine un salario minimo intercategoriale netto a 1500 euro, con una settimana lavorativa di 30 ore su 5 giorni.

Un obiettivo veramente unificante, applicabile a tutti i settori dell’economia e che contribuisca effettivamente a combattere la disoccupazione.

Non si dimentichi però che l’attacco alla disoccupazione ha senso solo nella misura in cui è anche un attacco ai profitti; ma per attaccare i profitti bisogna fare pressione sul salario. Tertium non datur. Affinché il salario possa giocare questa fondamentale funzione politica oltre che economica, è necessario un meccanismo di scala mobile, che consolidi il valore reale degli stipendi agganciandoli all’inflazione e al caro vita.

Saper distinguere la tendenza tutta capitalistica a ridurre il tempo di lavoro necessario in alcuni settori particolarmente “avanzati” dagli interessi e dalla lotta della nostra classe per una progressiva emancipazione da qualsiasi tipo di sfruttamento: questo è ciò che separa l’appoggio alle riforme riluttanti “dall’altro”, rispetto alle conquiste storiche che la lotta di classe può strappare.

Solo la lotta paga.

Vive in Veneto. Lavora come precario nel mondo della scuola.