La manovra finanziaria del governo Meloni si presenta come un chiaro segnale di intesa verso la classe media di esercenti che ha votato FdI alle scorse elezioni. Tuttavia, al di là degli aiuti in larga parte simbolici rivolti a questi settori, la manovra dimostra anche il chiaro intento di dividere la classe lavoratrice e di indebolire la popolazione più povera e precaria.

Il quadro generale: l’agenda Draghi 2.0

Il 29 dicembre, con l’approvazione del Senato, la manovra finanziaria del governo Meloni è ufficialmente diventata la legge di bilancio del 2o23. Una legge fortemente influenzata dal contesto socio-economico e geopolitico, ma anche con un indirizzo politico preciso e coerente con gli interessi della base sociale di FdI e della destra in generale.

Innanzitutto, c’è da dire che la recente manovra si pone in completa continuità con l’ultima legge di bilancio del governo Draghi. Del resto, il nuovo governo ha fondato in buona parte la propria legittimità proprio sulla promessa di portare a compimento l’agenda Draghi, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi destinati al PNRR. Non stupisce, quindi, che il costo della manovra si aggiri intorno ai 35/36 miliardi, esattamente come la legge di bilancio del 2022. Una manovra espansiva ma prudente, con un margine di deficit che scende dal 5,6% del PIL dello scorso anno al 4,5%. Ciò significa che, dei 35 miliardi previsti, circa 21 verranno finanziati tramite riduzione delle imposte e aumento della spesa statale.

Questo significa che il nuovo debito non andrà in investimenti o nel rafforzamento di servizi essenziali, come sanità e scuola, ma servirà principalmente a contenere gli effetti dell’inflazione e del rincaro energetico. Il trend, quindi, sembra essere sempre quello della crescita post-Covid, con lo Stato che si impegna a sostenere la domanda aggregata e la crescita economica. Tuttavia, si tratta di una spesa statale finalizzata interamente a scongiurare il rischio di stagflazione che incombe su tutta la zona Euro da quando la BCE ha cominciato ad alzare i tassi d’interesse.

Flat tax, POS e contante: la rivalsa delle classi medie?

Ma quali sono dunque le misure con cui il governo si propone di realizzare questo obiettivo in una congiuntura socioeconomica e geopolitica così ostica?

Abbiamo fatto riferimento a riduzione delle imposte. Primo piano assume senz’altro l’introduzione della flat tax al 15% per le Partite IVA con regime forfettario, la cui soglia di accesso è stata innalzata da 65000 euro di reddito a 85000. Si tratta di una misura che va a forte vantaggio di quei settori imprenditoriali e professionali di classe media che hanno in larga parte votate la destra alle scorse elezioni. In questo gruppo troviamo artigiani, commercianti, idraulici, ristoratori, consulenti e, non da ultimo, alcune delle cosiddette “false” partite IVA.

Una misura, va evidenziato ancora una volta, per nulla in discontinuità con quelle dei governi precedenti (la flat tax al 15% c’era già anche prima, solo che con l’innalzamento della soglia per il regime forfettario si è andata ad aumentare la platea dei beneficiari). Da anni, ormai, i governi della borghesia hanno deliberato di servirsi delle casse dello Stato per conservare e ripristinare quel ceto medio in disgregazione perenne dalla crisi del 2008; la pandemia ha semplicemente reso più urgente la condizione precaria di queste semi-classi. Per questo motivo, la misura del governo Meloni, pur non essendo nulla di rivoluzionario, va comunque ad estendere considerevolmente la flat tax, con pesante riduzione del gettito che si stima fra i 50 e i 60 miliardi.

Il dato sulla riduzione del gettito va contrastato anche con quello sull’evasione fiscale. I settori economico-produttivi avvantaggiati dalla flat tax hanno una propensione all’evasione fiscale del 68%, in un paese in cui l’evasione fiscale e contributiva si aggira su di un valore attorno al 4,1% del PIL.

Non è difficile immaginare come il peso enorme di questa misura verrà fatto ricadere su sanità pubblica – da decenni ormai agnello sacrificale per i bilanci di Stato, con le conseguenze disastrose che si sono viste durante la pandemia – e sulla scuola pubblica – dove, oltre ai tagli di migliaia di cattedre, sono già state annunciate le chiusure di numerosi istituti con la scusa del calo demografico.

Le misure sull’aumento della soglia del contante e sull’uso del POS confermano il principale riferimento di classe del governo Meloni, ma rimangono uno specchio per le allodole. La bocciatura da parte di Bruxelles ha costretto il governo a una notevole revisione che di fatto neutralizza le misure stesse; rimane comunque chiara l’intenzione di lanciare un segnale politico a bottegai ed esercenti, allo scopo di consolidare il consenso fra le mezze classi e di fare quadrato con la borghesia più ricca e industriale.

La voragine sociale fra lavoratori autonomi e dipendenti

Ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti rimangono le cosiddette briciole. I ritocchi alle aliquote IRPEF sono insignificanti e porteranno ad aumenti in busta paga dai 35 a max 50 euro al mese; del resto, dopo l’ultima finanziaria del governo Draghi che ha ridotto a soli tre scaglioni di reddito il prelievo dell’IRPEF (anche qui, il prossimo passo è la flat tax) era rimasto poco da ritoccare.

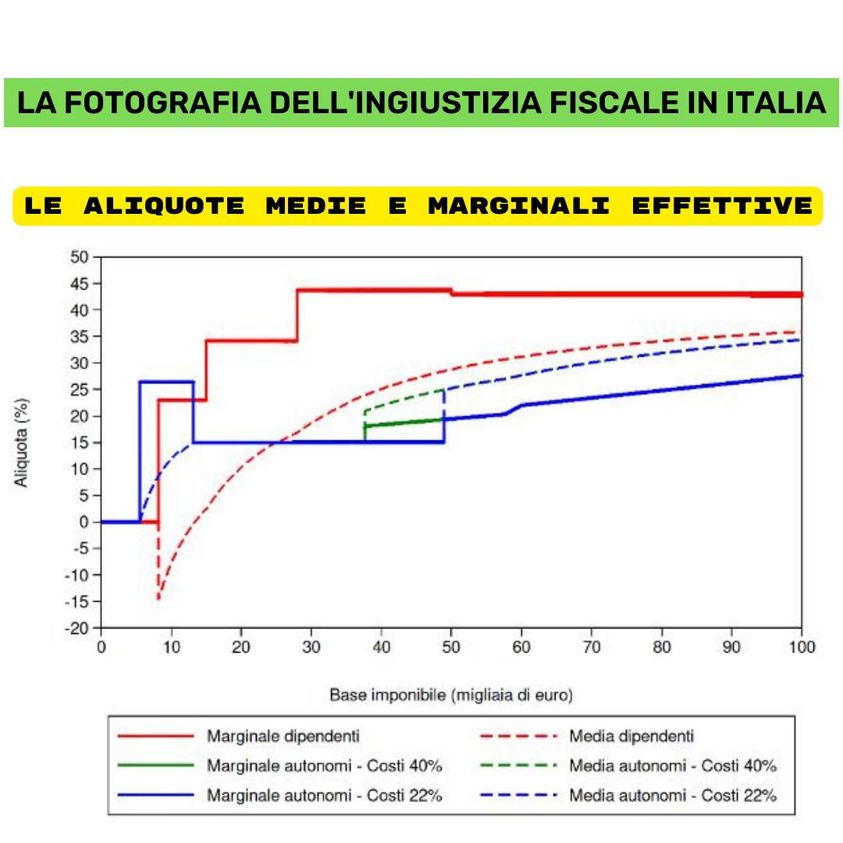

Per dare un’idea della voragine sociale che si viene a creare fra lavoro autonomo e dipendente basta pensare che, con questa legge di bilancio, un dipendente che percepisce 15000 euro all’anno pagherà un’aliquota quasi doppia (se si considera anche un margine di evasione) di un autonomo che ne guadagna 85000. Il grafico qui sotto mostra in maniera plastica la portata di questa disuguaglianza. I dati presentati comunque precedono la manovra del governo Meloni (la flat tax al 15% per autonomi arriva solo fino ai redditi da 50mila euro), ma servono a mostrare quanto fosse già ampio il divario fra dipendenti e autonomi che adesso andrà ulteriormente ad ingrandirsi.

Se si è molto parlato di quanto la legge di bilancio favorisca le classi medie imprenditoriali e professionali, si è, invece, gravemente sottovalutato un altro aspetto della manovra che pure è indispensabile per comprenderne il contenuto politico e la relazione con il contesto storico attuale. La legge di bilancio, infatti, forse ancor più che favorire le mezze classi intermedie, punta a dividere e indebolire la classe lavoratrice.

Questa volontà politica risulta evidente dalle misure volte a detassare i premi di produzione e ad alzare la soglia dei cosiddetti fringe benefit (tutti quei servizi di welfare aziendale che non rientrano nel reddito ordinario) da 600 euro a 3000. Di queste mosse potrà beneficiare solo una nicchia già di per sé piuttosto privilegiata di classe lavoratrice. La parzialità di queste misure è resa ancora più stridente dal fatto che i salari dei lavoratori nel loro complesso sono completamente lasciati in balia dell’inflazione e del rincaro energetico. Con ogni probabilità, si tratta di “segnali” che il governo intende rivolgere all’aristocrazia operaia del paese, concentrata soprattutto nel nord; l’intento è chiaramente quello di estendere l’egemonia ben oltre il blocco classi medie + borghesia industriale.

Non stupisce che la legge di bilancio abbia trovato il beneplacito della Cisl (che conta pur sempre più di 4 milioni di iscritti). Cgil e Uil, invece, si sono opposte e hanno lanciato la solita mobilitazione simbolica per lo scorso dicembre. Uno sciopero “generale” di appena quattro ore esteso solo a 11 regioni e con tassi di adesione deludenti. Insomma, per riuscire a dividere la classe lavoratrice, il governo ha innanzitutto pensato a spaccare il fronte della burocrazia sindacale. Dobbiamo chiederci: questo sciopero rimarrà senza seguito come molti di quelli che abbiamo visto negli ultimi anni? Indubbiamente, è necessaria un’estensione della mobilitazione per riattivare l’iniziativa della classe lavoratrice, largamente inquadrata fra le file delle tre grandi centrali sindacali. Solo da lì potrà provenire un vero movimento di opposizione al governo, come ha dimostrato l’esperienza del Collettivo Autonomo di fabbrica GKN negli ultimi due anni.

Delle restrizioni al RdC e della proposta di rimozione totale per il 2024 abbiamo già parlato in un altro articolo nel nostro giornale. Vi torniamo brevemente solo per evidenziare ancora una volta l’elemento di continuità con la legge di bilancio del governo Draghi (continuità troppo spesso trascurata), che aveva già ridotto l’importo del RdC per moltissimi percettori e aveva, inoltre, abbassato a due le possibilità di rifiuto per le offerte di lavoro. Riducendole ad una Meloni non ha fatto nulla di nuovo; ha semplicemente proseguito sul tracciato del suo predecessore avvicinandosi al traguardo dell’eliminazione del RdC che già faceva parte dell’agenda Draghi. Aggiungiamo, inoltre, che pure l’attacco al RdC rientra pienamente nel progetto di divisione e disarticolazione della classe lavoratrice: dai progetti di Meloni per ciò che dovrà sostituire il RdC si percepisce chiaramente il solco che si vuole andare a creare fra occupati e disoccupati, fra occupabili e inoccupabili.

Bonus una tantum e ritorno dei voucher: quel che resta dei salari

Completa il quadro la reintroduzione dei voucher o “buoni lavoro”. Si tratta di un sistema di pagamento per prestazioni lavorative occasionali e saltuarie, al di fuori dei normali contratti di lavoro. L’abuso che ne erano stato fatto nel periodo 2012-2017 (abuso che aveva portato il governo Gentiloni ad abolirli) riprenderà a partire da quest’anno e sicuramente assumerà proporzioni anche maggiori. Com’è sempre stato nel passato recente, questo strumento che dovrebbe servire ad “elasticizzare” il mercato del lavoro verrà ampiamente applicato a rapporti lavorativi strutturati e continuativi, così da sollevare le imprese (piccole e micro, di nuovo) degli oneri connessi alle tutele dei lavoratori. Così è stato, del resto, per contratti a progetto, contratti a chiamata, co.co.co eccetera. La misura va a colpire i lavoratori più giovani, coloro che hanno da poco terminato gli studi e si trovano alla ricerca delle prime esperienze lavorative. Questi settori che dovrebbero garantire il ricambio e la conservazione della classe lavoratrice vengono condannati al limbo della precarietà per tempi indefiniti, rimanendo di fatto ai margini del mercato del lavoro e appena al di qua della soglia di povertà. Evitiamo di commentare le dichiarazioni rilasciate dagli esponenti della destra in campagna elettorale riguardo alle nobili intenzioni di combattere il lavoro precario.

Restando in tema di promesse elettorali, ha fatto scalpore in questi ultimi giorni l’aumento delle accise sui carburanti, aumento che la coalizione di Meloni aveva promesso di evitare a tutti in costi durante la campagna di agosto-settembre. Il fallimento sul fronte delle accise mette in luce l’inadeguatezza di tutte le altre misure che il governo ha disposto per contrastare il rincaro delle utenze; anche qui, viene proseguita la politica Draghi dei bonus sociali, somme irrisorie elargite una tantum che non hanno nessun impatto significativo di fronte all’impennata inflazionistica. Per quanto riguarda il prezzo del gas, il governo si è limitato a seguire la linea già tracciata dall’accordo UE di dicembre che prevede l’introduzione di un price cap a 180 euro al MWh a partire da febbraio. Molto poco se si considera che nel corso del 2022 i salari hanno perso 1800 euro in media nel loro potere d’acquisto. Anche qui, i più colpiti sono i lavoratori dipendenti che ormai perdono a fronte a dell’inflazione più di una mensilità intera.

La classe lavoratrice si trova, quindi, “accerchiata” da questa manovra: da un lato, i suoi settori più giovani e poveri vengono ulteriormente emarginati dal corpo sociale attraverso l’induzione della precarietà forzata, dall’altro, i settori più ricchi vengono enormemente avvantaggiati per essere inquadrati tra le fila del fronte unico borghese. Il tutto mentre i salari reali vengono erosi senza sosta dalla spirale inflazionistica. C’è bisogno di interventi strutturali a sostegno dei salari (e non solo dei redditi) per sostenere veramente le famiglie e le masse impoverite. Per questo, di fronte all’aggravarsi dello scenario socio-economico, ribadiamo la necessità di:

_un salario minimo intercategoriale di 1500 euro netti e la stabilizzazione dei contratti, contro il supersfruttamento legato alla precarietà;

_il blocco dei prezzi dei beni di prima necessità, in risposta agli imprenditori senza scrupoli che aumentano i prezzi per generare profitti aggiuntivi;

_ l’introduzione di una scala mobile che fissi i salari secondo il prezzo del paniere di base fino ad una vera politica di aumento di salari e di espansione del welfare e dei servizi pubblici tramite tassazione fortemente progressiva dei profitti e dei grandi patrimoni;

_la diminuzione dell’orario di lavoro (noi rivendichiamo 30 ore settimanali, 6 al giorno) puntando alla piena occupazione, andando così a ridistribuire il lavoro;

Marco De Leone

Vive in Veneto. Lavora come precario nel mondo della scuola.