Dopo ogni grande sconvolgimento ecologico, quasi mai i dominatori dell’era precedente sopravvivono nell’era successiva. – Telmo Pievani

È cosa nota che l’occidente del mondo soddisfa il suo fabbisogno alimentare grazie all’enorme quantità di merci importate dall’estero. Un po’ meno noto ai più è quanto queste vaste colture intensive sparse per il mondo siano in pericolo nella prospettiva di un cambiamento climatico. Questo problema però non dovrebbe far perdere di vista un aspetto ancora più importante, ovvero quanto le colture di proprietà delle grandi multinazionali del cibo siano già esse stesse una minaccia per gli ecosistemi. La comunità scientifica sostiene, con sempre più dati alla mano, che lo sfruttamento sfrenato delle risorse di cui fa vanto la produzione capitalistica porta già di per sé al declino del benessere ecosistemico e allarga sempre più la forbice della diseguaglianza all’accesso alle risorse naturali dei diversi popoli.

Mappa globale delle acquisizioni di terreni su larga scala (Rulli et al. 2013).

La quantità di importazione annuale per le regioni dell’Europa centrale e occidentale è equivalente al raccolto annuale di 35 milioni di ettari di terreni coltivati (dati del 2008), un’area paragonabile all’estensione della Germania. Diversi studi prevedono una riduzione della produzione agricola a causa degli effetti combinati del cambiamento climatico e del deterioramento delle pratiche di utilizzo del suolo. Nell’Europa orientale e in Asia centrale è improbabile che dopo il 2050 l’irrigazione possa continuare ai livelli attuali, quindi le rese dei raccolti di molte colture irrigue potrebbero diminuire del 50% o più a causa della scarsità d’acqua. Intanto, il 15% degli abitanti dell’Asia centrale non ha accesso ad acqua potabile.

In aggiunta, le coltivazioni destinate alla produzione di biocarburanti, che a primo impatto può sembrare una degna alternativa alle fonti fossili, rischiano di competere sul mercato con le produzioni alimentari: provocando l’innalzamento dei prezzi, intensificando il consumo di terreni agricoli e risorse idriche, danneggiando (a volte anche irreversibilmente) gli habitat, limitando l’accesso delle risorse naturali alle popolazioni locali. Una maggiore appetibilità del settore dei biocarburanti potrebbe provocare una contrazione di quello alimentare in quanto entrambi hanno bisogno di appezzamenti di terreno significativi, quindi potrebbero esserci riconversioni di aree ora destinate alla produzione alimentari. Inoltre, il potenziale dei biocarburanti di ridurre le emissioni di gas serra può essere vanificato dal contributo della loro produzione alle emissioni derivanti da fertilizzanti, macchinari e, in particolare, dalla conversione del terreno.

Pensando alla salute, la recente revisione sullo stato delle conoscenze dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, coordinata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS e CBD, 2015), fornisce una valutazione globale dettagliata delle correlazioni tra biodiversità e salute umana. La revisione esplora la base delle evidenze in tre ampie aree di esiti di salute umana – malattie non trasmissibili, malattie trasmissibili (cioè infettive) e lesioni – e considera il valore della biodiversità per la scienza medica. Il ruolo della biodiversità e dei servizi ecosistemici nel sostenere la salute umana e i rischi per la salute, derivanti dal degrado degli ecosistemi, sono ormai noti e vengono ben evidenziati dalla suddetta revisione.

Le modifiche delle destinazioni d’uso di aree sempre più estese a fronte di un crescente fabbisogno delle potenze d’occidente hanno, dunque, un impatto sui contributi che la natura offre all’uomo e si esplicita su più fronti: a partire dai contributi più materiali della natura al benessere collettivo come la carenza d’acqua, il declino delle specie di insetti impollinatori, l’erosione del suolo, il controllo delle inondazioni; c’è da considerare anche la sfera dei contributi non materiali, come le conoscenze agricole tradizionali, lo sviluppo di una coscienza che abbia a mente l’importanza della natura, se non addirittura la perdita di usi, costumi e lingue indigeni a causa dell’abbandono delle proprie terre da parte dei popoli autoctoni. Infatti, le migrazioni forzate dei popoli sono provocate non solo da bombe e proiettili, ma anche da quelle che potemmo definire “guerre ecologiche”. Le migrazioni umane sono quasi sempre in direzione di quegli stessi paesi che importano i frutti della terra dei migranti stessi.

In una tale prospettiva, non si può non pensare al fatto che la tendenza del capitale a mercificare e monetizzare ogni cosa, compresi i servizi ecosistemici, dandogli valore solo quando portano profitti, sta frammentando il pianeta Terra sempre più. Quello e cui si assiste è un circolo vizioso per cui da un lato, per ridurre i costi e massimizzare i profitti, si tende a concentrare colture intensive ed altri settori produttivi nelle aree in cui manodopera e terreni saranno reperibili a costi più bassi; dall’altro l’impatto sociale, ecologico e in termini di servizi di questa strategia economica su territori e popolazioni locali produrrà esodi di massa proprio verso quelle aree più ricche e in cui si consuma maggiormente dai cui si tenta di delocalizzare la produzione.

Inoltre, nonostante l’ormai conclamato inadempimento nel soddisfare la richiesta del mercato esclusivamente con il prodotto delle sue terre, l’Occidente non si limita a vantare il record di consumi ma detiene anche quello degli sprechi.

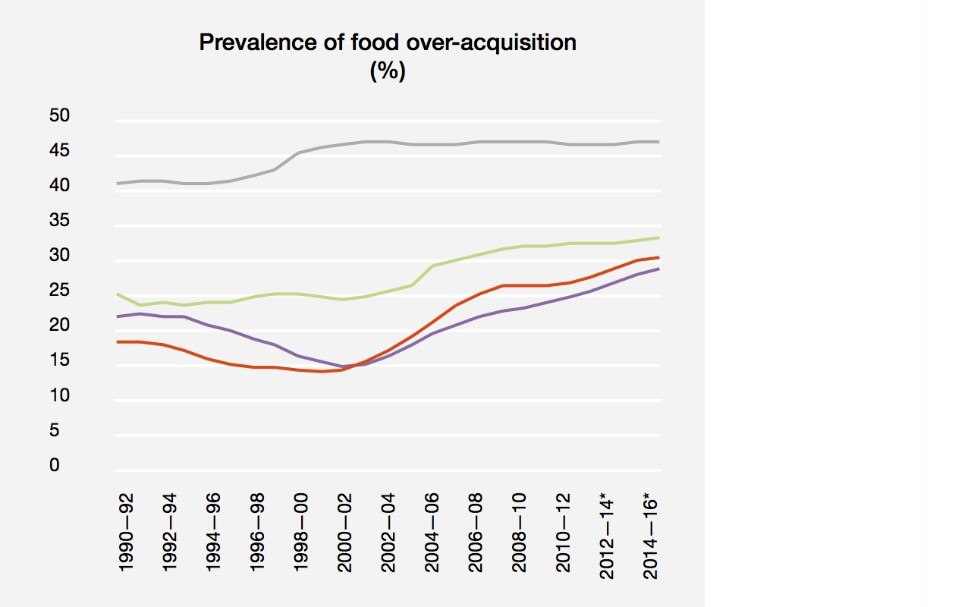

Nel grafico, lo spreco di cibo da parte dell’occidente a causa della sovra-acquisizione (FAO, 2017).

Antropocene: l’inizio della fine?

Ultimamente si sta tornando a parlare di antropocene, termine già utilizzato in passato da vari scienziati per descrivere l’epoca contraddistinta dai segni che la presenza umana ha lasciato sul pianeta, soprattutto nelle recenti fasi della propria esistenza. La cosa si è fatta seria visto che oggi i geologi dell’International Commission on Stratigraphy stanno decidendo come inserirlo nella scala dei tempi geologici, così da elevare questo neologismo ufficialmente a epoca geologica.

L’indecisione sta proprio nel punto da cui farlo partire: tra gli 8-10000 anni fa con l’inizio dell’agricoltura? O piuttosto nel 1945 con il primo fallout radioattivo?

Nei fatti, la presenza dell’uomo ha modificato sensibilmente vaste aree della superficie del pianeta e in maniera sempre più evidente man mano che ci si avvicina al presente, ma forse non è sempre corretto attribuire le cause di questo, come del cambiamento climatico, all’intero genere umano.

Il 60% della biomassa dei mammiferi terrestri è costituita dagli animali degli allevamenti intensivi, causa diretta dell’80% della deforestazione nel mondo (necessità di terre coltivabili per il foraggio) e tutti sappiamo che i principali consumatori di carne siamo noi europei insieme agli statunitensi.

Il clima è oggi inteso come il più grande problema che l’umanità deve riuscire a controllare (perché essa stessa ne è la causa), ma non serve scavare molto a fondo per comprendere che, fattivamente, è il modello di sviluppo capitalistico il vero colpevole. Dunque non l’umanità intera ma, di fatto, le scelte condotte da una parte minoritaria di essa, quella che determina le sorti del capitale: quale e quanta merce produrre e a quale scopo.

Il problema è che l’uomo deve riuscire a sviluppare un sistema di organizzazione superiore se non vorrà estinguersi. Il vero problema è il sistema capitalista e, anche se a volte si traveste da hippie mascherando la sua necessità d’espansione imperialistica sotto il nome di “sviluppo sostenibile”, finché si vivrà all’insegna della “libertà” delle scelte del produttore e del consumatore questo meccanismo contorto garantirà al caos del libero mercato di regnare incontrastato. Questo è tanto più vero quando si considera che tale libertà è, evidentemente, una libertà apparente nel momento in cui le stesse abitudini sono dettate da bisogni, stili di vita e costumi indotti attraverso vari mezzi quali la pubblicità e l’industria dell’intrattenimento. Questa dinamica, oltre a stimolare i consumi all’interno di un dato paese, fa anche sì che le regioni più avanzate nell’economia capitalistica possano esportare valori e stili di vita favorevoli all’esportazione di merci. D’altra parte la stessa disponibilità di certe merci a certi prezzi genera, di per sé, mutamenti culturali anche bruschi. Pensiamo ad esempio ad un gruppo etnico o sociale che si ritrova, improvvisamente, a poter accedere a beni di consumo diversificati e a basso costo, a merci con valore di status symbol, pensati per permettere anche agli strati più bassi di poter ostentare una ricchezza più o meno fittizia o, ancora, a forme di intrattenimento standardizzate e fornite da un’industria anziché create dalla comunità stessa e intessuta nelle sue dinamiche sociali. Se una cultura si costruisce anche in rapporto a certe condizioni materiali e ambientali è evidente che stimoli di questo tipo avranno effetti considerevoli.

Il punto è che noi, come singoli abitanti di questo pianeta, dovremmo smettere di lavarci la coscienza puntando solamente il dito verso i responsabili dei grandi disastri ambientali e renderci conto che, se un’alternativa può esistere, questa deve partire proprio da noi. L’organizzazione collettiva può ancora portare avanti importanti battaglie ambientaliste e all’insegna dell’uguaglianza tra i popoli, ma per far sì che questo incida nel concreto c’è la necessità di connettere, unificare queste battaglie con quelle dei milioni di sfruttati che oggi come ieri chiedono migliori condizioni di vita e di lavoro. Contro ogni visione che vuole privare la questione dell’ambiente di ogni connotazione politica e di classe, noi dobbiamo ribadire con forza che coloro che inquinano sono gli stessi che sfruttano milioni di lavoratori e che non possiamo pensare di poter ottenere qualcosa da questi criminali, ma anche dalle istituzioni borghesi che li rappresentano, se non ci conquistiamo una posizione di forza da cui poter contrattare. Per fare questo bisogna essere in grado di minacciare i profitti di chi sfrutta e inquina coinvolgendo chi, col suo vivo lavoro, produce le condizioni materiali di questo profitto, ovvero quelle masse di sfruttati che poi sono anche le prime ad essere colpite dagli effetti che le devastazioni ambientali hanno sulla salute e sulle comunità del pianeta.

Se vogliamo conquiste concrete che perdurino nel tempo, bisognerà porre le nostre lotte con una prospettiva politica a più ampio raggio, che abbia come fine ultimo l’istruzione di un nuovo prototipo d’uomo e di società. In un’economia fondata sul profitto ha senso distruggere l’ambiente per profitti immediati, ma in una fondata sui bisogni delle comunità che popolano il pianeta questo diventa alquanto contraddittorio.

Dunque, l’impegno ecologista è anche un impegno umanista: garantire la sopravvivenza delle future generazioni di Homo sapiens. Tuttavia, ci chiediamo, chi tra gli attuali politicanti sarebbe disposto oggi a prendere decisioni costose per le quali non otterranno un dividendo da riscuotere nella prossima campagna elettorale ma in una che avverrà tra 50-70 anni? E, anche ammesso che un tale politico illuminato ne abbia l’intenzione, vogliamo davvero pensare che un benpensante giunto agli alti livelli delle istituzioni possa davvero mettersi contro i poteri forti delle industrie comodamente dalla propria poltrona?

Oggi il massimo che si riesce a fare per l’ambiente all’interno delle istituzioni legislative consiste nell’assegnare punti, i cosiddetti “carbon credits”1, alle nazioni che hanno importanti patrimoni naturali ancora intatti, così che queste li possano vendere ad aziende private che intendono “decarbonizzare” le proprie merci “compensando” le proprie emissioni di co2 e creandosi un’immagine più green. Visto che questi paesi sono spesso anche tra i più poveri al mondo (centro Africa, Borneo, Papua Nuova Guinea), questo è fondamentalmente un sistema che pone un freno alla vendita di grandi fette di territori forestali alle multinazionali del cibo. Ma non possiamo più accontentarci di tamponare qua e là con un colpo al cerchio ed uno alla botte. Più si temporeggerà più gli ecosistemi si avvicineranno al collasso, e sempre più grande sarà la necessità di una svolta epocale in termini di produzione e consumo delle merci.

Sta a noi delineare il destino dell’antropocene, sta a noi la scelta tra vivere la nostra vita egoisticamente all’insegna del consumo, puntando alla scalata sociale e piegandoci ogni giorno di più alla logica del profitto o, piuttosto, prendere coscienza del fatto che vivere all’insegna di una morale che ci detta di voler bene a chi ci sta intorno senza curarci di chi sarà al nostro posto tra qualche decennio o di chi oggi paga con la propria vita il nostro benessere è terribilmente ipocrita.

Bierre

Note

1 Un’autorità nazionale o sovranazionale definisce un valore massimo, un volume definito (in inglese “cap”) di emissioni di CO2 nell’atmosfera a livello globale. Questo valore viene diviso e ripartito sotto forma di “diritti di emissione” tra stati e aziende. L’impegno, a questo punto, è quello di emettere CO2 in quantità pari o inferiore alle quote assegnate. In caso contrario il soggetto deve acquistare i crediti che gli mancano da altri soggetti che si sono comportati in maniera più virtuosa di quanto richiesto e che quindi possono vendere le proprie eccedenze.

Fonte dei dati utilizzati nell’articolo: IPBES Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services (2019)

Giornale militante online fondato nell'aprile 2017.

Sito informativo della Frazione Internazionalista Rivoluzionaria (FIR).