Nomadland, film acclamato dalla critica, mostra da vicino la condizione dei “nomadi” contemporanei, dei nuovi poveri migranti generati dalla crisi del 2008. Un tema purtroppo limitato nella cornice della rassegnazione individuale, fuori da ogni conflitto.

Mettiamo subito in chiaro una cosa: per noi la recensione di un film (o di un libro, una serie tv ecc.) è un mezzo per intavolare un discorso politico. Partendo dall’opera, quello che ci interessa è ricavare delle riflessioni che possano aiutarci a leggere e ad anticipare il presente, a interpretare le trasformazioni sociali o a inquadrare una determinata fase storica. La recensione che state per leggere rispetta in pieno questo spirito; non si soffermerà tanto sugli aspetti estetici e artistici, non proporrà una critica di un prodotto culturale in quanto tale, ma cercherà di fornire degli spunti che siano utili a chi vuole cambiare lo stato di cose attuale.

Nomadland, l’ultimo film di Chloé Zhao, vincitore di molti premi tra cui tre Oscar, si presta particolarmente a questo tipo di recensione. Ispirato all’omonimo racconto-inchiesta della giornalista Jessica Bruder, il film racconta la storia di Fern (Frances McDormand), una vedova sessantenne, rimasta senza lavoro e senza casa dopo la dissoluzione della cittadina mineraria di Empire, in Nevada. Fern è allora costretta a vivere nel suo furgone, spostandosi per tutti gli Stati Uniti occidentali in cerca di lavori di fortuna, a tempo determinato e con paghe misere. Le notti le trascorre nei parcheggi trovati lungo la strada, la sua latrina è un secchio di plastica e gli unici contatti umani sono con persone che condividono la sua stessa condizione.

Le sue peregrinazioni ci portano, in un primo momento, all’interno di un enorme magazzino Amazon, dove l’elevata età media di una parte degli impiegati e l’insistenza dei capisquadra sulle norme di sicurezza svelano il costante pericolo che lo stoccaggio su scala costituisce per i lavoratori. I suoi impieghi, al pari dei suoi spostamenti, seguono una cadenza stagionale, dettaglio che rafforza in maniera efficace l’idea di un “nomadismo” del XXI secolo, dove i tempi non sono più dettati dalle migrazioni animali o dalla fertilità dei terreni, ma dalle esigenze dell’economia capitalistica. Con l’avvento dell’inverno, infatti, Fern è costretta a spostarsi verso sud, in Arizona, dove si unisce a un ritrovo di suoi “simili”. Qui, sotto la guida del guru Bob Wells, impara i fondamentali – più pratici che “filosofici” – della vita itinerante, una vita – chiaramente – in bilico, sul filo della sopravvivenza.

La demografia che partecipa a questo raduno colpisce particolarmente; ancora una volta, si tratta per lo più di persone attorno alla sessantina, ritrovatesi disoccupate alla soglia del pensionamento – e, quindi, difficilmente reintegrabili tra le file della forza-lavoro – senza alcuna “rete di sicurezza” economica e, per lo più, estraniate dalla propria famiglia. Fern non fa eccezione nemmeno su quest’ultimo punto, dato che, a differenza sua, la sorella sembra passarsela più che bene, grazie anche ai guadagni del marito agente immobiliare (arricchitosi grazie a quella stessa bolla finanziaria esplosa nel 2008 che ha stravolto la vita della protagonista). Alla parentesi in Arizona seguono i lavori presso un impianto per il trattamento delle barbabietole da zucchero, un supermercato, un fast food, un parco nazionale. Tutti questi impieghi sembrano descrivere un cerchio (non a caso, manca nel film una vera e propria trama sviluppata in maniera lineare) che irrimediabilmente riporta, a distanza di un anno, di nuovo al camp di Bob Wells. Nemmeno il tenero rapporto con Dave, infatti, riesce a far mettere radici a Fern, così abituata alla ciclicità della sua esistenza nomadica da non riuscire nemmeno a immaginare o volere una vita diversa.

Una storia del genere non può non far pensare alla più grande epopea del sudovest americano, Furore, capolavoro di John Steinbeck. L’odissea della famiglia Joad, sfrattata dalla propria terra in Oklahoma per volere di una banca all’inizio degli anni ‘30, ricorda molto da vicino quella di Fern. I Joad si mettono in viaggio verso la California per farsi una nuova vita, ma, una volta arrivati, vi troveranno un inferno sociale e morale, dominato dallo sfruttamento inumano e violento di masse di mezzadri ridotti sul lastrico e dalla repressione brutale di ogni tentativo di rivolta. Anche in questo caso, i protagonisti, vedendo sgretolarsi le promesse del sogno americano, sono costretti a girovagare alla ricerca di lavori stagionali che possano garantire almeno la sopravvivenza. Anche in Furore, i pochi sprazzi di solidarietà e speranza si intravedono solo durante la permanenza in un campo di profughi. Per il resto, la solitudine della pur numerosa famiglia Joad è speculare alla solitudine di Fern.

Se si mettono a confronto queste due opere, l’impressione che se ne ricava è che ogni società post-crisi sia, in fondo, identica: l’America uscita dalla grande depressione del 1929 e l’America della recessione del 2011 offrono gli stessi desolanti scenari di sradicamento e imbarbarimento. La classe operaia è privata delle proprie case, cacciata dalle proprie terre, attaccata fisicamente, demoralizzata e uccisa. Del resto, gli incidenti mortali che si ripetono quotidianamente ci ricordano che i frutti della civiltà e dello sviluppo non sono affatto garantiti a chi vive del proprio lavoro. La contraddizione insolvibile del capitale finanziario, che lo porta a fare a meno del lavoro senza, però, poter rinunciare a sfruttarlo, era dominante nel 1929 quanto lo è stata dal 2008 in poi. In questo arco di tempo, la tendenza è stata di escludere del tutto la classe operaia dal consorzio umano, inteso come dimensione all’interno della quale valgono i diritti inalienabili alla sicurezza e al benessere che, di fatto, sono da sempre appannaggio esclusivo delle classi possidenti.

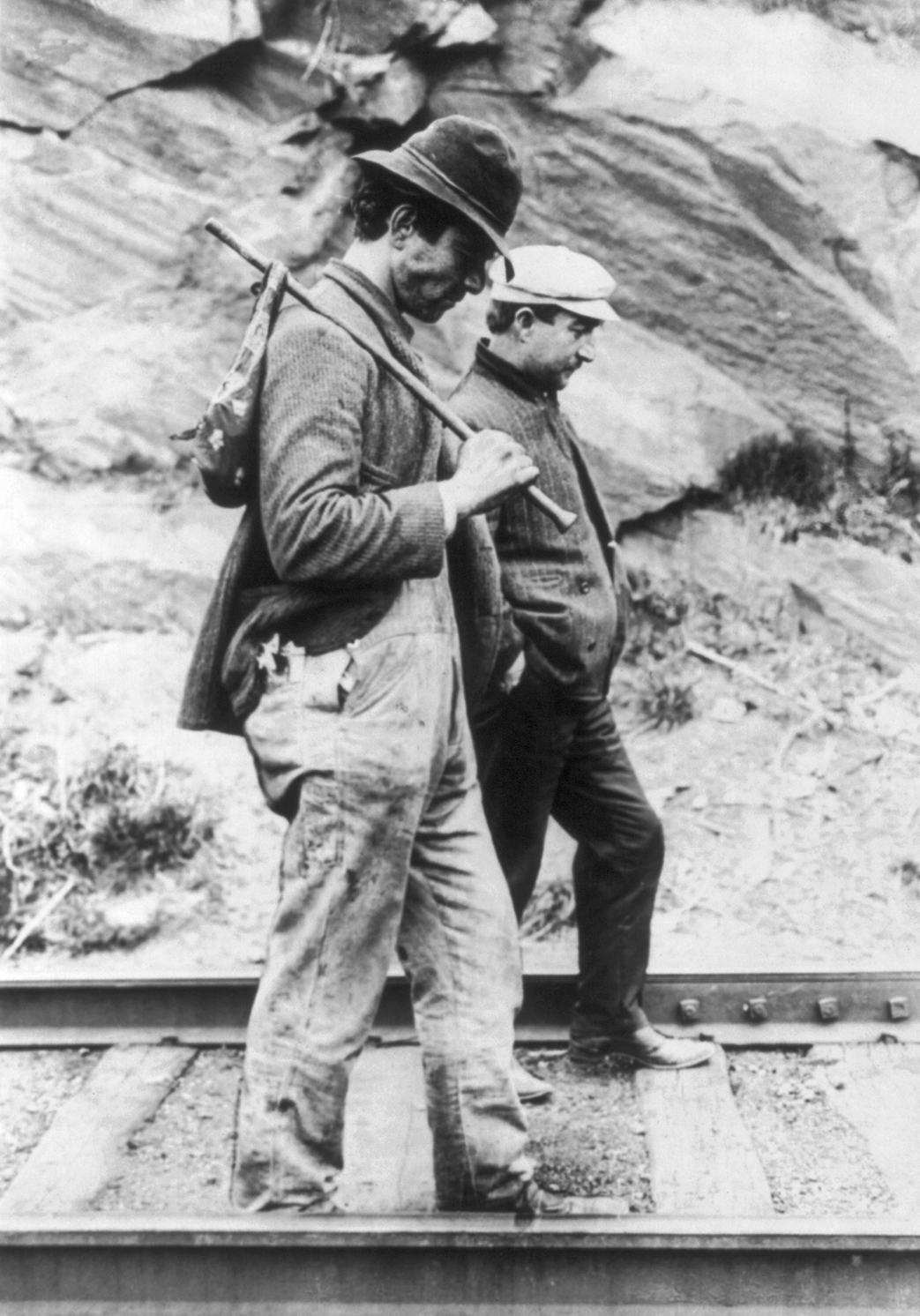

Non è un caso che il fenomeno della popolazione migrante interna negli USA, gli hobo, nasca sulla scia della devastazione della Guerra Civile (1861-65), e abbia il suo picco dopo la crisi del ‘29, generando nel tempo tutto un ambiente e un fermento culturale ribelle rispetto ai pilastri conservatori della società statunitense, e non di rado con ondate di lotta e organizzazione operaia, e di sensibilità apertamente anticapitaliste: oltre ai romanzieri filo-operai della generazione di Steinbeck, Jack London, Jack Kerouac e la Beat Generation ne sono grandi esempi.

Insomma, nel panorama sociale che Nomadland ci pone di fronte, la lotta per il lavoro è diventata lotta per la sopravvivenza, per la conservazione stessa della classe lavoratrice. Il problema è che il film, per come è girato e narrato, non permette in alcun modo di trarre una conclusione del genere. Usciti dalla sala, ci si rende ben presto conto che se c’è un grande assente in questa pellicola è proprio quel furore che, invece, fa da protagonista nel romanzo di Steinbeck. C’è, infatti, una differenza radicale che separa l’epopea dei Joad da quella di Fern: una volta scoperto il vero volto della California, i Joad (alcuni) rinunciano all’illusione che li aveva ivi condotti e si rivoltano contro polizia e delegati padronali, finendo addirittura per schierarsi al fianco dei sovversivi (comunisti) in sciopero.

In Nomadland, invece, non c’è traccia di conflitto; il massimo a cui ambiscono i personaggi è il conforto dei propri simili, conforto che non può che portare ad accettazione, rassegnazione e coazione a ripetere. Chi cercherà fra di essi il desiderio di abolire la propria condizione rimarrà inevitabilmente deluso. Chi cercherà forme di aggregazione mostrate o anche solo accennate, non ne troverà una che si rifaccia al movimento operaio o anche solo a un mutualismo operaio-popolare.

Le maestose inquadrature dei paesaggi del sudovest, le fughe di Fern verso le scogliere assalite dall’oceano, le gite in kajak di Swankie, sembrano suggerire che la vera liberazione consista nel riconciliarsi con la natura, quando tutto il resto non si può cambiare. Per rendere più sopportabile la propria vita, il nomade deve, inoltre, ricercare sollievo nei propri ricordi, andando alla ricerca di sprazzi di felicità, per poterli conservare e portare sempre con sé. Le musiche malinconiche e a tratti un po’ melense di Einaudi accompagnano Fern nel suo ritorno ad Empire, dove la protagonista riesce a “far pace” con il suo destino e con la morte del marito.

Così, si schiaccia perlopiù su una dimensione individuale, etica, la condizione sociale dei “nomadi” ultraprecari nei fatti molto vicina a quella delle masse migranti verso America del Nord ed Europa, o dei milioni di emigrati interni dalle campagne alle città, specie nel mondo post-coloniale.

In sintesi, Nomadland da un lato ci sbatte in faccia un problema epocale, ma, dall’altro, fa di tutto per presentarcelo come un viaggio spirituale, in cui tutti i problemi si possono risolvere con qualche pillola di self-help. Non ci sono colpevoli, non ci sono nemici in questo film, eppure è chiaro che qualcuno ha costretto questa gente a vivere in un furgone. Non solo l’impegno politico è assente, ma manca anche quel minimo d’inchiesta che forse avrebbe reso il film più pregnante. Questo non perché tutti i film debbano per forza avere queste caratteristiche, ma perché queste caratteristiche non possono mancare a un film come questo. Si può indubbiamente conservare l’impietoso ritratto della condizione nomadica contemporanea e la consapevolezza di quanto alta sia la posta in gioco in questa fase, ma alla fine l’interrogativo su cosa fare mentre la classe lavoratrice americana viene mandata al macello rimane senza risposta. Per il momento, finché non ne avremo una, siamo quindi costretti a cercare nei cerchi sulla polvere, come i mezzadri dell’Oklahoma. Nelle prime pagine del suo romanzo, Steinbeck li descrive chini sul terreno, intenti a tratteggiare i loro progetti con dei ramoscelli. Hanno appena ricevuto la notizia che all’indomani verrà la trattrice a fare piazza pulita della loro casa e del loro raccolto. Dalle finestre, le donne li osservano con ansia crescente. Pian piano, alla stupefatta perplessità nei loro occhi si sostituisce un’espressione dura, collerica, ostile. In quel momento, allora, le donne capiscono di essere salve. Non poteva ancora essere la fine. Non sarebbe mai venuta la fine finché la paura e la rassegnazione si fossero tramutate in furore.

Vive in Veneto. Lavora come precario nel mondo della scuola.