Con la vittoria nelle farsesche elezioni presidenziali tenutesi nella passata settimana, l’ex capo delle forze armate egiziane Abdel Fattah al-Sisi ottiene il diritto formale a governare fino al 2030. Lo fa in un contesto segnato però da una crescente malcontento sociale, che le riforme economiche in arrivo per poter disporre del prestito concesso dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) rischiano di acuire. La breve ma altamente simbolica occupazione di Piazza Tahrir lo scorso 20 ottobre sulla scia delle manifestazioni a favore della lotta del popolo palestinese rappresenta un salto di qualità importante in questa molecolare accumulazione di energie rivoluzionarie

Vi era una certa curiosità – interesse mi suona francamente troppo – per vedere la percentuale che il presidente egiziano uscente si sarebbe assegnato nel corso della sua terza rielezione alla guida del paese. Personalmente avevo scommesso su un valore compreso tra il 90 e il 95 percento. Altri pronosticavano, come già successo nel 2014 e nel 2018, che al-Sisi avrebbe superato questa forbice. L’autorità nazionale per le elezioni ha invece certificato, si fa per dire, che l’ex capo delle forze armate egiziane e autore del colpo di stato del 2013 ha ottenuto l’89,6 percento dei voti espressi. Nelle prossime settimane, le agenzie internazionali di monitoraggio delle procedure elettorali certificheranno – magari qualcuna lo ha già fatto – come il voto non sia stato libero. Per giungere a questa conclusione, non serve però avere un dottorato in studi elettorali e stilare lunghi report. Il decennio di dominio di al-Sisi, inaugurato dal massacro di Rabaa quando oltre 1000 manifestanti persero la vita per mano delle forze di sicurezza in quello che Human Rights Watch ha definito come “il peggior omicidio di massa della storia moderna dell’Egitto”, è stato segnato da un grado di repressione spietata contro ogni forma di opposizione sociale e politica. Tale ferocia non deve essere considerata, come spesso suggerito da commentatori eurocentrici o propugnatori del sedicente scontro di civiltà, un elemento peculiare del contesto egiziano o della regione tutta. Ha rappresentato, al contrario, la pressante esigenza per la controrivoluzione di sconfiggere politicamente e simbolicamente il movimento rivoluzionario che aveva abbattuto il governo di Hosni Mubarak nel 2011 e che aveva lottato per una trasformazione profonda dei rapporti sociali nel paese.

Con le carceri piene di circa 60 mila detenuti politici, con il principale partito d’opposizione – la Fratellanza Musulmana – messo fuori legge e dichiarato organizzazione terroristica, con l’impossibilità per le forze di sinistra di operare liberamente e con la negazione delle più elementari libertà politiche e sindacali sui luoghi di lavoro, il valore di queste elezioni è presto detto. I dettagli di questi giorni non cambiano quindi quanto già sapevamo. Aggiungono, semmai, un tocco di colore. Nelle due precedenti elezioni, al-Sisi aveva corso contro un solo avversario. Tuttavia, mentre nel 2014 questo era un esponente dell’opposizione[1], nel 2018 era stato rocambolescamente trovato dal regime ad appena 15 minuti dalla chiusura delle procedure per la presentazione delle candidature, quando il rischio che al-Sisi fosse l’unico candidato, dopo arresti e rinunce varie, era divenuto concreto. Quanto reale fosse il tentativo di Moussa Mostafa Moussa di sfidare il dittatore venne reso chiaro dalla sua esilarante dichiarazione nel momento della sua entrata ufficiale nella competizione, quando alla domanda dei giornalisti che chiedevano conto del suo precedente e recente sostegno a favore di al-Sisi, Moussa rispondeva candidamente che “non vedeva contraddizione tra l’appoggio ad al-Sisi e la propria candidatura.”

In queste elezioni, il numero di candidati sfidanti di al-Sisi è aumentato a 3. Il grado di competizione reale è rimasto però lo stesso. L’unica figura dell’opposizione, l’ex segretario del partito nasserista al-Karama, Ahmed Tantawi, che ha provato a partecipare alla contesta è stato infatti costretto al ritiro dopo che un centinaio tra esponenti del suo staff e familiari sono finiti in galera con accuse fantasiose che andavano dalla cospirazione contro lo stato alla diffusione di notizie false. I 3 che invece sono apparsi sulla scheda elettorale erano solamente contendenti di cartapesta. Tanto che non appena sono stati resi noti i risultati elettorali da parte delle autorità competenti, al-Sisi li ha invitati al palazzo presidenziale congratulandosi per la loro partecipazione e per il contributo offerto. Questi, di rimando, non hanno fatto altro che sottolineare come “queste elezioni rappresentino un passo decisivo per lo sviluppo della democrazia nel paese.” In maniera forse ancor più paradossale, il livello di presunta partecipazione nelle urne sarebbe stato del 66,8% degli aventi diritto. Vale a dire oltre 25 punti percentuali in più del 2018 e ben 20 punti oltre quanto avvenuto al primo turno nelle elezioni presidenziali, quelle sì largamente libere e competitive, del 2012. La distopia è così grande che rimane anche difficile commentarla. Questo crescente distacco tra la narrativa del regime e la vita quotidiana di decine di milioni di persone nel paese rappresenta però un elemento che potenzialmente può spingere le masse lavoratrici all’azione. Il precipitare della crisi economica e sociale è benzina sul fuoco in tal senso.

Il contesto economico e sociale del paese

L’Egitto è un paese in bancarotta. Nel 2021, l’ammontare di prodotti e servizi importati ha raggiunto un valore totale di 98 miliardi di dollari. L’export al contrario si è fermato a 44 miliardi e mezzo. Questo disavanzo tremendo non è ovviamente sostenuto da una moneta forte. Al contrario, la lira egiziana si è recentemente svalutata di un ulteriore 50 percento, alimentando a sua volta un tasso d’inflazione che corre attorno al 40 percento. Il rapporto tra il debito e il Pil è salito al 90 percento, mentre la crescita rimane modesta e incapace di far fronte ad una dinamica demografica che rimane in fortissima crescita. In un decennio solamente, la popolazione è infatti balzata da poco più di 80 milioni agli oltre 105 milioni di oggi. Come effetto, un numero impressionante di giovani entra nel mercato del lavoro ogni anno, trovando spesso solamente un’occupazione nel settore informale – iper-precario e malpagato. La conseguenza più diretta è una percentuale impressionante di persone che vivono sotto la soglia di povertà. Al riguardo, a seconda dei parametri adottati, i numeri tendono a cambiare fortemente. Tuttavia, se prendiamo per buono quanto detto dalla Banca Mondiale, quasi due egiziani su tre vivono sotto la soglia di povertà.

Ti potrebbe interessare il nostro opuscolo: La “Primavera Araba” e lo spettro della rivoluzione sociale

L’elemento generale che spiega questo contesto socio-economico è la posizione subordinata e dipendente che l’Egitto occupa all’interno della gerarchia capitalistica mondiale. Come abbiamo già analizzato sulla nostra rivista teorica Egemonia, i paesi del centro imperialista europeo, grazie al loro maggiore grado di avanzamento industriale e tecnologico, drenano risorse e valore dalla periferia nordafricana, determinando l’affermarsi di economie extravertite, ovvero rivolte verso gli interessi esterni e funzionali al grande capitale transnazionale. Alcuni elementi contingenti hanno però acuito le recenti difficoltà egiziane. Il più importante dei quali è stato certamente lo scoppio della guerra in Ucraina e il conseguente forte rialzo, all’interno di una spirale inflazionistica già in moto per la verità, dei prezzi dei generi alimentari. L’Egitto è il principale importatore di grano a livello mondiale, per un valore annuo di circa 5 miliardi di dollari. Per la gran parte, questo grano viene dai due paesi impegnati nel conflitto nell’Europa dell’Est: il 62 percento dalla Russia e il 24 percento dall’Ucraina. Questo significa che non solamente il prezzo della fattura annua è lievitato sensibilmente, ma anche che la catena di approvvigionamento ha subito ritardi e incontrato colli di bottiglia. Il grano rappresenta però un fattore essenziale nella dieta egiziana – la popolazione ne consuma mediamente 150 kg a testa, di fatto il doppio della media mondiale – e l’accesso al pane a un prezzo fortemente sotto la soglia di mercato ha storicamente rappresentato un fattore di stabilizzazione per tutti i governi egiziani. Quello di al-Sisi non fa eccezione, ovviamente. Anche se i margini di manovra di cui dispone sono molto limitati.

Fino ad oggi, infatti, l’Egitto ha evitato la bancarotta grazie esclusivamente al sostegno politico ed economico dell’imperialismo statunitense e delle petromonarchie del Golfo. Questo non significa, ovviamente, che gli obiettivi di questi stati siano sempre convergenti. Per Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, il colpo di stato guidato da al-Sisi contro la Fratellanza aveva una duplice funzione: indebolire il Qatar (sostenitore dei Fratelli) all’interno della contesa regionale tra le potenze del Golfo ed evitare il rafforzamento dell’opposizione interna sulla scia di quanto stava succedendo in Egitto. Come è facile intuire, queste non erano priorità per Washington e per le capitali europee, che però condividevano l’esigenza di arrestare il processo rivoluzionario e instaurare un nuovo governo amico sul fianco sinistro dell’alleato prediletto nella regione: Israele. All’interno di un quadro di forte interesse a preservare e rafforzare la leadership di al-Sisi, le potenze regionali e internazionali hanno però incassato anche alcuni ricchi dividendi dal suo regime – si veda, ad esempio, il ruolo prioritario di varie compagnie del Golfo nella costruzione della nuova capitale amministrativa. E anche nella funzione di mediazione con il Fondo Monetario Internazionale (FMI), gli Stati Uniti si sono sempre cautelati di difendere i propri interessi: proprio come avvenuto con l’ultimo prestito di 3 miliardi siglato nell’ottobre del 2022 tra l’FMI e l’Egitto. Nei prossimi mesi, questo dovrebbe portare, tra le altre cose, al passaggio a un regime permanente di tasso di cambio flessibile e alla riduzione del debito statale, spingendo quindi il governo egiziano a uno nuovo valzer di privatizzazioni a tutto vantaggio delle multinazionali occidentali. Proprio questi fattori avrebbero consigliato ad al-Sisi di anticipare le elezioni presidenziali, inizialmente previste per la primavera del 2024. In un contesto dove, dopo anni di relativo silenzio, la piazza sembra tornata a parlare.

La crescente opposizione e l’occupazione di Piazza Tahrir che ritorna

Nelle giornate “eroiche” che portarono alla caduta di Mubarak nel febbraio del 2011, piazza Tahrir divenne l’epicentro quotidiano di quanto il rivoluzionario russo Vladimir Lenin definì, in un altro contesto, “il carnevale degli oppressi.” Quel movimento rivoluzionario, come qualsiasi altro, non cadde però dal cielo. Emerse, al contrario, da un lungo decennio di molecolare e frammentaria accumulazione di energie rivoluzionarie. L’avvio simbolico di quel movimento può essere fatto risalire alla formazione del comitato popolare di sostegno alla seconda Intifada palestinese nel 2000, che dopo l’invasione statunitense dell’Iraq si trasformò in un movimento di contrasto alla guerra e all’imperialismo a stelle e strisce, portando ad una breve, ma altamente simbolica, occupazione di piazza Tahrir. Come sappiamo, la storia non si ripete mai uguale a sé stessa. E chiunque voglia predire il futuro sulla base di supposte regolarità provenienti dal basso è destinato al fallimento. Esiste però una dinamica che è stata presente in Egitto negli anni duemila e che lo scoppio della guerra in Palestina il 7 ottobre scorso ha riacceso.

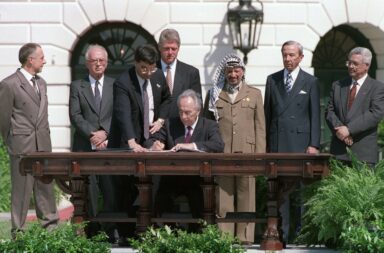

A partire dalla metà degli anni settanta, l’Egitto si è spostato nel giro di pochi anni da una posizione di aperta ostilità verso Israele fino alla sigla del primo storico accordo di pace tra un paese arabo e lo stato ebraico nel 1979. Come effetto di ciò, si è creata una crescente contraddizione tra un regime che normalizzava le relazioni con Israele, da un lato, e pretendeva di continuare a farsi, almeno retoricamente, portatore e garante della difesa della questione palestinese, dall’altro. Questo elemento di frizione è inoltre esacerbato dal permanere a livello popolare di un fortissimo sentimento a favore della lotta di liberazione palestinese. In conseguenza di ciò, il grado di repressione che tutti i governi egiziani degli ultimi 40 anni hanno potuto mettere in piedi contro movimenti in sostegno alla causa palestinese è stato notevolmente inferiore rispetto a tutte le proteste che si concentrassero su fattori di politica interna. Non appena però movimenti di protesta in sostegno alla Palestina sono emersi in Egitto, questi hanno anche immediatamente contestato il regime egiziano. In altri termini, la questione palestinese è stata e rimane una spina nel fianco della classe dominante egiziana. Quanto abbiamo visto lo scorso 20 ottobre lo conferma pienamente.

Sulla scia del genocidio israeliano nella striscia di Gaza e della crescente rabbia popolare in Egitto, il regime di al-Sisi è stato indotto a chiamare alcune piazze dove i manifestanti avrebbero potuto mostrare la propria simpatia per la causa palestinese. Certo di non poter reprimere un possibile movimento di protesta, il regime ha quindi provato a controllarlo. Le cose non sono però andate proprio secondo i piani. I manifestanti infatti si sono rapidamente fatti beffa delle indicazioni delle autorità e hanno dato vita a un corteo spontaneo con direzione piazza Tahrir, dove sono arrivati dopo aver superato un cordone di polizia tutto sommato modesto, soprattutto per gli standard egiziani.

La cosa più interessante è forse però quanto scandito dai manifestanti: gli stessi cori – da “pane, libertà, giustizia sociale” a “il popolo vuole la caduta del regime” – che avevano accompagnato la rivolta del 2011. Questo esprime chiaramente, da un punto di vista simbolico, un richiamo alla rivoluzione incompiuta e sconfitta dello scorso decennio. In altre parole, riavvolge il nastro al punto dove la controrivoluzione lo aveva spezzato. E trova nel crescente numero di proteste sui luoghi di lavoro (qualcosa sul quale proveremo a tornare in un prossimo articolo) il terreno necessario dove crescere e articolarsi. Questo pone già alcuni interrogativi che, l’eventuale emersione di un movimento di massa, renderebbe di stringente attualità: può la classe lavoratrice egiziana diventare il soggetto egemone di tutti i settori sfruttati? Esistono forze rivoluzionarie sufficientemente forti e collegate al movimento operaio? Qualsiasi rivoluzione è un processo. E questo significa che non tutte le condizioni del suo successo sono presenti dall’inizio. Almeno in parte quindi, sono le azioni delle forze politiche e sociali che prendono parte ad un processo rivoluzionario che creano le condizioni del potenziale successo della rivoluzione stessa. Al tempo stesso però, lo sviluppo di alcuni fattori in una determinata direzione richiede che questi fattori siano sufficientemente consolidati prima dell’avvio del processo. Non necessariamente un’aquila volerà sufficientemente in alto da superare ogni barriera, ma la certezza è che una gallina non lo potrà mai fare.

Gianni Del Panta

NOTE:

[1] Si trattava di Hamdin Sabahi, storico dirigente politico nasserista, che aveva ottenuto oltre il 21 percento delle preferenze nelle elezioni presidenziali del 2012, giungendo vicinissimo alla possibilità di andare al ballottaggio e divenendo il punto gravitazionale di gran parte della sinistra egiziana in quel momento. Come l’intero arco nasserista e la sinistra riformista, tuttavia, Sabahi aveva poi appoggiato il colpo di stato di al-Sisi nel luglio del 2013 contro il presidente eletto della Fratellanza Musulmana, Mohamed Morsi. Dopo il massacro di Rabaa e la stretta autoritaria di al-Sisi era blandamente tornato all’opposizione.

Gianni Del Panta, studioso di scienze politiche, vive a Firenze ed è autore di "L'Egitto tra rivoluzione e controrivoluzione: da Piazza Tahrir al colpo di stato di una borghesia in armi" (Il Mulino, 2019).