Il 7 ottobre ha rappresentato una rottura dello status quo nella pluridecennale questione palestinese. Al di là delle denunce dei crimini dello Stato sionista nella Striscia di Gaza e nei Territori Occupati palestinesi, il dibattito sulla formula della risoluzione del cosiddetto conflitto israelo-palestinese rimane lacunoso.

A tal proposito è interessante come la retorica “due popoli due Stati” sia ormai evocata a ripetizione dalle borghesie e dai partiti che la rappresentano in Occidente, non ultimo il Partito Democratico in Italia. Tuttavia, il dibattito si sta animando anche tra coloro i quali questa soluzione l’hanno abbandonata da tempo e ora rivendicano formule che chiamano a uno Stato unico in Palestina.

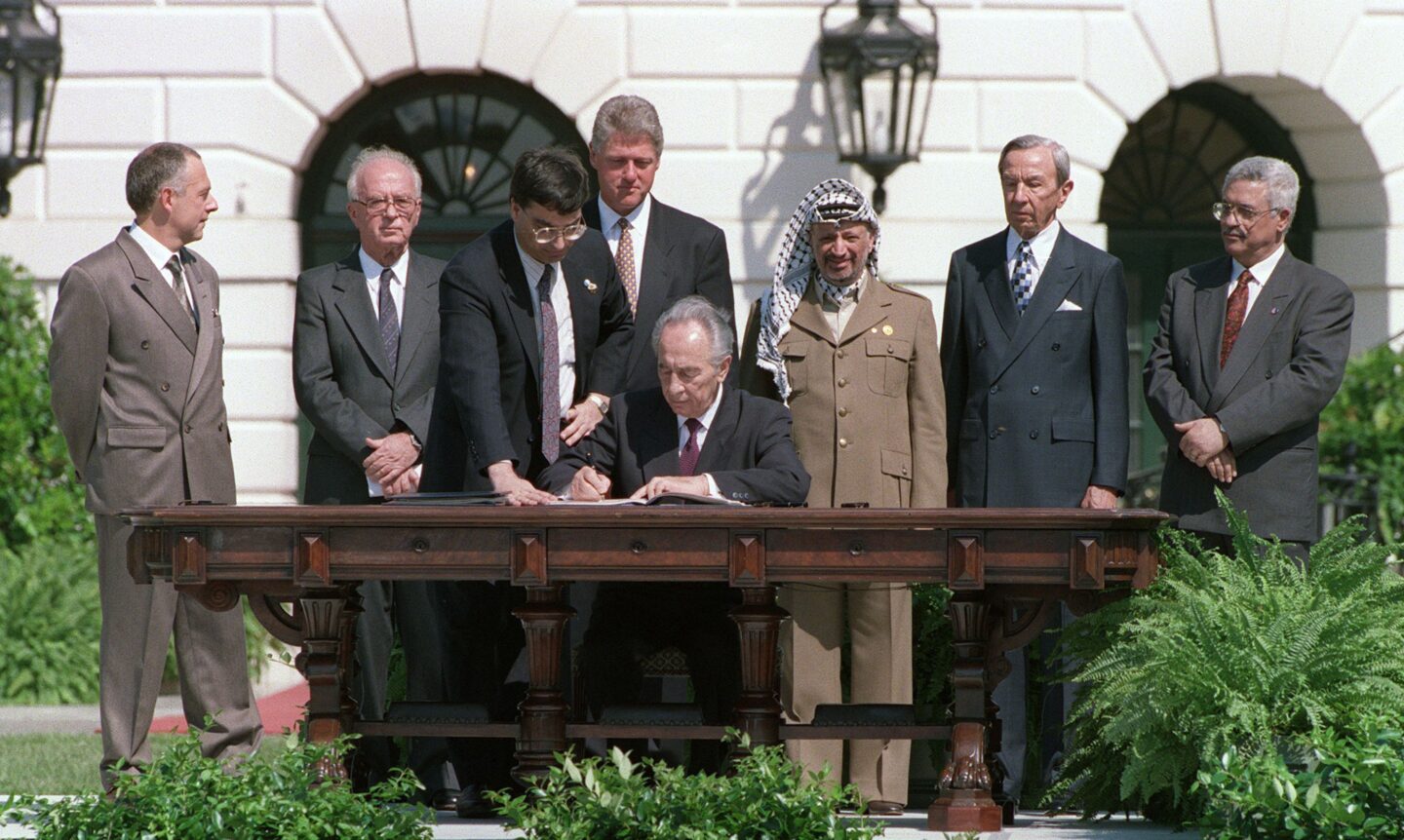

Dal nostro canto, la formula dei due Stati, oltre ad essere irrealizzabile sul piano pratico, non fa altro che continuare a legittimare la presenza coloniale israeliana e la sottomissione strutturale del popolo palestinese. Gli accordi di Oslo sono la prova più lampante della riproduzione dell’oppressione colonialista israeliana.

Non ci sembrano però sufficienti neanche le prospettive rivendicate da diversi gruppi della sinistra radicale emerse in questo periodo. Come cercheremo di dimostrare, non si può pensare alla liberazione ed emancipazione dei palestinesi senza scardinare i rapporti di classe vigenti non solo all’interno della Palestina-Israele, ma all’interno del contesto regionale arabo e mediorientale.

Dopo aver brevemente tratteggiato la questione del fallimento della strategia che portò a suo tempo agli accordi di Oslo, affronteremo l’auspicabilità e la praticabilità per la Palestina del modello sudafricano. Concluderemo con alcuni elementi per sostenere la necessità della prospettiva di uno Stato unico, democratico e socialista, all’interno del quadro di un processo rivoluzionario e di una federazione socialista del Medio Oriente.

Il fallimento di Oslo come “rivoluzione passiva”

In un articolo comparso nel giornale Vorwarts, nel 1844, Marx scriveva: “le rivoluzioni politiche hanno talvolta aspetti sociali e le rivoluzioni sociali hanno sempre implicazioni politiche”(2010). Tale assunto risulta essere centrale rispetto al tema dello Stato palestinese e rispecchia in pieno la storia delle formule e soluzioni che imperialismo, Israele e parte della leadership palestinese hanno tentato di portare avanti negli ultimi 30 anni. Ciò che ne è risultato è stato un processo dall’alto di passivizzazione delle masse nonostante le stesse fossero in pieno fermento e cercassero di rompere lo stato di oppressione nel quale vivevano, al di là della prospettiva strategica delle loro direzioni.

La grande mobilitazione della Prima Intifada del 1987, volta a scardinare il controllo e l’occupazione totale dei Territori Palestinesi, si caratterizzò non solo per la grande partecipazione di tutta la popolazione palestinese, ma soprattutto per il ruolo delle organizzazioni politiche e dei sindacati dei lavoratori. Scioperi, sit-in e costituzione di comitati popolari furono veri e propri tentativi di creare dal basso istituzioni di contropotere, mettendo di fatto in discussione anche il sistema di supersfruttamento della manodopera palestinese pendolare che ogni giorno dalla Cisgiordania si dirigeva in Israele per lavorare nei cantieri edili, nei campi e nelle industrie manifatturiere. Seppur limitata in termini di obiettivi strategici, l’Intifada ebbe il merito di mettere in discussione l’impalcatura dell’occupazione e, di pari passo, anche il processo diplomatico che l’OLP aveva intrapreso già da un decennio (Tabar 2013).

La capacità della Prima Intifada palestinese di creare un momento di grande mobilitazione dal basso delle masse è finita per essere cooptata e deviata dalla stessa leadership palestinese, all’epoca guidata da Yasser Arafat. Promettendo uno Stato palestinese indipendente accanto a quello sionista e portando avanti un processo diplomatico con l’imperialismo occidentale, con Israele e con i regimi arabi, il leader di Fatah ha finito per decapitare l’Intifada, firmando un accordo di pace che in nessuna maniera riconosceva lo Stato palestinese (Robinson 1997; Hilal 2007). I palestinesi si ritrovarono di lì a poco soggetti alla distruzione e all’occupazione di sempre più terre grazie ad un aumento incontrollato delle colonie sioniste. Quel che è centrale in questo frangente è il ruolo giocato dall’imperialismo occidentale nell’imporre le nuove concezioni post-Guerra Fredda, secondo le quali lo Stato doveva sorgere seguendo dettami precisi imposti dalle istituzioni finanziarie di Bretton Woods (dal nome della località della firma nel 1944 degli accordi tra gli Alleati per il riassetto economico globale post-Seconda Guerra Mondiale) e avere uno sviluppo in accordo con l’economia di mercato. Il fallimento di questo esperimento di ingegneria politica, sposato pienamente dalla borghesia palestinese, finì per creare le condizioni di uno Stato fallito prima ancora della sua nascita. L’abbozzo di una rivoluzione borghese, intesa come passaggio di costruzione dello Stato e di transizione verso un capitalismo nazionale sviluppato, è caduto sotto i colpi dell’occupazione israeliana di sempre più territori palestinesi e sotto la repressione dell’Autorità Palestinese. Quest’ultima con Oslo si è trasformata in una macchina burocratico-amministrativa, arricchitasi con i dividendi della pace neo-liberale (Haddad, 2016), ai danni della popolazione palestinese, tramite un processo di cooptazione e repressione.

All’interno di questi meccanismi politici e di potere ritorna con una certa forza l’esigenza di distinguere i processi di cambiamento e trasformazione dello status dei palestinesi. La costruzione a uno o due Stati come formula di risoluzione può avere risvolti simili se integrati all’interno di un processo che Gramsci definiva rivoluzione passiva, intesa come processo ‘rivoluzionario’ dall’alto con il fine ultimo (come fu il Risorgimento italiano a cui fa riferimento il comunista sardo) di costituire uno Stato borghese palestinese. Tale progetto però si produce a oltre 150 anni dalle rivoluzioni nazionali europee e rispetto a quel periodo deve fare i conti con gerarchie economiche e politiche internazionali molto più strutturate, a scapito dei cosiddetti paesi in via di sviluppo (che infatti, da un punto di vista marxista, chiamiamo “dipendenti”). In ultima analisi, il fallimento della soluzione dei “due Stati” evidenzia l’incapacità di negoziare un compromesso in grado di portare a una liberazione per il popolo palestinese all’interno dell’attuale ordine imperialista e capitalista, nonché l’esigenza di identificare nei settori sociali oppressi, e in primis nella classe lavoratrice, il soggetto della propria emancipazione. Nel prossimo paragrafo vedremo se la soluzione dello Stato unico sul modello sudafricano si pone su un piano qualitativamente alternativo.

I limiti dello Stato unico sul modello sudafricano: auspicabilità e praticabilità per la Palestina

La Palestina è ancora caratterizzata da un’evidente questione coloniale e ciò ha portato storicamente ad analizzare gli sviluppi che si sono avuti in tale contesto all’interno della logica della guerra di liberazione. Una popolazione autoctona che porta avanti una lotta contro la potenza coloniale per raggiungere la propria libertà e autonomia, in un contesto di colonialismo di insediamento, come era ad esempio quello dei francesi in Algeria; un colonialismo volto non solo allo sfruttamento delle risorse, ma alla marginalizzazione, financo alla cacciata della popolazione autoctona a vantaggio di una popolazione nei fatti straniera. La Nakba del 1948 fu l’inizio di questa operazione e le conseguenti azioni di colonizzazione israeliana, soprattutto a partire dal 1967, dei territori di Gaza e Cisgiordania ne sono la continuazione.

Tra i settori che hanno riconosciuto il fallimento degli accordi di Oslo, ll modello che oggi va per la maggiore per inquadrare il tema della risoluzione della questione palestinese non è quello della guerra di liberazione algerina o vietnamita, ma il Sudafrica di Mandela. Questo si collega alle forti analogie tra le pratiche israeliane di segregazione della popolazione palestinese e l’Apartheid sudafricano. I termini di paragone con il Sud Africa continuano anche sul piano politico, a partire dallo stabilimento di un legame tra Yasser Arafat e Nelson Mandela (che in effetti esisteva anche a livello personale) fino a chiamare con l’appellativo di “Mandela palestinese” esponenti politici come Marwan al-Barghouti, prigioniero politico da oltre venti anni in Israele (Weitz e Khoury 2016). La radice di questa analogia sta tuttavia nel fatto che, diversamente da casi sfociati in feroci dittature come quelli nordafricani o sud-est asiatici, il Sudafrica rappresenterebbe un riuscito esperimento democratico.

Ma in cosa consiste, nei fatti, la soluzione sudafricana? Il 2 dicembre 2014 Mahmoud Mamdani, della Columbia University, tenne un discorso in occasione dell’incontro “Palestine’s South African Moment? The Boycott, Divestment, and Sanctions Movement” (Mamdani 2014), che ebbe luogo a New York presso il Center for Palestine Studies della Columbia University. Qui lo studioso sottolineava come la liberazione della Palestina dovesse seguire il percorso politico del Sud Africa. Citando alcuni momenti comuni tra la lotta contro l’apartheid e la lotta palestinese (Soweto nel 1975 e la prima Intifada palestinese del 1987), egli criticava la natura esclusivista della lotta contro l’apartheid che, almeno fino all’inizio degli anni ’70, si limitava a coinvolgere i soli neri. Segnalando alcuni punti di rottura e di organizzazione politica più ampia (come il Movimento della Coscienza Nera), Mamdani sottolineava come la lotta dei neri sudafricani iniziò ad essere efficace solo quando cominciò ad aprirsi alla popolazione bianca. Questo ha permesso di rafforzare il movimento e corrodere da dentro il razzismo dello Stato sudafricano; il bersaglio non era più il singolo colono bianco, ma lo Stato: “dunque la svolta sudafricana ha avuto luogo quando parti consistenti del movimento di liberazione hanno ridefinito il nemico non come il colono ma come lo Stato dei coloni; non come il bianco ma come il potere dei bianchi. In questo modo hanno offerto un’alternativa ai bianchi: non una democrazia per soli bianchi ma una democrazia non-razziale” (ibid.).

Ed è in virtù di tale impostazione che la lotta di liberazione della Palestina dovrebbe mettere in campo un’azione congiunta tra palestinesi e israeliani con l’obiettivo di minare le basi sioniste dello Stato israeliano, mettendo in moto un processo di unificazione che dia vita a uno Stato nuovo nel quale tutti possano vivere senza discriminazioni.

Un modello di democrazia che non escluda su base razziale e confessionale: “La sfida palestinese consiste nel persuadere la popolazione ebrea e il mondo, come in Sud Africa, che la sicurezza a lungo termine per una patria ebrea nella Palestina storica richieda lo smantellamento dello Stato ebraico. La lezione per la Palestina e per Israele è che la Palestina storica può essere una patria per gli ebrei, ma non per soli ebrei. Gli ebrei possono avere una patria in Palestina, ma non uno Stato” (ibid).

Queste posizioni, seppur non in maniera così esplicita e approfondita, sono state riprese alcuni mesi fa in un articolo di Potere al Popolo, in cui si sostiene che vada promossa “l’idea di uno Stato unico di Palestina, sul modello Sudafrica, con ebrei e palestinesi che vivono insieme con gli stessi diritti, Stato laico con libertà di culto etc.”.

In prima battuta, bisogna sottolineare come il Sudafrica post-apartheid, nonostante i progressi e la derazializzazione formale dello Stato, abbracciando un modello capitalista e neoliberale, sia rimasto un paese in cui la gran parte della popolazione nera resta ai margini della società. Ciò che si è ottenuto è l’emergere di una élite e una classe media nere al fianco della borghesia bianca, mentre la maggior parte degli autoctoni rimangono relegati al lavoro irregolare e super-sfruttato, mentre vivono in quartieri periferici, tenuti fuori dai principali servizi pubblici e in cui vige un regime poliziesco permanente (Clarno 2017). Di tale regime hanno fatto peraltro le spese gli stessi lavoratori, mitragliati dalle forze repressive in occasione di uno sciopero del 2012, alle miniere di Marikana detenute dalla multinazionale Lonmin (Turci 2017). Un dato è significativo per comprendere più in generale il sostanziale fallimento del modello sudafricano: con un indice di Gini pari a 0,63 – indice i cui valori sono tanto più alti quanto più la ricchezza è in mano alle fasce di popolazione più ricca – il Sudafrica post-apartheid è lo stato più diseguale del mondo (“Gini index…” 2024).

Oltre a un ragionamento in termini di auspicabilità, va fatta una riflessione sulla praticabilità strategica della soluzione sudafricana. Per affrontare questa tematica va chiarito come vi siano differenze strutturali rispetto al ruolo e alla composizione della classe lavoratrice sudafricana ai tempi dell’apartheid e all’interno dello Stato sionista e in Palestina oggi. Mentre nel paese africano i neri componevano la stragrande maggioranza della classe lavoratrice e in questa veste giocarono un ruolo centrale nell’abbattimento dell’apartheid, di contro in Israele i palestinesi non rappresentano la maggioranza dei lavoratori. In questo senso, una soluzione sudafricana è molto difficile in un quadro in cui i palestinesi costituiscono soprattutto un esercito industriale di riserva, da cui la borghesia israeliana non dipende direttamente, e che pertanto non ha interesse a integrare all’interno di un compromesso democratico come avvenuto in Sudafrica con i lavoratori neri, o per lo meno i loro strati superiori.

Sviluppa bene questo argomento Andy Clarno, affermando che, nonostante Sud Africa e Palestina rappresentino due casi di colonialismo di insediamento, vi sono differenze strutturali proprio se si pone al centro la questione del lavoro. Infatti, nel primo caso, al momento dell’industrializzazione la borghesia era prettamente dipendente dalla manodopera nera e non si era posta l’obiettivo dell’eliminazione della stessa. Nel caso palestinese, siamo invece di fronte a un contesto dove, sin dalla formazione dello Stato d’Israele, il progetto sionista mirava a un pieno impiego della manodopera ebraica giunta in Palestina e non lo sfruttamento degli autoctoni. Questo era già evidente negli anni ‘30 del ‘900 ancora prima della costituzione dello Stato d’Israele. La rivolta palestinese del 1936-39 aveva, oltre che l’obiettivo di contrastare la presenza britannica, ragioni sociali profonde come l’esclusione dal mercato del lavoro della manodopera palestinese soprattutto all’interno del settore agricolo che già per buona parte era in mano alla componente ebraica giunta in Palestina negli anni precedenti (Smith, 1984). In barba a chi parla della necessità di fare una distinzione tra il sionismo progressista e quello di destra, una situazione del genere si sarebbe consolidata dopo il 1948, con i governi laburisti di Ben Gurion e Golda Meir, i quali piegarono le resistenze di settori agro-esportatori della borghesia israeliana, interessati a sfruttare massicciamente la forza-lavoro palestinese, nel quadro di un processo di industrializzazione diretto dallo Stato e dal sindacato ebraico Histdarut (Boccola 2023).

La condizione dei palestinesi nel mercato del lavoro è infine peggiorata negli ultimi 30 anni post-Oslo: se negli anni ‘80 l’industria di Israele dipendeva per il 40% da proletari palestinesi, oggi questa percentuale è più che dimezzata. Da un lato, la cronica difficoltà a generare occupazione segnata dalla ristrutturazione neoliberale in Israele (come altrove) è stata scaricata sulla popolazione razzializzata; dall’altro lato, in seguito alla prima Intifada, la borghesia israeliana ha deciso di ricorrere sempre di più a manodopera proveniente dal sud e\o dal sudest asiatico, ma anche da emigranti da Europa dell’est ed (ex) Unione Sovietica dopo il crollo del muro di Berlino (Clarno 2017). Così, gran parte della produzione (soprattutto tessile) che prima era impiantata nei territori palestinesi occupati è stata delocalizzata.

Il regime poliziesco fatto di checkpoint e stretto controllo della popolazione, soprattutto in Cisgiordania, può quindi essere visto come un modo di gestire i palestinesi in quanto “popolazione in eccesso” (“surplus population”: Clarno 2017); esercito industriale di riserva. Certo, un sistema del genere – insieme al trattamento dei palestinesi all’interno di Israele come cittadini di serie B – garantisce allo Stato sionista di avere una forza-lavoro particolarmente disciplinata in settori a basso valore aggiunto come l’agricoltura e l’edilizia. Fatto che però non cambia i termini del problema, ovvero il ruolo non maggioritario dei lavoratori palestinesi e la loro esclusione dai settori produttivi strategici per Israele (come l’industria hi-tech: farmaceutico, semiconduttori, digitale e militare).

Vi è a questo punto da affrontare il problema delle enormi diseguaglianze materiali con cui il sistema di segregazione razziale divide la classe operaia isrealiana dai settori di lavoratori palestinesi. Si aggiunga il fatto che la colonizzazione dei territori palestinesi occupati da Israele dopo il 1967 favorisce un compattamento attorno al progetto sionista anche dei settori più sfruttati e vicini al sottoproletariato presenti in Israele: l’occupazione delle terre e l’insediamento dei coloni in Cisgiordania sono stati utilizzati dai vari regimi sionisti come tampone per il carovita. Chi si trasferisce nelle colonie può infatti beneficiare di affitti o prezzi di acquisto delle case più bassi, nonché speciali agevolazioni fiscali. Pensare astrattamente a un’alleanza, seppur auspicabile, tra lavoratori palestinesi e lavoratori israeliani a oggi, è molto difficile. Vedremo nelle conclusioni come sia possibile conciliare queste riflessioni con una soluzione progressiva alla questione palestinese.

Per terminare questo paragrafo, ci si permetta una breve digressione su un aspetto singolare dei settori della sinistra occidentale che hanno abbracciato l’ipotesi dello Stato unico, ovvero il fatto che tendono a non fare un bilancio critico delle forze politiche palestinesi, a cui dichiarano appoggio internazionale, proprio sul piano di questa prospettiva strategica. Come scrive Potere al Popolo nell’articolo già citato in cui si sostiene il modello sudafricano: “Chi sono i nostri, allora? Innanzitutto il popolo palestinese, che ha dimostrato nella storia di avere l’immaginazione e la forza per costruire un futuro diverso. Infatti, nonostante i media battano insistentemente su Hamas, in Palestina ci sono forze politiche laiche, democratiche e socialiste – da pezzi di Al-Fatah come Marwan Barghouthi (“il Mandela palestinese”, non a caso da anni imprigionato da Israele), a Iniziativa di Mustafa Barghouti, al Partito Popolare palestinese fino al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina […]Per non parlare di una galassia di associazioni, di componenti giovanili, di sindacati palestinesi […]” (Potere al Popolo 2023).

Marwan al-Barghouthi non è certo uno dei fautori della soluzione a uno Stato, bensì il suo programma è quello di realizzare uno Stato palestinese a Gaza e in Cisgiordania e tener fede alle risoluzioni delle Nazioni Unite. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina è un’organizzazione che ha sempre oscillato tra posizioni radicali e di opposizione ai vari governi post-Oslo (Leopardi, 2020), ma sostenendone il progetto politico, in base a una logica dei “due tempi”. Questa organizzazione, che per molti ancora rappresenta l’ultimo bastione del socialismo e della lotta di classe, sconta il retaggio dell’opportunismo della sinistra araba caratterizzata dalla forte influenza di posizioni staliniste e maoiste, per cui il presupposto della rivoluzione socialista nei paesi coloniali e dipendenti è in ultima analisi il rafforzamento della borghesia nazionale, in barba all’incapacità storica dimostrata da questa classe sociale nel rompere con le relazioni di subordinazione che la legano all’imperialismo e – come abbiamo visto – di fare della mobilitazione di massa la leva strategica di un progetto di emancipazione.

Spingersi oltre il frontepopolarismo, verso la rivoluzione araba socialista come terreno della risoluzione della questione palestinese

Appurato che la soluzione a due Stati si è rivelata una formula di compromesso al ribasso evocata dall’imperialismo per il mantenimento dello status quo, e poste le enormi difficoltà appena sottolineate poste dalla prospettiva dello Stato unico sul modello sudafricano, quale soluzione progressiva (e praticabile) immaginare per la questione palestinese?

Se la forza dello Stato sionista poggia non solo sul sostegno dell’imperialismo occidentale, ma anche su un blocco sociale coloniale poco dipendente dalla classe lavoratrice colonizzata, una situazione del genere può essere scardinata solo dall’azione congiunta a livello locale e regionale dalla classe lavoratrice araba. Infatti, per sopperire alla debolezza della classe lavoratrice palestinese e all’organicità dei lavoratori israeliani al progetto sionista, c’è bisogno del supporto dei lavoratori dell’intera regione. Questo, potrebbe portare a stimolare un movimento più ampio anche all’interno della classe lavoratrice israeliana, come scrive Nathaniel Flakin nel numero 6 di Egemonia:

“All’inizio del 2011, quando le masse lavoratrici egiziane scesero in piazza per rovesciare l’odiata dittatura di Hosni Mubarak, da tempo alleato di Israele secondo i rapporti provenienti dal territorio, ciò fu accolto con sorprendente entusiasmo in Israele. Molti si chiesero se anche i leader corrotti di Israele potessero essere rovesciati. Questo era il risultato di una situazione rivoluzionaria iniziale, in cui i lavoratori egiziani avevano mosso i primi passi sulla scena come forza politica, con scioperi nelle fabbriche tessili di Mahalla e sul Canale di Suez” (Flakin 2023).

Parzialmente in linea con questa idea, alcuni anni fa, lo scrittore e giornalista israeliano Gideon Levi, affermò che la liberazione della Palestina non potrà mai avvenire senza una reale democratizzazione dei paesi arabi. Come abbiamo già argomentato in altre occasioni, la traiettoria delle Primavere Arabe ha però evidenziato come una prospettiva democratico-liberale in questa regione si sia scontrata con l’interesse dell’imperialismo a sostenere i vari regimi autoritari e con l’impotenza di una transizione meramente politica di fronte alle immani questioni sociali generate dal capitalismo, e in particolare dalla sua versione neoliberale. Di conseguenza, si pone il problema non solo della rivoluzione democratica, ma della rivoluzione socialista, in grado di rompere definitivamente con l’imperialismo e trasferire il potere nelle mani della classe lavoratrice e delle masse diseredate.

Un prospettiva socialista da parte del movimento di liberazione palestinese, e dei popoli della regione araba e mediorientale, potrebbe inoltre andare nella direzione di favorire la rottura della classe lavoratrice israeliana con il sionismo. Come si chiede provocatoriamente il militante socialista britannico e storico attivista marxista in Israele Moshé Machover: “perché la classe operaia israeliana dovrebbe accettare, nelle attuali circostanze, un ‘unico Stato’ capitalista, in cui sarebbe ancora una classe sfruttata, ma in cui perderebbe i privilegi nazionali attualmente esistenti?” (Machover, 2022).

Si potrebbe obiettare che le posizioni fin qui descritte pecchino di astrattezza, visti i rapporti di forza sul campo, in cui l’egemonia sul movimento di liberazione palestinese è in mano alle forze islamiste, Hamas in particolare. Di conseguenza, posto che va dato atto a questo movimento di aver rimesso all’ordine del giorno il tema dell’insurrezione nazionale con l’attacco del 7 ottobre, l’unica opzione in campo sarebbe sostenerlo più o meno acriticamente. Tale approccio aggira però i limiti politici di tale forza; una forza che oltre a utilizzare metodi come l’attacco indiscriminato ai civili e propugnare un’ideologia religiosa reazionaria, se da un lato attacca retoricamente il sionismo, dall’altro, pragmaticamente, riconosce la prospettiva di un accordo con Israele (questo il senso dello statuto di Hamas del 2017, tutt’ora principale documento strategico dell’organizzazione).

Hamas, inoltre, basa la sua prospettiva non sull’effettiva insurrezione popolare armata delle masse palestinesi, ma sul sostegno da parte di potenze come l’Iran, il cui interesse è riuscire a strappare un compromesso meno squilibrato con l’imperialismo statunitense, dopo il ritiro degli accordi sul nucleare da parte di Trump nel 2017, piuttosto che la liberazione palestinese. Lo attesta il fatto che Teheran – sebbene con molte contraddizioni (Rubin 2024) – si spartisce l’egemonia sull’Iraq con Washington da ormai un ventennio, quello successivo all’invasione del 2003 che spodestò Saddam Hussein. Hamas mantiene infine la sua direzione politica in Qatar, dove ha sede la principale base dei marines in Medio Oriente.

Per altro, contro una logica del “male minore” utilizzata per fornire appoggio politico agli islamisti palestinesi, segnaliamo come il segreto del loro successo sia stato proprio quello di aver mantenuto un’autonomia politica di fondo dalla leadership bancarottiera di Arafat, rifiutandosi di partecipare – almeno ufficialmente – al processo di Oslo. Come accennato, non hanno avuto altrettanta intelligenza le forze della sinistra stalinista, come il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che ha invece sostenuto Al Fatah in quel contesto, riducendosi oggi ad essere un partner subalterno dello stesso Hamas.

La concretezza di un’alternativa che scommette su un processo di lotta di classe su scala regionale (la quale non esclude ne delegittima il piano della guerra di liberazione degli oppressi in quanto tale), sta nelle immagini di piazza Tahrir e dell’ondata di scioperi in Egitto nel 2011, quando – molto prima degli Houthi – furono gli operai di Port Said a minacciare di paralizzare il canale di Suez e il commercio mondiale (Del Panta 2019). In questo momento, inoltre, nello stesso Egitto hanno riguadagnato la scena scioperi importanti, in una situazione in cui il dittatore Al-Sisi è in forte difficoltà politica a causa della collusione storica con Israele del regime che rappresenta. Nel frattempo, in altri importanti paesi arabi, come il Marocco, dove il re ha negli ultimi anni approfondito la collaborazione strategica con lo Stato sionista, il genocidio a Gaza ha scatenato manifestazioni di massa tra gli scorsi ottobre e dicembre (Echchihab 2023), rivitalizzando una cultura della protesta con riverberi sul movimento dei lavoratori, come attestano i grandi scioperi degli insegnanti contrattuali tra novembre 2023 e gennaio di quest’anno (“Au Maroc…” 2024).

In quanto giovani, studenti e lavoratori nei paesi occidentali possiamo giocare un ruolo attivo per favorire questi processi, lottando contro le politiche di spoliazione da parte dei nostri capitalisti e governi ai danni popoli della cosiddetta “sponda sud” del Mediterraneo (Giampaolo e Lodi 2023), collegando la lotta al sionismo con quella più generale all’imperialismo. Se quindi vogliamo favorire tali processi dobbiamo portare avanti una posizione di indipendenza di classe; da un lato solo un processo di lotta di classe su scala araba e mediorientale può scalzare l’egemonia islamista sulla resistenza in Palestina, dall’altro lato, però, le organizzazioni legate ai Fratelli Musulmani – a cui la stessa Hamas fa riferimento – rappresentano un freno alle dinamiche rivoluzionarie nell’intera regione araba e mediorientale.

Lo hanno dimostrato le primavere Arabe, in seguito alle quali gli islamisti, in grado di cavalcare le proteste del 2011, hanno gestito la “transizione democratica” nel segno dell’aggiustamento neoliberale, riaprendo le porte alla controrivoluzione. In un contesto in cui una fetta importante del proletariato in paesi come l’Italia proviene dal nordafrica, il compito di sottolineare la necessità di una demarcazione dall’Islam politico non è un compito che può essere evitato, ferma restando la necessità di una battaglia intransigente contro l’islamofobia portata avanti da governi, partiti e media dell’establishment occidentale per giustificare – oltre al sostegno a Israele – la criminalizzazione degli immigrati e dividere la classe lavoratrice.

Mattia Giampaolo e Lorenzo Lodi

Questo articolo fa parte del numero 7, ottobre 2023, della rivista Egemonia.

Riferimenti bibliografici

“Au Maroc, la colère des enseignants persiste après la réforme de leur statut” (2024) Jeune Afrique. Disponibile a: jeuneafrique.com/1521635/politique/au-maroc-la-colere-des-enseignants-persiste-apres-la-reforme-de-leur-statut.

Boccola G (2024) “Approfondimento: economia di guerra e apartheid in israele”. La Voce delle Lotte. Disponibile a: lavocedellelotte.it/2024/01/13/approfondimento-economia-di-guerra-e-apartheid-in-israele.

Clarno A (2017) Neoliberal Apartheid. Palestine/Israel and South Africa after 1994. Chicago: University Press.

Echchihab C (2023) “Au Maroc, la cause palestinienne rallume la flamme contestataire”. Mediapart. Disponibile a: mediapart.fr/journal/international/231023/au-maroc-la-cause-palestinienne-rallume-la-flamme-contestataire.

Flakin N (2023)[2021] “La liberazione palestinese e la classe operaia israeliana”. La Voce delle Lotte. disponibile a: lavocedellelotte.it/2023/10/25/la-liberazione-palestinese-e-la-classe-operaia-israeliana.

Giampaolo M & L Lodi (2023) “L’imperialismo UE in Nord Africa e il ruolo dell’Italia”. Egemonia 2(5): 20-31. Disponibile a: lavocedellelotte.it/2023/03/24/limperialismo-ue-in-nord-africa-e-il-ruolo-dellitalia.

“Gini Index (World Bank estimate) – Country Ranking” (2024) Indexmundi. Disponibile a: indexmundi.com/facts/indicators/SI.POV.GINI/rankings.

Hilal J (2007), Palestina quale futuro? La fine della soluzione dei due stati. Milano: Jaca book.

Kimber C (2024) “Workers in Egypt strike and occupy for a pay rise”. Socialist Worker. Disponibile a: socialistworker.co.uk/news/workers-in-egypt-strike-and-occupy-for-a-pay-rise.

Leopardi S (2020) The Palestinian Left and its Decline. London: Palgrave Macmillan.

Machover M (2022) “Two impossibilities”. Weekly Worker. Disponibile a: weeklyworker.co.uk/worker/1276/two-impossibilities.

Mamdani M (2014) “Una svolta sudafricana in Palestina? Intervento di Mahmood Mamdani”. BDS Italia. Disponibile a: bdsitalia.org/index.php/la-campagna-bds/ultime-notizie-bds/1631-mamdan.

Marx K (1844) Glosse marginali di critica all’articolo “Il re di Prussia e la riforma sociale”, firmato: un Prussiano”. Disponibile a : marxists.org/italiano/marx-engels/1844/8/glosse.htm.

Potere al Popolo (2023) Che succederà adesso? Un’analisi della situazione in Palestina e cosa dobbiamo fare noi adesso. Disponibile a: poterealpopolo.org/palestina-cosa-dobbiamo-fare.

Robinson G. (1997) Building a Palestinian State: The Incomplete Revolution. Indiana University Press.

Rubin A (2024) “Iraq Hosts Both U.S. and Iranian-Backed Forces. It’s Getting Tense”. New York Times. Disponibile a: nytimes.com/2024/02/07/world/middleeast/iraq-iran-us-strikes.html.

Smith P.A. (1984) Palestine and the Palestinians 1876-1983. New York: St. Martin’s Press.

Tabar L (2013) People’s power: Lessons from the First Intifada. Ramallah: Birzeit University – Center for Developments Studies.

Turci G (2017) “Marikana: lotta operaia e repressione nel Sudafrica post-apartheid”. La Voce delle Lotte. Disponibile a: lavocedellelotte.it/2017/10/13/marikana-lotta-operaia-e-repressione-nel-sudafrica-post-apartheid.

Weitz G e J Khoury (2016) “Barghouti sarà il Nelson Mandela palestinese?”. Assopace Palestina. Disponibile a: assopacepalestina.org/2016/07/12/barghouti-sara-il-nelson-mandela-palestinese.

Nato a Brescia nel 1991, ha studiato Relazioni Internazionali a Milano e Bologna. Studioso di filosofia, economia politica e processi sociali in Africa e Medio Oriente.

Laureato in storia contemporanea dei paesi arabi alla Sapienza di Roma, nel 2018 ha conseguito il master in Lingue e Culture orientali alla IULM University.

Dottorando alla Sapienza presso il Dipartimento di Scienze Politiche, con una tesi su Gramsci, la rivoluzione passiva e la Primavera Araba.