Una strage silenziosa

L’Italia, con i suoi oltre 19 mila morti, è il paese con il più alto numero di vittime da COVID-19 in Europa. C’è però un altro triste primato, meno agitato dai media ma probabilmente ancora più letale, che il nostro paese vanta: quello di paese europeo con l’aria più inquinata.

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet (Tracking progress on health and climate change, Watts et al., 2017), e portato a termine da un’équipe internazionale composta da 120 ricercatori, ha rivelato che l’Italia è prima in Europa e undicesima nel mondo per il numero di morti a causa dell’inquinamento atmosferico da PM2,5 (polveri sottili con diametro inferiore a 2,5 µm) con 45600 morti premature nel solo 2016.

L’alta nocività del PM2,5 deriva dal fatto che esso, una volta respirato, può spingersi nella parte più profonda dell’apparato respiratorio fino a raggiungere i bronchi. Anche il PM10 ad ogni modo rappresenta un pericolo per la salute, in quanto il suo diametro sotto i 10 µm gli permette comunque di raggiungere il naso e la laringe.

Secondo il rapporto “Mal’aria” di Legambiente, nel 2019 ben 26 città, per la maggior parte del nord Italia, hanno superato i limiti di PM10 e di ozono; sul “podio” Torino, Lodi, Pavia. E dopo un decennio in cui è stato fatto poco o niente, anche il 2020 è iniziato male: Milano e Frosinone hanno già superato i 19 giorni oltre i limiti consentiti.

I numeri parlano chiaro: nel 2018 in ben 55 capoluoghi di provincia sono stati superati i limiti giornalieri previsti per le polveri sottili o per l’ozono e in 24 di questi il limite è stato superato per entrambi i parametri, con la conseguenza diretta, per i cittadini, di aver dovuto respirare aria inquinata per circa 4 mesi dell’anno. La città che lo scorso anno ha superato il maggior numero di giornate fuorilegge è Brescia, con 150 giorni in un anno (47 per il Pm10 e 103 per l’ozono), seguita da:

Lodi con 149 (78 per il Pm10 e 71 per l’ozono)

Monza(140)

Venezia (139)

Alessandria (136)

Milano (135)

Torino (134)

Padova (130)

Bergamo e Cremona (127)

Rovigo (121)

Tutte le città capoluogo di provincia dell’area padana (ad eccezione di Cuneo, Novara, Verbania e Belluno) hanno superato almeno uno dei due limiti. La prima città non ubicata nella pianura padana è Frosinone, nel Lazio, con 116 giorni di superamento (83 per il Pm10 e 33 per l’ozono), seguita da Genova con 103 giorni (tutti dovuti al superamento dei limiti dell’ozono), Avellino con 89 (46 per il Pm10 e 43 per l’ozono) e Terni con 86 (rispettivamente 49 e 37 giorni per i due inquinanti).

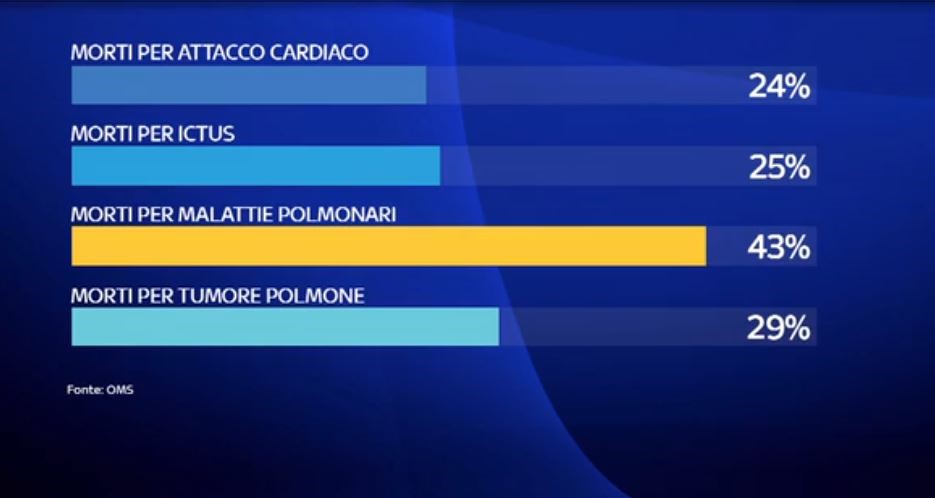

La situazione globale non fa che rispecchiare quella locale. Secondo il rapporto annuale del 2016 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 9 persone su 10 sul pianeta respirano alti livelli di agenti inquinanti e questo ha causato, secondo tale rapporto, 7 milioni di morti solo nel 2016. In caso a qualcuno tale stima dovesse sembrare incredibile ricordiamo che altre stime danno cifre ancor più elevate, come gli 8,8 milioni di uno studio del 2019 pubblicato sulla rivista European Heart Journal (Cardiovascular disease burden from ambient air pollution in Europe rearassed using novel hazard ratio functions).

Se da un lato i dati riportati distinguono tra inquinamento da PM10 e da ozono, dall’altro bisogna distinguere anche tra inquinanti primari e secondari.

Se da un lato i dati riportati distinguono tra inquinamento da PM10 e da ozono, dall’altro bisogna distinguere anche tra inquinanti primari e secondari.

Gli agenti inquinanti

Una prima distinzione che si fa riguardo agli inquinanti atmosferici è quella tra primari e secondari. Per inquinanti primari si intendono quegli inquinanti che vengono emessi direttamente in atmosfera tali e quali e, quindi, non subiscono altre trasformazioni chimiche una volta emessi. Sono questi sostanzialmente i prodotti di reazioni di combustione (monossido di carbonio, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, il benzene e una percentuale di idrocarburi incombusti) che nel loro insieme formano le componenti delle polveri sottili. L’ozono invece, che se presente a più di 20000 metri sopra le nostre teste ci protegge dalla radiazione ultravioletta, a basse quote è molto dannoso per la salute e rientra negli inquinanti secondari in quanto prodotto della reazione tra NO2 (biossido di azoto) e l’ossigeno atmosferico in presenza di radiazione solare. Inoltre, la presenza di composti organici volatili (VOC) innesca percorsi alternativi che non consumano l’ozono ma, al contrario, portano ad un suo aumento negli ambienti urbani formando altri composti ad elevata tossicità.

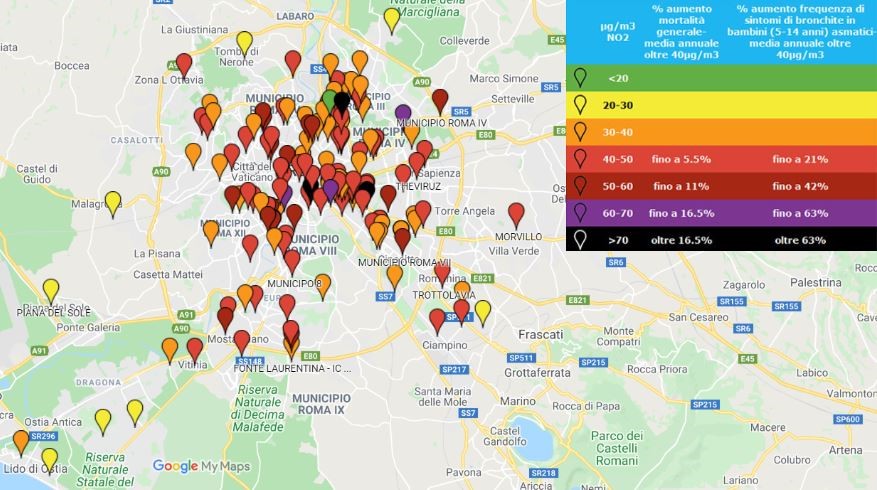

Come anche lo scorso anno, quest’inverno l’associazione Cittadini per l’aria ha lanciato l’iniziativa “NO2, NO grazie!”, senza dubbio il più grande progetto di scienza partecipata per quanto riguarda il monitoraggio dell’aria in Italia, che ha visto la partecipazione di circa 1800 persone tra Milano, Roma e Napoli grazie anche al supporto di altre realtà ambientaliste come Salvaiciclisti-Roma, Legambiente e Greenpeace. L’iniziativa consiste nell’andare a posizionare dei campionatori di NO2 per un determinato periodo di tempo sulle strade e fuori da abitazioni, luoghi di lavoro e ambienti di svago per poi analizzare i campioni raccolti in laboratorio.

In alto, la mappa dei rilevamenti effettuati su Roma dalla campagna “NO2 NO grazie!” del 2018. Su base mensile, il 79% dei campionatori ha misurato concentrazioni di NO2 superiori ai 40µg/m³. A colpo d’occhio, la mappa suggerisce che il centro città e le vicinanze delle arterie più trafficate siano i punti con le concentrazioni più elevate. In particolare, i valori massimi sono quelli registrati in Via di Trasone (88,4µg/m³), Via di Casilina (Torpignattara, 91µg/m³), e più di tutti in Viale Etiopia/Piazza Addis Abeba (95,4µg/m³).

In alto, la mappa dei rilevamenti effettuati su Roma dalla campagna “NO2 NO grazie!” del 2018. Su base mensile, il 79% dei campionatori ha misurato concentrazioni di NO2 superiori ai 40µg/m³. A colpo d’occhio, la mappa suggerisce che il centro città e le vicinanze delle arterie più trafficate siano i punti con le concentrazioni più elevate. In particolare, i valori massimi sono quelli registrati in Via di Trasone (88,4µg/m³), Via di Casilina (Torpignattara, 91µg/m³), e più di tutti in Viale Etiopia/Piazza Addis Abeba (95,4µg/m³).

Da notare che la concentrazione media annua di NO2 da non superarsi in base alle raccomandazioni dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e alle norme europee (Direttiva 2008/50/CE) è di 40 μg/m3. Tuttavia, lo studio HRAPIE dell’OMS sull’impatto sanitario dell’inquinamento atmosferico evidenzia l’esistenza di effetti dell’NO2 sulla nostra salute già a partire da 20 µg/m3.

I settori più inquinanti

La situazione insomma è preoccupante e richiederebbe un deciso cambio di rotta. Perché questo avvenga, però, è innanzitutto importante capire quali settori sono maggiormente responsabili delle emissioni.

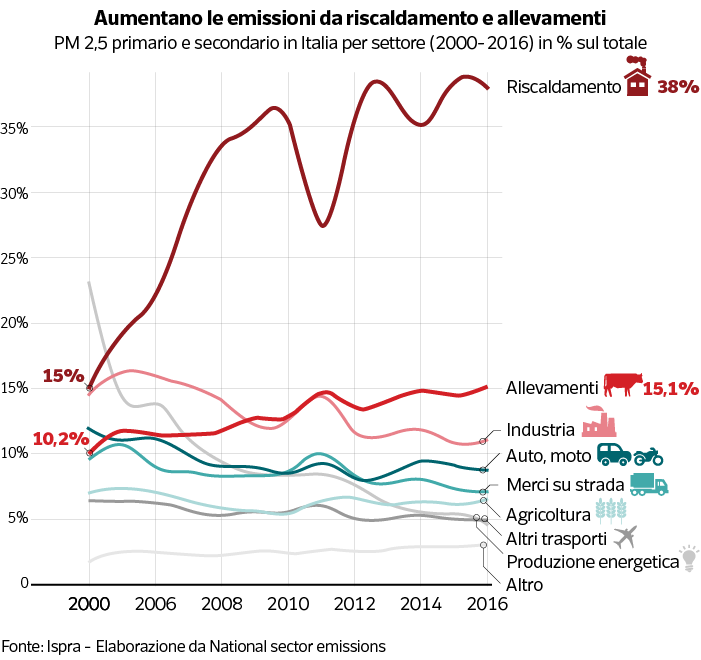

Se si guardano i dati degli ultimi sedici anni (grafico in basso), si vede bene che il settore allevamenti è responsabile di una quota sempre crescente di inquinamento da PM. Se infatti nel 2000 gli allevamenti erano responsabili del 10,2% del particolato, nel 2016 la percentuale è lievitata fino al 32%.

Anche parlando di riscaldamento globale il trend, secondo l’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (National Sectors emissions, ISPRA, 2017) è chiaro: diminuisce l’inquinamento dovuto a trasporto su strada, agricoltura, industria e produzione energetica ma aumenta la quota legata al riscaldamento (che passa dal 15% del 2000 al 38% del 2016) e al settore allevamenti (dal 10,2% al 15,1% in sedici anni).

La diminuzione dell’inquinamento da auto e moto potrebbe essere connessa alla crescente presa di coscienza in senso ambientalista, al minore impatto inquinante dei motori più moderni o, ancora, ai sempre più frequenti blocchi del traffico. Per la diminuzione delle emissioni del trasporto merci e da parte dell’industria, invece, bisogna tener conto del crescente fenomeno della delocalizzazione delle filiere produttive. Il numero delle partecipazioni all’estero delle aziende è aumentato dal 2009 al 2015 del 12,7%. Tra gli stabilimenti che da alcuni anni hanno trasferito all’estero le attività è necessario ricordare Fiat, Geox, Bialetti, Omsa, Benetton, Calzedonia, Stefanel; mentre per il settore delle telecomunicazioni spiccano Telecom Italia, Wind, Vodafone e Sky Italia.

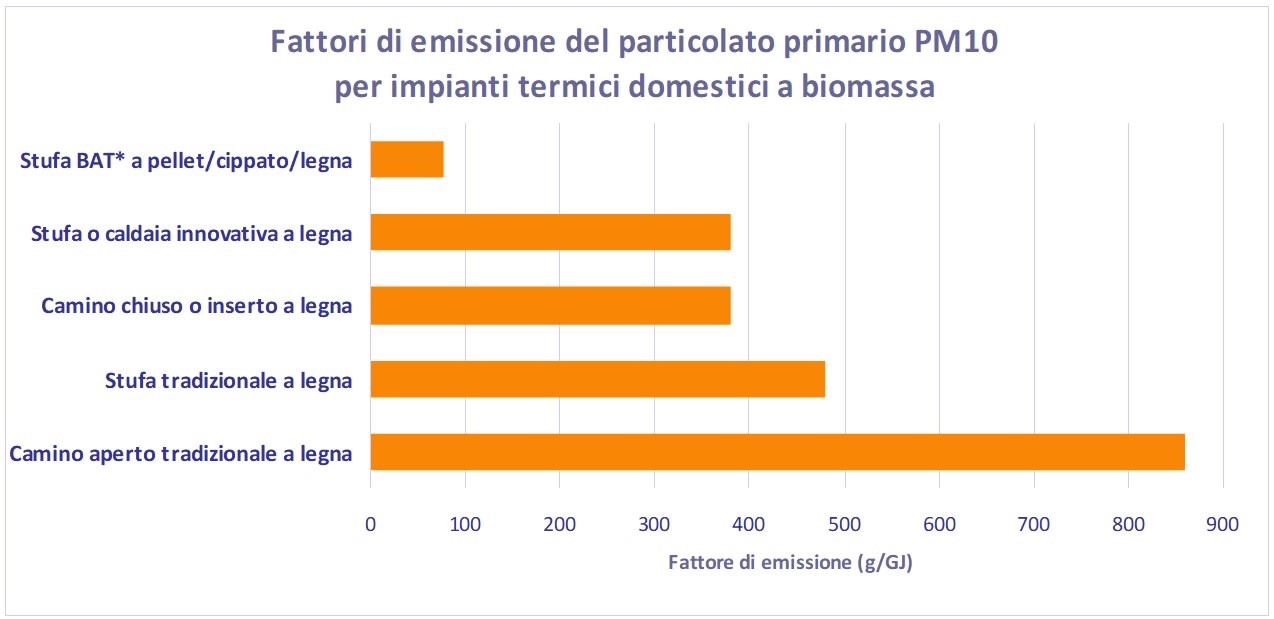

Per quanto riguarda il riscaldamento, che costituisce la fetta più grande del particolato urbano, a parte gli impianti centralizzati dei luoghi pubblici che spesso vengono lasciati accesi anche quando non ce n’è veramente bisogno, le soluzioni casalinghe che impattano di meno sono anche le più costose.

Oltre l’ambientalismo apolitico: una risposta di classe

Pensare che la soluzione all’inquinamento si possa limitare a una progressiva sensibilizzazione e dall’assunzione di stili di vita più “green” è un’ingenuità. Lo scenario di crescente precarizzazione e sotto occupazione, di demolizione dei diritti del lavoro e di divario sempre crescente tra ricchi e poveri pone dei forti limiti materiali alla diffusione di massa di scelte di consumo e stili di vita che, oltre ad essere più sostenibili, sono spesso anche più costose – una stufa a pellet può costare migliaia di euro. Oltre al lato strettamente materiale, poi, non c’è da sottovalutare quello sovrastrutturale: chi fa profitti inquinando dispone di miliardi da spendere in pubblicità, oltre a finanziare materialmente – e pubblicamente – i media e i partiti borghesi. In generale le scelte dei consumatori sono strettamente legate a bisogni, stili di vita e costumi indotti da mezzi quali l’industria dell’intrattenimento e la pubblicità, che celebrano e diffondono valori e abitudini funzionali agli interessi della classe dominante. Infine, le condizioni di lavoro stressanti e alienanti che oggi miliardi di persone subiscono spiegano bene la scarsa recettività delle masse verso un ambientalismo svuotato di ogni considerazione politica e di classe. Se l’ecologismo non vuole aver nulla a che fare con la lotta allo sfruttamento, esso rimane un lusso riservato a chi non deve lottare coi denti per sopravvivere.

D’altra parte, senza una prospettiva politica di radicale trasformazione della società non si può intervenire sul problema dell’inquinamento con la decisione che serve. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, puntando il dito sugli allevamenti intensivi, principali responsabili di emissione di ammoniaca nell’aria (il 76,7% a livello nazionale nel 2015) e di particolato secondario, sottolinea l’impossibilità di intervenire su questo settore tramite misure d’emergenza una tantum, quali possono essere il blocco della circolazione per i trasporti. Per intervenire sulla seconda causa di particolato in Italia, secondo l’ISPRA, si deve ricorrere ad “azioni più strutturali, come la riduzione dei capi o miglioramenti tecnologici”.

Ma come si può sperare in cambiamenti strutturali nel senso della sostenibilità in un sistema economico che non conosce altro dio all’infuori del profitto e della competizione più sfrenata? Tale competizione non rappresenta affatto un motore propulsivo per il progresso, e dunque anche per la sostenibilità, ma piuttosto un freno. Essa produce una difficoltà sempre crescente nel valorizzare il capitale, cioè nel realizzare profitti, da cui deriva la necessità di produrre una quantità di merce sempre maggiore ad un costo sempre minore. Scrupoli di natura morale, sociale o ecologica troveranno ben poco spazio in questa corsa folle, purché si redistribuisca quel tanto che consente alla forza lavoro, e alla società nel suo complesso, di riprodursi.

Questo spiega perché, nonostante siano molte le persone che vogliono far sentire la loro voce, le varie associazioni ambientaliste non siano finora riuscite ad invertire un trend che ci sta portando alla catastrofe. La strategia del lobbying, dei gruppi di pressione che in forza della loro risonanza mediatica pensano di poter trovare un dialogo con stati e multinazionali, può al massimo vincere qualche sporadica battaglia senza nulla mutare nel quadro complessivo. A poco porta, allo stesso modo, pensare di potersi appellare ad entità internazionali come l’Unione Europea. Certo, qualche piccola misura in più in termini di tutela della salute del consumatore ci potrà essere, ma la realtà è che le merci che riempiono gli scaffali dei nostri supermercati non sono sane né tanto meno sostenibili. Del resto, non dobbiamo farci ingannare dalle elemosine elargite ai piccoli produttori, per lo meno quando questi riversano ettolitri di latte nelle strade: la priorità, nelle politiche europee, è agevolare i grandi profitti e i grandi colossi dell’industria agroalimentare.

Se si vuole cercare un dialogo, allora, lo si cerchi con i lavoratori delle aziende che si sono arricchite calpestando tanto i loro diritti quanto l’ambiente e la salute pubblica. Come si può dialogare con stati e padroni senza la forza di nuocere alla radice dei loro interessi, i profitti, e come si può avere questa forza senza coloro che tale profitto lo creano, ovvero i lavoratori?

Porsi il problema della sostenibilità ambientale oggi vuol dire porsi il progetto di un’economia pianificata, gestita dai lavoratori e dai consumatori e costruita sui loro bisogni.

Francesco Buttarazzi

Giornale militante online fondato nell'aprile 2017.

Sito informativo della Frazione Internazionalista Rivoluzionaria (FIR).