Pubblichiamo la prima di due parti della traduzione di un brano tratto dall’edizione del 4 novembre scorso della rivista di politica e cultura Ideas de Izquierda.

Per la seconda parte, clicca qui.

Per Steve Bannon, profeta del “populisti di tutto il mondo, uniamoci”, di fronte ad un Venezuela in cui regna il caos e la crisi, e a un’Argentina dove il governo è stato consegnato al FMI, Bolsonaro rappresenta “il cammino del capitalismo illuminato” in America Latina. Quello di Bannon per ora non è più di un desiderio, ma non smette di essere parte di un’ondata di fake news. Se c’è qualcosa che non esiste in America Latina è un “capitalismo illuminato”, a partire da quella stessa borghesia brasiliana che si è stretta attorno all’ex-capitano dopo che gli strateghi ufficiali del golpe istituzionale (messo in atto dapprima dai tucanos del PSDB) hanno fallito irrimediabilmente.

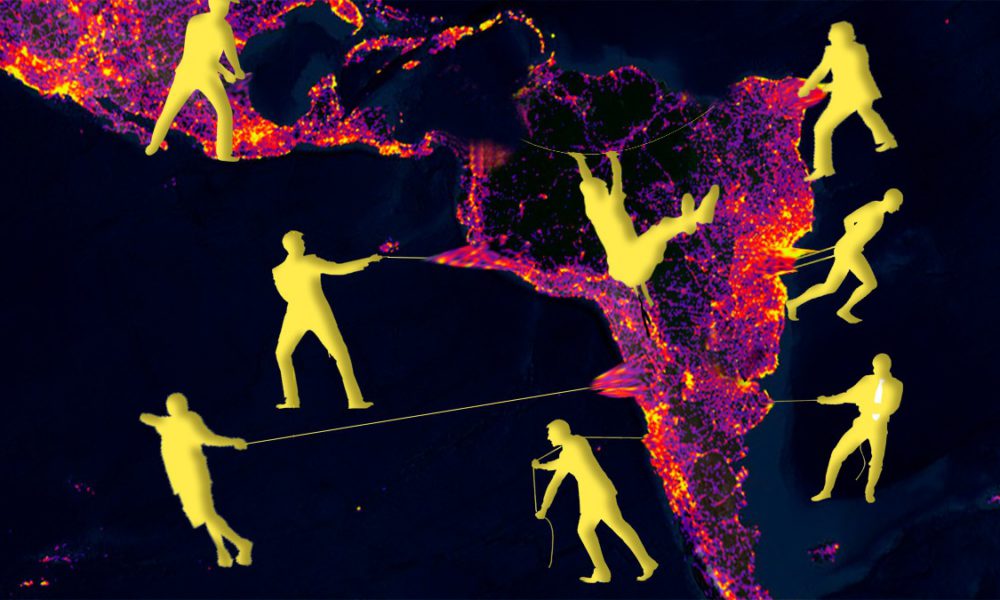

Quello che abbonda nei paesi di quell’area sono gli elementi di ciò che Gramsci ha chiamato “crisi organica”, che portano con sé crescenti tendenze bonapartiste. Nell’attuale situazione d’impasse che sta vivendo il territorio, la vittoria elettorale di Bolsonaro nel principale paese dell’America Latina rappresenta un allarme importante rispetto alle crescenti tendenze ad adottare “soluzioni di forza” che oggi si presentano sulla scena.

Instabilità garantita

Tre fattori sono fondamentali per inquadrare la situazione altamente instabile che vive l’America Latina, ovvero: il fattore Trump; la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina; il reflusso di capitali dalla periferia al centro (nel quadro del crescente indebitamento nella regione).

Da quando ha ottenuto la presidenza degli Stati Uniti, Trump si è trasformato in un fattore di instabilità mondiale. La sua politica internazionale aggressiva non ha pretese di elaborare ulteriormente un discorso di tipo “egemonico”, si caratterizza piuttosto per la ricerca di alleati tra “i nemici dei suoi nemici” con lo scopo di indebolire i suoi diretti competitori e perseguire, così, gli interessi immediati degli Stati Uniti. L’America Latina, come zona d’influenza diretta, ovviamente non è rimasta marginale; il fattore Trump ha contribuito al caos della regione. Con azioni che vanno dalla messa in discussione, da destra, del NAFTA (North American Free Trade Agreement), l’offensiva anti-immigrazione contro il Messico di Peña Nieto (contribuendo alla vittoria di AMLO, Andrés Manuel López Obrador), affrontando la carovana di immigranti che giunge dal Centroamerica con la militarizzazione della frontiera e con la riduzione di aiuti economici anche, ad esempio, all’Honduras (il cui governo è erede del golpe filoimperialista del 2009), fino al termine della politica del “disgelo” con Cuba, la maggior aggressività verso il Venezuela con minacce d’intervento militare, passando per delle “perle” come il beneplacito dello stesso Bannon alla campagna di Bolsonaro.

Su un piano strutturale, la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, in particolare la disputa per le zone d’influenza, è – e lo sarà ancor di più in futuro – fonte di instabilità politica e conflitto per l’America Latina, una delle regioni dove di più hanno guadagnato terreno i capitali cinesi durante gli ultimi 15 anni, periodo in cui si è moltiplicato di 22 volte il volume del commercio tra la regione e il paese asiatico. La Cina è il primo socio commerciale del Brasile, del Cile, del Perù, dell’Uruguay; il Brasile, infatti, è il principale destinatario degli investimenti diretti esteri nell’America Latina, seguito dal Perù e dall’Argentina. Questa disputa ha caratteristiche particolari rispetto ad altre storicamente verificatesi nell’area, per esempio, quella che si sviluppò tra l’imperialismo inglese e quello nordamericano durante la prima metà del XX secolo.

Nel caso dell’attuale disputa, gli Stati Uniti hanno perso terreno nella regione rispetto al primo decenni del XXI secolo, quando i loro sforzi era concentrati in Medio Oriente (impantanati nelle guerre irachena e afgana, nelle “guerre contro il terrorismo”, etc.), mentre la Cina, al contrario, approfittava di quel periodo per avanzare qualitativamente. Tuttavia, la decadenza dell’egemonia nordamericana non è stata accompagnata sinora dall’emergenza di un competitore capace di contendere effettivamente la preminenza mondiale, e la Cina, nonostante il suo considerevole peso economico e l’enorme avanzamento del suo carattere imperialista, continua ad essere attraversata da importanti contraddizioni strutturali, ed è impensabile che possa trasformarsi in una potenza imperialista piena, e men che mai egemone, senza il ricorso a grandi guerre esterne e/o civili.

Schematicamente, potremmo dire che mentre gli Stati Uniti vorrebbero tradurre la loro predominanza politica in un rinnovato slacio economico, con maggiori affari per i capitalisti nordamericani nella regione; nel caso della Cina si tratta di trasporre l’enorme influenza economica acquisita in America Latina su un piano di influenza politica per poter difendere con successo i suoi interessi. Nel caso degli Stati Uniti, uno degli avanzamenti più significativi nella regione ha avuto luogo con il disciplinamento del regime politico e dei “global players” avvalendosi dell’inchiesta Lava-Jato e degli intenti di intensificare il piano di sviluppo nazionale (privatizzazioni, petrolio, etc.). Nel caso della Cina, uno degli esempi più concreti lo vediamo in Venezuela, dove Maduro continua a fare eccezioni alla sua politica concedendo risorse strategiche del paese in cambio di finanziamenti.

Un altro grande fattore di instabilità è l’economia mondiale. Il contesto odierno di incertezza imposto dalle guerre commerciali, dalla politica generalizzata di sanzioni adottata da Trump, la crescente volatilità finanziaria che ha il suo epicentro nei cosiddetti “paesi emergenti”– Turchia e Argentina quali casi emblematici–, così come la politica della FED nordamericana, stanno propiziando una inversione del flusso di capitali verso il centro, e in particolare verso gli Stati Uniti, a detrimento della periferia, inclusa ovviamente l’America Latina. Questo scenario si dà in seguito ad un aumento del debito di alcuni degli Stati più importanti della regione. L’anno passato, il debito estero lordo (privato e pubblico) in America Latina ha raggiunto 1.470 miliardi di dollari, quasi un 80% in più rispetto al 2009, secondo i dati pubblicati dalla Cepal. In paesi come il Brasile, dove il debito pubblico è perlopiù in mano a brasiliani, il suo peso è ugualmente determinante e fonte di crisi strutturale.

Fine del ciclo postneoliberale, destra manageriale e populismo fascistizzante

In questo quadro, si vengono accentuando gli elementi di “crisi organica” nei differenti paesi dell’America Latina. Seguendo le parole di Gramsci “in ogni paese il processo è differente, ma il contenuto resta lo stesso […] la crisi di egemonia della classe dirigente” che accade, o perché “fallisce in ogni grande impresa politica in cui ha richiesto o imposto con la forza il consenso alle grandi masse” o perché “le grandi masse (specialmente di contadini e di piccoli borghesi intellettuali) passano di colpo dalla passività politica ad una certa attività e sollevano rivendicazioni che nel loro caotico insieme costituiscono una rivoluzione”.

Nel caso particolare dell’area geografica in esame, la crisi del neoliberismo a principio del secolo si è prolungata rispetto al resto del mondo. Così, dall’inizio del XXI secolo, c’è stato un secondo ciclo “postneoliberale”. Quando la crisi comincia a colpire sistematicamente nella regione a partire dal 2013/14, si scopre di nuovo il fallimento della “grande impresa politica” del postneoliberalismo, e in tanto si punta allo sviluppo delle borghesie nazionali all’interno (e con il supporto chiave) dello Stato, a un maggior livello di contrattazione con l’imperialismo combinato con un certo ’“orientamento sociale”, sostenendo essenzialmente la struttura neoliberale (come in Argentina e Brasile) o andando in parte oltre essa (i casi di Venezuela e Bolivia).

Con l’esaurimento di questo ciclo, oggi lo scenario è relativamente eterogeneo. Abbiamo il chavismo in Venezuela che si è mantenuto al potere con Maduro portando l’economia al collasso economico-sociale interno del paese. Altrove i governi postneoliberali hanno cominciato ad applicare apertamente parte delle politiche di tagli voluti dai “mercati” come ha fatto il PT in Brasile fino al golpe istituzionale, o il kirchnerismo che li avviò prima di essere sconfitto elettoralmente. In Ecuador il successore di Correa, Lenin Moreno, dopo aver rotto con il suo mentore si fa promotore della politica dei risanamenti. Nel caso del Nicaragua, Daniel Ortega ha iniziato ad incrementare le riforme strutturali richieste dal FMI affrontando le mobilitazioni con metodi da guerra civile. Abbiamo poi il caso eccezionale di Evo Morales, dove esiste maggior continuità con il ciclo anteriore anche se con crescenti tendenze autoritarie e eludendo la sovranità popolare. E per ultimo, l’arrivo tardivo al potere di López Obrador in Messico che, anche se è in controtendenza, non sembra essere capace di incoraggiare la rigenerazione del ciclo populista postneoliberale.

Come primo fenomeno della fine del ciclo si assiste all’instaurarsi di governi di destra manageriale: Macri in Argentina, Piñera in Chile, Kuczynski in Perú, e con le sue particolarità prodotto del golpe, Temer in Brasile. Si tratta di governi che non hanno potuto stabilire nessuna nuova egemonia. Macri sopravvive sul filo di un rasoio (sostenuto dal PJ e dalla burocrazia sindacale); Temer è arrivato al termine del mandato (grazie alla passività del PT e della CUT) ma con una popolarità vicina allo zero; Kuczynski costretto alle dimissioni poco dopo un anno dall’assunzione della carica sotto la pressione della politica di Keiko Fujimori; nell’insieme non sono riusciti a soddisfare le aspettative borghesi e imperialiste sul piano delle manovre finanziarie e delle riforme strutturali. Volendo usare un eufemismo, si sono distinti, ognuno a suo modo, per essere “tanto neoliberali quanto è stato loro permesso dalle relazioni di forza”, ma non sono riusciti ad ottenere modifiche fondamentali di quella relazione di forza con i colpi anche decisivi dati al movimento operaio e di massa.

In questo scenario emerge la figura di Bolsonaro come principale novità politica dell’area. Un relativo “outsider” (nonostante sia deputato da circa dieci anni, ma sempre marginale), populista dell’ultra-destra (porta avanti un discorso xenofobo, omofobico, razzista e repressivo) che, come fenomeno politico, introduce in America Latina la tendenza che si impone a livello internazionale verso lo sviluppo del populismo di destra. Ma a differenza dei nazionalismi di destra dei paesi centrali (associati alla persecuzione aggressiva dei propri interessi imperialisti, del tipo” America First”), nel caso del fenomeno Bolsonaro si tratta di un’espressione di una dipendenza particolarmente servile nei confronti dell’imperialismo, come mostra il suo discorso economico a favore della privatizzazione delle imprese pubbliche per pagare il debito (meccanismo tradizionale di vassallaggio), che bisogna vedere come procederà, dato che avanza con decisione su questa linea, rispetto alle prerogative dei militari. Bolsonaro si pone come alleato di “avanguardia” di Trump, tanto per quanto riguarda l’“apertura dei mercati” in America Latina, sia come avversario del Venezuela e della Cina, e per l’alleanza con Israele. Il suo insediamento al governo del Brasile pone un nuovo scacchiere politico in quell’area. Senza dubbio non è stato un fulmine a ciel sereno.

Crescenti tendenze bonapartiste dei regimi politici

Definendo la “crisi organica”, Gramsci sostiene anche che si tratta di situazioni

[…] di contrasto tra “rappresentanti e rappresentati” che dal terreno dei partiti [..] si trasmettono a tutto l’organismo statale, rinforzando la relativa posizione di potere della burocrazia (civile e militare), dell’alta finanza, della Chiesa e in generale di tutti gli organismi relativamente indipendenti dalle fluttuazioni dell’opinione pubblica.

Si tratta senza dubbio, di una descrizione abbastanza concorde con le attuali tendenze che si stanno verificando in molti paesi dell’area geografica in esame. Senza dubbio, ci sono due questioni fondamentali da distinguere. Da un lato, presa letteralmente, la definizione sopracitata aderisce bene alle caratteristiche prese per se dei paesi semicoloniali e delle loro tendenze bonapartiste classiche (bonapartismi “sui generis” di sinistra e di destra). Il fatto che i meccanismi elettorali della democrazia parlamentare fanno passi indietro a favore di un maggior peso de “la burocrazia (civile e militare)” o della “alta finanza” (capitale finanziario), si da in virtù della debolezza insita nello Stato e nella borghesia locale delle semicolonie dove,come spiegava Trotsky, i capitalisti imperialisti e la classe lavoratrice si costituiscono come le classi fondamentali.

È quanto possiamo vedere nel caso attuale del Venezuela dove il peso sempre maggiore dell’esercito come principale sostegno di Maduro e pilastro del regime, senza convertirsi in un bonapartismo di destra, dato che non può aspirare – almeno con l’attuale governo – a riavvicinarsi all’imperialismo nordamericano, ha incrementato i meccanismi repressivi, nel quadro di una catastrofe sociale. Nel caso del Nicaragua, il governo Ortega, sorto originariamente come parte dei governi “postneoliberali”, attraversa un percorso fortemente bonapartista, sempre più reazionario e di attacco al popolo dei, con un ondata di repressione che ha provocato più di 300 morti.

L’imperialismo cerca di utilizzare le crisi per guadagnare posizioni. Sul Venezuela grava la minaccia sempre maggiore di un intervento militare, ipotesi rinforzata dalla vittoria di Bolsonaro, anche se il peso dell’esercito lascia aperta la possibilità che un settore dello stesso realizzi un golpe interno per virare verso l’imperialismo. In Nicaragua, la Chiesa e l’imperialismo si propongono di approfittare della crisi e del malcontento per imporre una soluzione di maggior subordinazione all’imperialismo.

Ora, dall’altro lato, dobbiamo considerare le tendenze bonapartiste che acquistano una fisionomia più complessa nei paesi dell’area con un maggior peso specifico, come mostra il Brasile, con strutture socio-economiche più complesse (in questo caso, si tratta dell’ottava potenza economica mondiale), e regimi democratico-borghesi che hanno potuto contare su una relativa stabilità durante gli ultimi quarant’anni se comparata con la gran parte del XX secolo. Ma è pur vero che, paesi come il Brasile continuano ad avere “condizioni speciali di potere statale” prodotto del peso decisivo dell’imperialismo e del maggior peso relativo della classe operaia nazionale nei confronti della borghesia nazionale.

Questa combinazione di elementi permette il sorgere di fenomeni inconsueti nella regione come quello che chiamiamo “bonapartismo giudiziario”, per cui le tendenze bonapartiste pro-imperialiste si esprimono in maniera privilegiata attraverso il potere giudiziario –insieme a settori della polizia e dell’intelligence, e come visto in Brasile, con la crescente ingerenza delle forze armate – “tutelando” il regime politico e disciplinando determinati settori della borghesia locale. È importante evidenziare che questa forma di espressione delle tendenze bonapartiste non rimpiazza i bonapartismi di destra basati in modo diretto su forza militare e apparato repressivo in generale. Sono alternative – passibili di differenti combinazioni – la cui evoluzione è legata allo sviluppo della lotta di classe.

Matías Maiello

Traduzione di Lisa Di Pietro da Ideas de Izquierda

Nato a Buenos Aires nel 1979. Laureato in Sociologia, docente di Sociologia dei Processi Rivoluzionari (Università di Buenos Aires - UBA) dal 2004. Militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e membro della redazione della rivista Estrategia Internacional. Autore, insieme a Emilio Albamonte, del libro "Estrategia Socialista y Arte Militar" (2017).