In questa seconda parte della nostra riflessione sul salario minimo, vedremo quali sono gli scenari che l’introduzione di questa misura potrebbe creare nel quadro salariale nazionale. Ne valuteremo poi l’efficacia nella lotta all’impennata inflazionistica e, infine, esamineremo alcune strategie che la classe padronale potrebbe adottare in risposta.

Veniamo ora al versante propriamente salariale della questione. Nella prima parte abbiamo evidenziato come la direttiva recentemente approvata dal parlamento UE prevede che, laddove esiste una normativa vigente, il salario minimo si assesti almeno al 60% del salario mediano lordo nazionale e almeno al 50% del salario medio lordo nazionale. Cosa succederebbe, quindi, se l’Italia dovesse accogliere l’iniziativa europea e introdurre questa misura?

Per rispondere a questa domanda è innanzitutto necessario capire i motivi per cui viene avanzata una simile proposta e i problemi che questa mira a risolvere. A prima vista, il salario minimo ha lo scopo, da un lato, di aiutare i working poor, i lavoratori autonomi, le finte partite iva e, in generale, i lavoratori sottopagati; dall’altro, è stato concepito anche per contrastare l’inflazione dilagante, andando ad aumentare il potere d’acquisto dei salari. Esaminiamo, quindi, ciascuna di queste due questioni in ordine.

Si è detto, nella prima parte, che ben tre milioni e mezzo di persone vivono con un salario al di sotto della soglia di povertà assoluta di 8/9 euro lordi l’ora. Il problema è che questa stima non include una platea altrettanto vasta che viene pagata abbondantemente al di sotto della suddetta soglia, ma che non potrebbe avere accesso al salario minimo. Si tratta dei lavoratori con contratti irregolari, part time involontari o al nero, tipologie di lavoro che sfuggono ai minimi tabellari e che prevedono indennità molto basse, piuttosto che veri e propri salari. Questi lavori sono prevalentemente concentrati nei settori come i servizi, la ristorazione, il turismo e l’edilizia. Si pensi ai 350mila tirocinanti (molti dei quali non retribuiti) o al milione e mezzo di lavoratori domestici irregolari (perlopiù donne straniere).

Il salario minimo legale, quindi, non si applicherà a chi ne avrebbe più bisogno. Infatti, almeno in Italia, a causa degli ambiti di applicazione previsti dalla direttiva UE e dell’ampia copertura dei contratti nazionali, più che di salario minimo sarebbe più appropriato parlare di (alcuni) minimi tabellari. Il che ci porta ai destinatari effettivi della misura in questione. A beneficiarne saranno, infatti, quei lavoratori inquadrati all’interno di contratti regolari che però percepiscono un salario al di sotto della soglia di dignità. Si tratta di circa il 22% del totale dei dipendenti – anche qui una platea nell’ordine dei milioni – che vive con meno 1.100 euro al mese. Le paghe, nei loro casi, vanno dai 4,5 ai 7 euro l’ora e i settori più “colpiti” sono quello delle badanti (100%), degli artigiani (52%), dei lavoratori agricoli (38%), di servizi vari (vigilantes, cassieri, commessi, addetti alle pulizie: 34%) e dell’industria (10%). Insomma, una fetta comunque consistente – e soprattutto variegata – di classe lavoratrice vedrebbe la propria condizione effettivamente migliorata con l’introduzione del salario minimo legale.

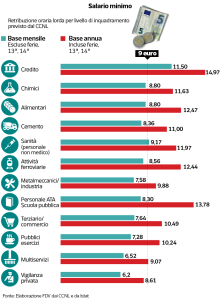

Abbiamo, quindi, parlato del numero ristretto di categorie che beneficerebbero di questa normativa. C’è da dire però che nemmeno le altre categorie inquadrate nei contratti collettivi nazionali se la passano bene al momento. Qui entra in gioco la distinzione tra retribuzioni medie mensili e retribuzioni medie annuali cui abbiamo accennato nella prima parte. Queste ultime, a differenza delle prime, comprendono quelle quote che vengono versate a fine anno, ossia ferie, tredicesima e quattordicesima. Se si considera questo parametro, quasi tutti i contratti principali prevedono retribuzioni al di sopra dei 9 euro lordi l’ora. Si va, ad esempio, dai 9,88 euro dei metalmeccanici ai 10,49 del commercio, dai 9,07 dei multiservizi ai 12,47 per l’alimentare passando per gli 11,63 euro dei chimici. Tuttavia, se si considerano le retribuzioni medie mensili, quasi tutti i contratti sono al di sotto dei 9 euro l’ora (esclusi il credito e la sanità).

Qual è il problema? Il problema è che queste sono retribuzioni medie, non minime. In linea di principio, le retribuzioni medie dovrebbero assestarsi su di un valore equidistante da quelle minime e da quelle massime; tuttavia, in Italia, i salari medi rasentano quella che comunemente (vedi progetto M5S) viene considerata una soglia minima: questo vuol dire che ci sono pochi lavoratori dipendenti [di solito quadri aziendali, dirigenti ecc.] con stipendi molto più alti che “fanno media” mentre la grande maggioranza si sposta poco sopra del “minimo”. Si è stimato che da noi il salario minimo corrisponderebbe all’80% del salario mediamo, il rapporto più alto fra tutti i paesi Ocse.

Purtroppo, questi dati non stupiscono. L’Italia è l’unica nazione europea dove i salari sono diminuiti di quasi tre punti percentuali rispetto al 1990. A confronto, in Germania sono cresciuti del 33,7%, in Francia del 31,1% e in Grecia del 30,5%. La caduta non dà segno di arrestarsi, anzi, con ogni probabilità proseguirà nei prossimi anni: la Commissione europea ha sottolineato come l’Italia sia l’unico Stato membro dove i salari reali rischiano di diminuire nel 2022 e nel 2023 (dopo essere già calati nel 2021).

I grafici che mostrano la crescente voragine fra salari e produttività sono ormai diventati la principale iconografia dell’economia italiana, una condanna che sentiamo ripetere ormai quotidianamente, mentre imprenditori e il governo continuano ad agitare la bandierina del cuneo fiscale. In estrema sintesi: più che i salari minimi, in Italia il problema sono i salari medi e a questo problema l’introduzione di un salario minimo legale di 9 euro lordi l’ora difficilmente può porre rimedio. Il quadro che emerge dalle retribuzioni mediane – mensili ma anche annuali – è di un impoverimento generale e sistemico che non riguarda aree specifiche, ma la classe lavoratrice per intero. A meno che questo aumento delle retribuzioni minime non sia calcolato sui salari mensili in tutti i settori e le categorie – e quindi non solo quelle dei settori “colpiti” elencati sopra, come badanti, artigiani, multiservizi ecc. – non si vedrà un eguale incremento “a cascata” sui salari medi.

Per aumentare la produttività del lavoro e avere quindi più risorse disponibili per investimenti, il primo passo è sicuramente combattere il lavoro nero, i contratti irregolari e tutta quella miriade di forme contrattuali che hanno contribuito a precarizzare l’offerta e a legalizzare lo sfruttamento. Questo permetterebbe di mettere fuori gioco un consistente numero di imprese che riescono a essere competitive solo grazie a queste forme semi-legali di impiego, il che risulterebbe in una “migrazione” di risorse e forza-lavoro verso le imprese a più alto valore aggiunto. Una parte del conflitto tra i partiti politici “di governo” è un riflesso di questo processo, che con la pandemia di Coronavirus è comunque già cominciato, e che vede il tentativo di misure difensive da parte dei partiti che più rappresentano i piccoli proprietari e i settori più arretrati e “fragili” della borghesia nazionale. Si tratta di inserire nell’equazione la lotta di classe e obiettivi basati sugli interessi di lavoratori e lavoratrici.

Per combattere il lavoro nero è poi necessario potenziare l’ispettorato del lavoro – in termini di risorse e di personale – e di tutti gli organi che eseguono controlli in questo ambito (negli ultimi anni, invece, in Italia sono stati tagliati i fondi a queste strutture), altrimenti il rischio è che, in cambio dell’introduzione del salario minimo, i piccoli e medi imprenditori della ristorazione, del turismo e di tutti quei settori dov’è più diffusa la piaga del lavoro irregolare ricevano consistenti sgravi fiscali… o si auto-regolino tramite l’evasione. Si tratta di di non delegare questa lotta semplicemente alle istituzioni statali, che più che stroncare l’evasione “convivono” con essa, e di promuovere commissioni di controllo operaio e popolare, indipendenti, che abbiano voce in capitolo.

E per quanto riguarda, invece, l’inflazione? Francesco Seghezzi su Domani osserva giustamente che «parlare di minimi salariali e quindi di lavoro povero è altra cosa rispetto a parlare della perdita di potere d’acquisto dei lavoratori come conseguenza dell’inflazione, anche se è chiaro che l’inflazione peserà di più su chi ha un salario più basso». Due questioni distinte, quindi, anche se, a onore del vero, il salario minimo legale, per come è stato concepito in Italia e per come viene applicato in molti paesi dell’Europa comprende già una forma di indicizzazione al caro vita. Del resto, anche la direttiva di questi giorni lo lascia intravedere dalla clausola riguardo agli aggiornamenti periodici. In generale, la soglia di dignità di cui si è parlato finora è valutata non sull’individuo ma sul nucleo familiare, in funzione del potere d’acquisto calcolato sull’accesso a un paniere di beni e servizi essenziali a prezzi reali, comprensivi di Iva, contributi di sicurezza sociale e servizi pubblici. In sostanza, si aggancia il valore del minimo salariale da un lato alla media delle retribuzioni generali del paese, e dall’altro al potere d’acquisto reale delle famiglie.

Ebbene, l’ISTAT ha stimato che i salari andrebbero alzati del 4,7% per combattere i rincari di questa fase, più o meno lo stesso margine di cui è stato aumentato il salario minimo in Spagna a febbraio, proprio per far fronte allo stesso problema. Ma l’inflazione ormai viaggia intorno al 7% e non dà segno di scendere. Gli aumenti percentuali, quindi, non sono pari all’impennata inflazionistica e questo rischia di rendere vane quasi tutte le misure di cui sentiamo tanto parlare in questi giorni.

In Italia, questo scarto ha origine nelle modalità con cui vengono stabiliti gli adeguamenti salariali. L’accordo tra CISL, UIL e Confindustria del 2009 ha individuato il nuovo indice di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo (IPCA). Questo metodo di indicizzazione porta con sé un problema non indifferente: non tiene conto dei costi energetici. Ma, come ben sappiamo, la spirale inflazionistica del momento è data in gran parte proprio dalla dinamica dei prezzi energetici, in particolare dal costo del gas. Ciò significa che il metodo attuale di indicizzazione non garantirà aumenti salariali capaci di coprire l’inflazione reale. A questo si aggiunga il ritardo nel rinnovo dei maggiori CCNL e quindi il mancato aggiornamento dei parametri in base alle oscillazioni del costo della vita. Quello che ci vorrebbe è un metodo di indicizzazione che tenga conto anche dei costi energetici, ma che non vada a sostituire del tutto la contrattazione sindacale; a poco servono indici adeguati se i contratti non vengono aggiornati tempestivamente e secondo le scadenze programmate.

Torniamo così al tema della debolezza dei sindacati, già affrontato nella prima parte, in cui facevamo presente come al momento le burocrazie confederali non dispongono della forza sociale e politica necessaria per dettare – in autonomia, e quindi senza interventi legislativi – i tempi della stagione dei rinnovi. Il loro arretramento, tuttavia, non è solo politico, ma anche ideologico e culturale, tant’è che, in questi giorni in cui tanto si dibatte su come finanziare il salario minimo, l’opzione di ridurre i margini di profitto non è nemmeno contemplata.

Che la retorica padronale riesca a imporsi come voce dominante anche all’interno di questo dibattito lo dimostra anche la persistenza del vecchio mito – ormai sfatato – per cui l’aumento dei salari aggraverebbe l’inflazione invece di combatterla. Ma se fosse davvero così, allora, almeno in linea teorica, a salari bassi dovrebbe seguire un altrettanto basso livello d’inflazione. Tuttavia, come si è visto, in questa fase di drastica riduzione della retribuzione del lavoro, l’inflazione è comunque spiccata alle stelle. Questo perché l’attuale spirale inflazionistica è causata da fattori esterni al mercato del lavoro: primariamente la guerra in Ucraina e i “colli di bottiglia” formatisi lungo le catene di approvvigionamento globali. Si tenga anche in considerazione che, fino a prova contraria, un’ulteriore compressione dei salari non per forza porterebbe a una diminuzione dei prezzi, ma potrebbe benissimo incrementare semplicemente i profitti delle imprese. Purtroppo, non si tratta di una semplice ipotesi, ma di una dinamica in atto che sta contribuendo all’inflazione quanto i fattori esogeni sopra elencati. L’Economic Policy Instute, infatti, ha stimato che a partire dal secondo quadrimestre del 2020 – l’inizio della recessione post-Covid – i prezzi nel settore produttivo statunitense siano aumentati del 6,1% (cifra non molto distante da quella europea) e che più di metà di questo aumento (53,9%) si debba attribuire all’incremento dei margini di profitto.

Combattere l’egemonia della classe dominante significa anche opporsi alle narrazioni falsate che essa propaga nei media e nel dibattito pubblico in generale: una lettura che non viene considerata, ad esempio, è quella per cui salari più alti potrebbero stimolare la produzione grazie alla crescita della domanda aggregata. Una dinamica nel genere, nel contesto attuale, non comporterebbe nemmeno un eccesso di domanda nel medio-lungo termine, dato che il capitalismo oramai vive in regime perenne di sovrapproduzione.

La retorica padronale si sgretola contro i fatti anche se si considera la questione del salario minimo dal punto di vista dell’occupazione. In Germania, ad esempio, dove il salario minimo è stato introdotto nel 2015, il numero di occupati è passato da 41,5 milioni a 43,6 milioni, mentre il tasso di disoccupazione si è ridotto di un punto percentuale. Sono state del tutto smentite le previsioni liberal che si aspettavano una perdita di ben 900mila posti di lavoro. In linea teorica, infatti, l’incremento della domanda aggregata a seguito degli aumenti salariali dovrebbe mettere a disposizione delle imprese maggiori risorse finanziarie per investire in nuovi posti di lavoro e nell’ammodernamento del processo produttivo, altra cosa di cui il caso tedesco è un’ottima esemplificazione.

Un altro aspetto che non viene considerato è l’effetto che il salario minimo avrebbe sul fenomeno dell’appalto e subappalto di manodopera, molto diffuso in Italia soprattutto nel settore della logistica. Un’introduzione di retribuzioni salariali minime per legge all’interno delle cooperative che forniscono manodopera annullerebbe di fatto il vantaggio economico che le grandi imprese ricercano nella pratica dell’appalto e del subappalto, cosa che, come si potrà intuire, avrebbe un doppio effetto positivo: 1) le cooperative super-sfruttanti vengono messe fuori gioco dall’onere del salario minimo; 2) diventa più conveniente per le imprese internalizzare i dipendenti, andando così ad eliminare le ormai sempre più numerose sacche di manodopera precaria e sottopagata soggette al sistema degli appalti.

In sintesi: la classe lavoratrice ha bisogno di una soglia di retribuzione minima che arresti la caduta libera dei salari e che la agevoli a mantenere le proprie forze in questa fase di disgregazione. Migliorare le condizioni di chi si trova alle soglie della povertà significa ridurre la ricattabilità di tutti i lavoratori, anche di quelli che stanno meglio. Tuttavia, c’è una notevole differenza tra appoggiare il salario minimo nell’ottica della lotta di classe e appoggiare il salario minimo di cui si sta discutendo in questi giorni.

Come si è visto, per com’è stato concepito dagli organi dell’UE, il salario minimo non aiuta chi più ne avrebbe bisogno e ignora il problema del lavoro nero. Per far perdere terreno ai padroni è innanzitutto necessario lottare per rimuovere tutte le forme precarizzanti e abusive di lavoro – per un lavoro genuino, contro il lavoro nero e precario! – e sollevare milioni di lavoratori dalla condizione di working poor. Solo così si potranno aprire nuovi spiragli per le lotte. Di questo e dei rapporti di forza che si possono costruire a partire dal salario minimo parleremo però nella terza parte.

Leggi qui la prima parte: L’UE promuove il salario minimo: che cosa significa?

Vive in Veneto. Lavora come precario nel mondo della scuola.