La direttiva UE che promuove l’adozione del salario minimo ha rilanciato con forza il dibattito in Italia. In questo articolo esaminiamo nel dettaglio il contenuto del testo e offriamo alcune considerazioni sugli impatti che esso avrebbe sulla contrattazione collettiva, sull’azione dei sindacati e sulla situazione contrattuale di milioni di lavoratori.

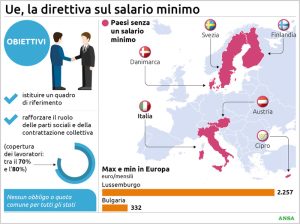

Lo scorso martedì il Parlamento Europeo, la Commissione Europea e il Consiglio dell’UE hanno raggiunto un accordo sulla direttiva riguardante il salario minimo legale. Si attende ora l’approvazione della Plenaria del Parlamento, con un voto su un testo “definitivo”, non emendabile. In seguito, il provvedimento dovrà essere discusso e recepito dai paesi membri, sia da quelli che dispongono già di una normativa vigente in materia, sia da quelli che ancora non l’hanno introdotta. Tra questi ultimi rientra anche l’Italia.

Da qualche mese, non a caso, si è acceso un dibattito fra le principali forze politiche riguardo all’introduzione del salario minimo. Da un lato, il M5S, seguito dal PD, si è detto favorevole e ha avanzato la proposta di una retribuzione minima di 9 euro lordi l’ora, riprendendo il progetto della senatrice Catalfo del 2018, affondato al tempo dai soci di governo della Lega; dall’altro, la destra si è opposta con decisione, in particolare attraverso le dichiarazioni del ministro Brunetta, il quale ha affermato che l’introduzione di un salario minimo andrebbe a compromettere il consolidato funzionamento delle relazioni industriali.

Nella prima parte di questo approfondimento sulla possibile introduzione del salario minimo – cui ne seguiranno altre due – cercheremo di entrare nel merito della direttiva UE e ne analizzeremo un aspetto particolarmente significativo, ossia l’impatto che questa avrà sulla contrattazione collettiva. Innanzitutto, è fondamentale osservare che il testo al voto al parlamento europeo non impone agli Stati membri di fissare un minimo salariale. La direttiva, infatti, prevede che, laddove sia già presente una normativa sul salario minimo, questo debba assestarsi sui parametri Ocse riconosciuti a livello internazionale, ovvero almeno al 60% del salario mediano lordo nazionale e almeno al 50% del salario medio lordo nazionale. Il testo prevede, inoltre, che i governi e le parti sociali aggiornino periodicamente il valore di suddetta quota: ogni due anni per i paesi con salario minimo fisso e ogni quattro per quelli con salario legato al costo della vita.

L’approvazione della direttiva da parte dell’Europarlamento, dunque, non significa che essa debba per forza essere recepita dall’Italia. Tuttavia, anche se il salario minimo non dovesse essere introdotto, questo provvedimento avrà comunque delle importanti conseguenze sul mercato del lavoro nostrano. Il testo, infatti, prevede – stavolta in maniera vincolante – che i tabellari minimi dei contratti nazionali non scendano sotto una certa soglia di “dignità” (ricordiamo che con “minimo tabellare” si intende semplicemente il compenso minimo spettante al lavoratore dipendente in base al contratto collettivo di categoria applicabile e al livello o qualifica di inquadramento del dipendente). Non solo: si istituisce anche l’obbligo di raggiungere almeno l’80% dei contratti di lavoro con la contrattazione collettiva nazionale.

Al momento, i minimi tabellari dei principali contratti nazionali in Italia si aggirano attorno alla soglia di 8/9 euro lordi l’ora, che è anche la somma proposta dai M5S per il salario minimo. Nella prossima parte, in cui discuteremo dell’impatto del salario minimo sulla lotta all’inflazione, vedremo come si debba avere contezza della distinzione tra salario orario mensile e salario medio su base annua per valutare l’efficacia di questi provvedimenti. Per il momento, basti sapere che, secondo l’Inps, ben tre milioni e mezzo di persone, ovvero circa il 25% degli occupati, dispongono di un contratto di lavoro con un salario al di sotto di questa soglia minima.

L’aspetto importante su cui qui vogliamo focalizzarci in questa sede è la soglia prescritta dell’80% di rappresentatività della contrattazione collettiva. Al momento, in Italia i contratti collettivi superano effettivamente questa soglia, ma solo grazie a un’enorme quantità di contratti scaduti e contratti cosiddetti “pirata”. Al 31 dicembre 2021, il 62% dei contratti collettivi depositati al Consiglio nazionale per l’economia e il lavoro risultava scaduto, con quasi un quarto in attesa di rinnovo da più di 5 anni. Questi significa che fra i 7 e gli 8 milioni di lavoratori italiani sono in attesa di un rinnovo di contratto.

I contratti pirata o “di nicchia”, invece, sono quei contratti siglati da associazioni di categoria non riconosciute dal Cnel. Anche in questo caso, il loro peso nel totale dei contratti depositati non è affatto indifferente. Su un totale di 888 contratti censiti, solo 250-300 sono firmati da associazioni rappresentative (Confindustria, Confcommercio, associazioni dell’artigianato e sindacati confederali), mentre circa 500 sono quelli appunto “pirata”. Lo schema che proponiamo di seguito illustra alcuni di questi contratti.

Fonte: Corriere.it

Questo tipo di contratti è drasticamente in aumento e, come si può notare dallo schema appena proposto, coinvolge categorie molto specializzate e poco tutelate. In molti di questi contratti ritroviamo gli stessi minimi tabellari di quelli “regolari”, a scapito però di voci come malattia, straordinari, notturni, festivi e versamenti agli enti bilaterali, con corrispondente taglio dei servizi da essi garantiti. Non ci vuole molto a capire, quindi, che la somma in busta paga a fine mese è considerevolmente più bassa.

Sicuramente, eliminare questi contratti ed estendere a queste categorie le tutele dei contratti regolari migliorerebbe notevolmente la condizione di molti lavoratori che al momento sono sottopagati. Questa, del resto, è la direzione verso cui spingono i maggiori sindacati, i quali, fra l’altro, vedrebbero notevolmente ampliata la propria rappresentatività. Le centrali confederali hanno, quindi, colto la palla al balzo e sono tornate a insistere affinché il Testo Unico sulla rappresentanza – firmato il 10 gennaio 2014 da CGIL, CISL, UIL e Confindustria, che, lo ricordiamo, stabilisce dei parametri di misurazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria e dell’efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria ed aziendale – diventi legge. Questo permetterebbe astrattamente di allargare l’organizzazione sindacale in bacini dove non è presente o quasi, ma al costo di farlo secondo le norme del TUR, che peggiora una serie di norme anti-democratiche in materia di organizzazione sindacale, tagliando fuori i sindacati non “firmatutto” e quelli che non raggiungano una certa quota di “rappresentatività” nazionale, anche per partecipare alle elezioni RSU di un singolo posto di lavoro.

L’approvazione della direttiva europea ha, inoltre, portato i sindacati italiani a premere per la chiusura della stagione dei rinnovi contrattuali. Anche qui vale la pena chiedersi quali siano i vantaggi che portano le maggiori organizzazioni dei lavoratori a prendere questa posizione, per quanto le loro motivazioni in ambito di rinnovi possano sembrare scontate. Come sappiamo, i ritardi nei rinnovi molto spesso sono dovuti a resistenze da parte padronale nell’introdurre gli aumenti richiesti, oppure alla scarsità di risorse finanziare messe a disposizione dal governo. Questo è importante perché, negli ultimi anni, i sindacati hanno impostato la partita della contrattazione collettiva sul fronte degli aumenti salariali, per quanto limitati e insufficienti. Una chiusura dei rinnovi sull’ondata di una direttiva sul salario minimo, con annesso rialzo dei tabellari minimi, quindi, è sicuramente nei loro interessi. È risaputo, d’altronde, che il tempo sta dalla parte di chi parte avvantaggiato e, in una fase in cui il manico del coltello sta saldamente in mano datoriale, il rinnovo immediato significa, per i sindacati, non dover continuare a fare concessioni.

Viene meno anche la necessità di mobilitare la propria base, dato che, in una contrattazione molto prolungata e sofferta, la mobilitazione può facilmente diventare fattore destabilizzante, se non una vera e propria sfida nei confronti della leadership. I sindacati, quindi, intravedono la possibilità di concludere una stagione contrattuale portando a casa il solito simbolico aumento salariale e in più risparmiandosi figuracce di fronte ai propri iscritti in un momento di palese difficoltà. Questo non dovrebbe stupire: sono ormai sempre più i casi in cui la grande burocrazia sindacale ostacola o, per lo meno, evita la via della lotta per salvaguardare la propria posizione di parte sociale a cui è permesso di sedersi al tavolo delle trattative.

Un’ultima considerazione sugli effetti che la normativa europea sul salario minimo avrà sulla contrattazione collettiva riguarda il caso della Svezia e della Danimarca. Nei due paesi nordici, infatti, i sindacati si sono fortemente opposti all’introduzione del salario minimo, perché convinti che esso indebolirà la contrattazione collettiva. È veramente così? Se lo fosse, non si spiega perché, in altri paesi come l’Italia, i sindacati invece caldeggino l’approvazione di questa misura. La risposta risiede nei rapporti di forza esistenti fra le parti sociali. Aris Accornero, nel suo libro La parabola del sindacato, ha osservato che, in Italia, i sindacati hanno cominciato a premere per una normazione di tipo legislativo del mondo del lavoro a partire dagli ‘80, ovvero nella fase calante di popolarità del sindacato, dopo l’exploit del decennio precedente. La tendenza generale che si può estrapolare da questa lettura è che, nei paesi in cui ci sono alti tassi di sindacalizzazione e i sindacati godono di forte legittimità politico-istituzionale, si preferisce la concertazione, proprio perché i sindacati hanno maggiore possibilità di strappare accordi favorevoli. Nei paesi, invece, in cui i sindacati sono in declino – ed è questo il caso dell’Italia a partire dagli anni ’80 – l’intervento del legislatore è ben accolto, al fine di sopperire alla propria intrinseca debolezza e di evitare che la controparte dilaghi su tutti i fronti. Danimarca e Svezia sono paesi in cui i sindacati preferiscono far valere il proprio peso politico e sociale sul tavolo delle trattative e, in questo senso, il salario minimo diventerebbe effettivamente un freno che la legge impone a questa loro capacità. Lo stesso valeva per i sindacati italiani negli anni 60’ e 70’, quando la spinta delle lotte nelle fabbriche e i tassi di sindacalizzazione elevati davano alle organizzazioni dei lavoratori un potere negoziale che oggi rimane solo un ricordo. Tuttavia, in questa fase di generale arretramento da parte del movimento operaio e delle sue organizzazioni, lo strumento legislativo appare come l’unico mezzo disponibile per conservare i diritti e le tutele delle stagioni precedenti. La questione ha un notevole peso politico, in quanto coinvolge l’assetto “storico” di integrazione nello “Stato integrale” dei grandi sindacati nel secolo scorso, e la priorità strategica di mantenere il consenso di una “aristocrazia operaia” allargata, non soltanto con l’egemonia ideologico-culturale, ma con una base di vantaggi materiali ben tangibili. Ma per fare questo, ripetiamo, ci vogliono certi rapporti di forza tra le organizzazioni della classe lavoratrice e la classe dominante e lo Stato, oltre che la volontà da parte di questi ultimi di investire una parte dei propri profitti in questa relazione “virtuosa” all’insegna della pace sociale.

La ricezione da parte dei sindacati di questa normativa sul salario minimo ci può dire molto sul loro stato di salute e sulla sicurezza con cui questi stanno affrontando la crisi attuale. Per il momento, chi fosse alla ricerca dell’iniziativa e della conflittualità della classe operaia non dovrà aspettarsi grandi stimoli da parte della burocrazia sindacale confederale.

Nelle prossime parti di questa riflessione, cercheremo di capire se il salario minimo può effettivamente proteggere i lavoratori dall’inflazione galoppante e quali possono essere le risposte da parte padronale in questo frangente. Consapevoli di quanto importante sia salvare larghi settori – precarizzati e impoveriti – della classe operaia dalla disgregazione totale, dobbiamo comunque prepararci a lottare affinché la misura del salario minimo, qualora dovesse venire applicata “dall’alto” tramite puri negoziati parlamentari, non diventi l’ennesimo pacificatore sociale, ma un’arma da utilizzare contro il nemico di classe.

Leggi qui la seconda parte: I problemi dell’inflazione e del lavoro precario

Vive in Veneto. Lavora come precario nel mondo della scuola.