Il governo Meloni ha annunciato di voler rimuovere completamente il RdC per l’anno 2024. Di seguito, esaminiamo le conseguenze sociali ed economiche che questa decisione potrebbe avere. Vedremo poi come sia necessario per i movimenti sociali di oggi elaborare una posizione forte sul RdC in chiave anti-governativa e anti-capitalista, per legare le rivendicazioni sul reddito con una serie di obiettivi che uniscano veramente la classe lavoratrice, invece di dividerla.

Nella tanto attesa manovra finanziaria del nuovo governo sono state inserite, come ci si aspettava in molti, delle misure per il “superamento” del Reddito di Cittadinanza. A partire dal 2023, i beneficiari perderanno accesso al RdC anche dopo il primo rifiuto di una proposta di lavoro (prima lo si perdeva al secondo rifiuto) e, più in generale, la misura previdenziale subirà dei tagli considerevoli: circa 800mila persone non potranno più accedervi, questa l’ipotesi di partenza, a partire dal settembre dell’anno prossimo. Questo dovrebbe poi portare, nel 2024, alla completa abolizione del RdC.

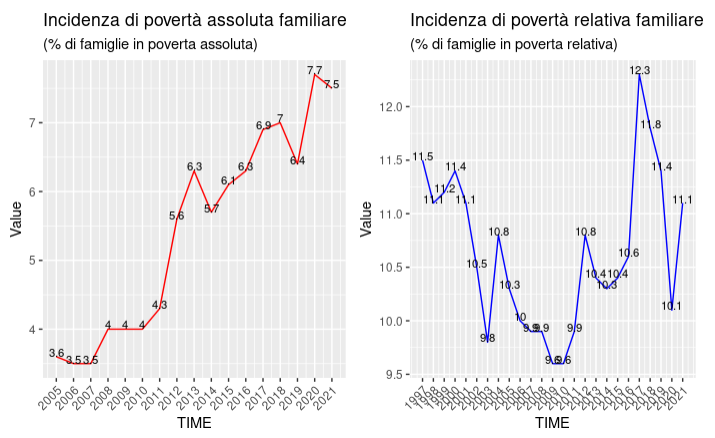

Ad oggi, circa 1,04 milioni di persone percepiscono il RdC: l’INPS stima che nel 2022 le persone “coinvolte”, cioè i “congiunti” che hanno beneficiato almeno per un mese del reddito dei percettori di RdC, siano quasi 3 milioni e mezzo; il numero degli attuali “coinvolti” si avvicina realisticamente ai due milioni e mezzo di persone. Il reddito medio erogato è stato di 582 euro. Com’è noto, la misura è stata concepita del governo Conte I e istituita con il DL n. 4 del 28 gennaio 2019. Il sussidio fu introdotto per contenere il fenomeno dilagante della povertà assoluta. Nel corso di questi quasi quattro anni di vita, la platea di beneficiari è cresciuta piuttosto stabilmente – con maggiore diffusione nel Sud d’Italia – nonostante i vari cambi di governo. Tuttavia, ad oggi, i risultati sono alquanto discutibili: innanzitutto, si stima che tra il 46 e il 56% dei poveri in Italia rimanga escluso da questa misura; oltre a questo, i dati mostrano come il RdC abbia influito positivamente sul tasso di povertà relativa delle famiglie, ma non sia riuscito a incidere sul tasso di povertà assoluta che, invece, continua a mostrare tendenza crescente.

Andamento della povertà familiare assoluta e relativa in Italia

Questa inefficacia è dovuta a dei limiti intrinseci nel modo in cui è stato concepito e attuato il sussidio in questione, limiti che ora cercheremo di esporre sinteticamente. Per prima cosa, il “reddito di cittadinanza” non è un reddito di cittadinanza in senso proprio, in quanto:

- non è universale (viene versato solo a disoccupati, inoccupati o lavoratori che hanno una situazione economica ISEE inferiore a una certa soglia)

- non è incondizionato (ci sono una serie di obblighi, quali iscriversi a un centro dell’impiego, eventualmente svolgere senza “ulteriore” compenso lavori di pubblica utilità, eventualmente accettare proposte di lavoro ritenute “congrue” da terzi dopo un tot di rifiuti, etc.)

- non è elargito su base individuale (subisce variazioni in riferimento al proprio status familiare, e non può essere richiesto/erogato a ogni singolo individuo facente parte di un nucleo familiare, ma solo a un individuo rappresentante ciascun nucleo familiare).

- non è automatico (viene erogato solo in presenza di idonea domanda, accompagnata da altri documenti/certificazioni altrimenti non obbligatori per il cittadino – esempio: ISEE).

- non è liberamente spendibile: non può essere usato per acquisti online e in alcuni negozi, e al massimo si possono prelevare 100 euro al mese, che salgono all’aumentare del numero di persone del nucleo. L’importo mensile non speso viene poi in parte sottratto il mese successivo.

Ci si accorgerà come una tale serie di limitazioni escluda già di per sé le una massa importante di persone povere, come, ad esempio, i giovani che sono ancora all’interno di un nucleo famigliare, ma solo perché non possono costruirsi la propria indipendenza economica. A questo dato, si collega, fra l’altro, tutta una serie di implicazioni in termini di denatalità e disagio psichico che abbiamo già in parte affrontato in un recente intervento su questo giornale.

Possiamo dire, quindi, senza mezzi termini, che i motivi per cui ci si accanisce contro il RdC sono, quasi sempre, quelli sbagliati. Lo si è visto con la feroce campagna che la piccola borghesia sta lanciando da mesi contro il sussidio grazie anche all’ausilio dei media nazionali e al beneplacito di Confindustria. Quest’ultima (rappresentante delle medio-grandi imprese del nord) non ha un interesse diretto a demolire la misura, ma è ben contenta di scatenare bottegai, baristi, balneari e grassatori contro i disoccupati per rafforzare l’ideologia ‘lavorista’ per cui sarebbero questi ultimi – i ‘nullafacenti’ e non i padroni e il capitalismo – il vero nemico. Tale campagna è stata raccolta dalla destra guidata da Meloni in periodo elettorale e ora sta attivamente informando le misure del governo.

Per tutta la scorsa estate, giornali e televisioni hanno diligentemente dato voce alla litania di ristoratori ed esercenti sulle difficoltà a trovare personale. La causa del fenomeno è stata identificata nel RdC e non, invece, nelle pessime condizioni salariali e lavorative che contraddistinguono questi settori. Il semplice fatto che il RdC sia stato scelto come capro espiatorio è rivelatore: il sussidio ha messo moltissime persone nelle condizioni di rifiutare il ricatto della scadente offerta di lavoro proveniente da queste attività, le stesse che notoriamente ricorrono più spesso a lavoro nero, discontinuo, stagionale, voucher e ritmi dilatati e massacranti. La narrazione dei “furbetti” disposti a lavorare in nero pur di non perdere il RdC non può, quindi, che essere un mito: certo i casi ci sono stati, ma il loro peso statistico è trascurabile. I media compiacenti con padroni e padroncini hanno fatto di tutto per gonfiare questi casi isolati, sedimentando nell’opinione pubblica l’idea che fossero la norma.

In realtà, uno studio dell’Istituto regionale per la programmazione economica (Irep) della Toscana, un ente pubblico di attività di ricerca in ambito economico, sociale e territoriale, ha dimostrato che il reddito di cittadinanza non sembra aver diminuito la partecipazione al mercato del lavoro, calcolata con il numero di giorni lavorati. Nei primi mesi successivi all’introduzione della misura, c’è stata una leggera riduzione dei giorni lavorati, ma dopo il rodaggio iniziale, l’effetto sull’occupazione è diventato positivo, seppure molto limitato, con un +3% di giorni lavorati (ossia circa mezza giornata lavorativa). «Gli effetti di disincentivo dal lavoro, se ci sono, sono molto limitati, soprattutto in determinate fasce della popolazione, ma poco rilevanti da un punto di vista quantitativo».

Oltre a questo, si consideri anche il fatto che il 20% dei percettori RdC risultano regolarmente impiegati nella forza lavoro nazionale. Potrà sembrare una porzione piccola, ma se si tiene in considerazione il fatto che il 66% dei percettori sono considerati inabili al lavoro, la quantità di occupati risulta essere più che consistente. Sono cioè lavoratori in povertà assoluta, working poors come si dice nei paesi anglosassoni.

Detto questo, non sono visibili nemmeno molti effetti significativamente positivi. Oltre all’enorme quantità di poveri che ne viene esclusa, va presa anche in considerazione la dinamica occupazionale del paese che non è stata minimamente influenzata dal RdC. Allo stesso modo, è difficile che i salari si alzino per effetto di un sussidio i cui importi rimangono così bassi.

Ma il problema principale di questa misura (oltre alle numerosissime condizionalità di applicazione) rimane, a nostro parere, il suo metodo di finanziamento. Il RdC di cittadinanza, infatti, è finanziato sostanzialmente dai lavoratori, visto che essi rappresentano i principali contribuenti, mentre veniamo da oltre un trentennio di controriforme volte a ridurre la pressione fiscale sui profitti e i grandi capitali. Sembra assurdo che una misura ideata per aiutare i cittadini in più grave difficoltà debba essere finanziata… dai contributi della massa dei cittadini stessi! E non, come sarebbe invece logico, da chi invece dispone di maggiori risorse. Per funzionare veramente e – soprattutto – per non creare ulteriori divisioni interne alla classe lavoratrice e ai ceti popolari, il RdC dovrebbe essere finanziato andando ad attingere dai grandi capitali, quindi venendo accompagnato da una riforma fiscale come una patrimoniale fortemente progressiva. Del resto, il RdC pesa sulla collettività non solo dal punto di vista economico-finanziario, ma anche politico e sociale, in barba a quei settori della sinistra radicale che guardano a Conte come una possibile alternativa progressista e sbandierano il RdC come una grande conquista dei lavoratori. Si pensi a Simone Fana, prima membro della redazione di Jacobin e ora apologeta senza vergogna dell’avvocato di Monterotondo, la cui firma è non solo sul reddito, ma anche sui decreti sicurezza targati Salvini.

Per questo motivo, è necessario sottolineare come il RdC sia una misura calata dall’alto che alla meglio ha favorito il clima di generale passività della classe sul terreno della mobilitazione e alla peggio ha dirottato il malcontento proveniente dal basso.

Esso è, infatti, servito a mettere un cuneo politico tra occupati e disoccupati, tra Nord e Sud, complice anche l’incapacità del movimento operaio – e in primis delle burocrazie dei grandi sindacati – di favorire una mobilitazione su posizioni più avanzate. Si sono così alimentate anche le divisioni di genere (il percettore “medio” è una donna relativamente giovane del sud Italia) e si è incanalata la rabbia della classe media – composizione sociale in permanente crisi dal 2008 e particolarmente colpita dalla pandemia – contro gli strati meno abbienti, risparmiando qualsiasi tipo di inconveniente ai capitalisti dell’alta borghesia.

Da questo punto di vista, la mossa dell’allora governo gialloverde si è rivelata assolutamente efficace e forse è per questo motivo che finora i governi Conte II e Draghi si sono ben guardati dal rimuoverla. La rabbia sociale non è esplosa e, ad oggi, anche dopo una gestione pandemica criminale e una crisi energetica senza precedenti, il panorama politico e sociale sembra essere denotato da una generale passività. Nemmeno l’intenzione espressa dal governo Meloni di voler rimuovere un sussidio da cui dipendono interamente milioni di persone sembra aver particolarmente scosso la situazione. Almeno per il momento.

Le ultime mobilitazioni di piazza delle forze anti-governo e della sinistra radicale, in particolare le giornate del 22 ottobre a Bologna, del 5 novembre a Napoli e del 3 dicembre a Roma sulla scia dello sciopero dei sindacati di base, si sono concentrate maggiormente sulla questione carovita, mettendo in secondo piano la difesa del RdC. Questo colpisce particolarmente se si pensa alla piazza del 5 novembre, animata non solo dagli operai di Gkn, ma in gran parte anche dal movimento disoccupati 7 novembre, un gruppo in cui la questione RdC dovrebbe essere molto sentita, vista la provenienza e la condizione economica. Per quanto riguarda il 22 ottobre, c’è da dire che all’epoca le intenzioni del governo non erano ancora del tutto chiare; diverso, invece, è il caso dello sciopero del 3 dicembre, tenutosi proprio a seguito dell’approvazione della bozza di legge di bilancio da parte del governo.

Difendere il RdC oggi rivendicando il reddito ai disoccupati e la redistribuzione del lavoro

A nostro parere, in questa fase la difesa del RdC è una posizione imprescindibile se si vuole costruire una forte opposizione della classe lavoratrice contro il governo Meloni, – pur senza nessuna illusione sulla misura. Come abbiamo evidenziato nel nostro editoriale in preparazione allo sciopero dei sindacati di base, il movimento deve assumersi la responsabilità di prendere in carico non una o due, ma tutte le rivendicazioni che stanno nascendo in seno agli strati popolari. Questo significa organizzare anche i disoccupati, i NEET, le persone costrette a cedere al ricatto del lavoro nero e tutti quelli lasciati ai margini o al di fuori del mondo del lavoro. Sono loro il bersaglio dell’attacco frontale del governo. Sono loro quelli che subiranno gli effetti di queste manovre sulla propria pelle.

Detto questo, riteniamo un errore arroccarsi nella difesa del RdC in quanto tale. I pesanti limiti di questo sussidio che abbiamo evidenziato sopra rimangono, e rimane la matrice fortemente discriminatoria della sua applicazione. Tuttavia, nel breve termine, la difesa del RdC contro il progetto di eliminarlo è una battaglia difensiva centrale per la classe lavoratrice nel suo insieme, soprattutto perché apre la possibilità di coinvolgere nell’opposizione al governo strati sociali emarginati e disorganizzati.

La difesa del RdC deve essere sfruttata come una rampa di lancio, una posizione tattica per accumulare forze, estendere il fronte di lotta per poi potrà rilanciare il conflitto di classe in Italia e alzare la posta in palio. Questo non però in una logica del “primo passo” tipica della sinistra radicale rispetto ad altre questioni come il salario minimo (di cui abbiamo discusso qui): se infatti la difesa della misura non è accompagnata da un ragionamento attorno a parole d’ordine unificanti per la classe operaia, non sarà possibile frenare le narrazioni che alimentano le divisioni interne.

La risposta agli attacchi al reddito va quindi articolata attorno a una rivendicazione che miri a superarlo nel senso di un reddito di disoccupazione senza tutti i vincoli posti dalla misura grillina e pagato dalla fiscalità generale tramite una forte tassazione progressiva sui patrimoni e i profitti. Per rafforzare l’unità della classe lavoratrice, questa parola d’ordine va accompagnata da una proposta di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, con un salario minimo intercategoriale garantito a 1500 euro netti. Riducendo la settimana lavorativa media a 30 ore si potrebbero creare immediatamente 750mila nuovi posti di lavoro, come ammette addirittura il parlamentare del PD Lepri… Salvo poi precisare che la riduzione di orario dovrebbe avvenire tramite una generalizzazione del part-rime volontario e quindi anche abbassando i salari “per evitare di perdere in competitività”. L’onorevole fa però finta di dimenticare che da oltre un decennio i salari stagnano e la produttività continua invece ad aumentare, insieme ai profitti dei padroni. La contraddizione non è quindi tra disoccupati e occupati, ma tra lavoratori e capitalisti.

Marco De Leone

Vive in Veneto. Lavora come precario nel mondo della scuola.