Nell’ultimo decennio, il movimento operaio è tornato ad essere protagonista di numerose mobilitazioni in svariati paesi. In Italia, invece, questa fase è stata segnata perlopiù da una forte passività. Questa peculiarità italiana non può essere compresa senza un’analisi del fenomeno di burocratizzazione e statalizzazione dei sindacati di massa. In questo articolo, cercheremo di evidenziare l’importanza che l’analisi del ruolo sociale dei sindacati svolge all’interno del dibattito relativo alla costruzione di una forza di classe e anti-capitalista in Italia. In particolare, il caso della vertenza GKN impone una riflessione su come intervenire nel movimento operaio per evitare che le punte di lotta più avanzate rimangano isolate dal resto della classe lavoratrice. Partiremo, quindi, dallo stato attuale del dibattito attorno ai sindacati nella sinistra radicale italiana: è necessario fare intervento nei sindacati di massa? Se sì, in che modo? Successivamente forniremo le coordinate per prendere una posizione in merito, anche interrogando il pensiero di Trotsky e Gramsci. Forniremo poi una ricostruzione storica ed empirica del processo di burocratizzazione e statalizzazione dei sindacati in Italia, insieme ai suoi risvolti politici. Questa riflessione ci condurrà, infine, a sostenere l’esigenza di costruire una forza rivoluzionaria di avanguardia in una dialettica costante con le organizzazioni di massa, evitando derive spontaneiste, settarie o attendiste.

Negli ultimi mesi, l’inflazione oltre l’8% ha portato a ondate di scioperi in paesi chiave, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, in un contesto più generale di recrudescenza delle tensioni geopolitiche e della crisi economica e sociale. L’ultimo decennio post-crisi 2008 è stato in realtà caratterizzato da una ripresa del protagonismo della classe lavoratrice sul terreno del conflitto sociale, non solo in paesi periferici come quelli del Nord Africa dopo il 2011, ma anche nel centro capitalista: si pensi ai grandi scioperi contro le leggi sul lavoro, l’aumento delle tasse sul carburante e la riforma delle pensioni tra il 2016 e il 2020 in Francia. In questo quadro, l’Italia risalta come un’importante eccezione, sebbene non siano mancati processi più circoscritti, come le importanti lotte nella logistica dirette dai sindacati di base (in primis il SI Cobas), la fiammata dei lavoratori metalmeccanici del nord contro il lockdown selettivo del marzo 2020, e la vertenza GKN.

Su questa rivista, abbiamo già avuto modo di mostrare come le letture che vedono la relativa passività dei lavoratori italiani come il prodotto della loro definitiva atomizzazione e perdita di centralità nel panorama sociale siano insoddisfacenti. Le cause di tale passività relativa vanno, a nostro parere, ricercate altrove. Ad esempio, non si può indagare a fondo questo fenomeno senza prendere in considerazione l’immobilismo assoluto dimostrato dai principali sindacati in Italia. CGIL, CISL e UIL si presentano come enormi apparati di funzionari sempre più impegnati in compiti amministrativi, mentre la loro funzione di rappresentanza si concentra sempre di più nella partecipazione ai tavoli di trattativa, escludendo però qualsiasi tentativo di costruire mobilitazioni efficaci. Cionondimeno, diversamente dai sindacati di altri paesi, i “confederali” organizzano ancora una fetta molto importante – benché declinante – di lavoratori salariati.

Di fronte a questa realtà è necessario chiedersi: quale orientamento tenere nei confronti dei principali sindacati nell’ottica di una strategia anti-capitalista? Domanda che a sua volta rimanda al problema di comprendere le radici del processo di irrigidimento delle strutture sindacali, quindi della sua estensione e dei suoi eventuali limiti.

A tal proposito esistono almeno tre posizioni all’interno dell’estrema sinistra in Italia. La prima, spontaneista e tipica dei settori anarchici\autonomi, vede la burocratizzazione come un portato inevitabile dell’organizzazione sindacale in quanto tale e rigetta l’esigenza di qualsiasi inquadramento della classe operaia, se non in collettivi e\o gruppi informali. Una seconda posizione riconosce invece il contributo dei sindacati nel dare coesione a una classe lavoratrice altrimenti frammentata, e sostiene che tramite forme di opposizione interna sia possibile favorire uno spostamento a sinistra delle strutture. A sua volta, questa posizione ha due varianti. La prima consiste nel concentrare le proprie energie per conquistare posizioni negli organismi dirigenti da cui poi denunciare la passività dei vertici e rivendicare un sindacato di classe (come fatto, ad esempio, da settori di Potere al Popolo e Sinistra Anti-capitalista, di cui fa parte Eliana Como, portavoce dell’area “Riconquistiamo Tutto”); strategia che nel caso di alcuni gruppi come SCR (Sinistra Classe Rivoluzione) e il PCL (Partito Comunista dei Lavoratori) è accompagnata anche dalla proposta di posizioni anti-capitaliste, per lo meno nei comitati centrali e nei direttivi. La seconda variante è quella che caratterizza alcuni settori combattivi della sinistra CGIL, come il Collettivo GKN, per i quali, più che criticare verbalmente la burocrazia nei luoghi in cui essa si riunisce, è importante formare organizzazioni di lavoratori indipendenti dalle grandi strutture sindacali e in grado di favorire la massima partecipazione anche da parte dei non iscritti, senza però assumere un atteggiamento di aperta opposizione alle organizzazioni di massa in quanto tali.

L’ultima posizione è quella tipica del sindacalismo di base, per cui i sindacati confederali non sarebbero più nella sostanza organizzazioni della classe lavoratrice, ma solo strutture burocratiche che funzionano direttamente come organi dello Stato borghese e di conseguenza inservibili sul terreno della lotta di classe. A dimostrazione di questo fatto, si adducono il calo costante degli iscritti e la sostanziale trasformazione di CGIL, CISL e UIL in agenzie di servizi. L’unica alternativa dal punto di vista dei lavoratori è dunque quella di costruire e rafforzare strutture sindacali non compromesse e veramente combattive. A sua volta, questo punto di vista si differenzia nell’atteggiamento più sindacalista in senso stretto dell’USB, per cui si tratta semplicemente di radicalizzare la lotta economica (rivendicando l’azione della CGIL dell’immediato secondo Dopoguerra sotto la guida di Giuseppe Di Vittorio, dirigente del PCI), e in quello sindacalista-rivoluzionario, per così dire, dei SI Cobas, per cui associare la propaganda anti-capitalista alla prassi sindacale garantirebbe l’organizzazione da degenerazioni opportuniste.

Capitalismo, lavoratori salariati e radici sociali della burocrazia

Per prendere posizione all’interno di questo dibattito è innanzitutto necessario analizzare in maniera particolareggiata il fenomeno della burocratizzazione dei sindacati, partendo dal ruolo specifico che queste organizzazioni svolgono all’interno della società capitalistica. I sindacati, infatti, sono un prodotto della contraddizione fondamentale che definisce la classe lavoratrice nel sistema economico e sociale vigente: da un lato subordinata al monopolio dei mezzi di produzione detenuto dai capitalisti e lacerata da una forte competizione interna, dall’altro ricomposta grazie alla crescente socializzazione della produzione, inerente allo sviluppo capitalistico stesso (Marx, 1971). Sin dalle loro origini, i sindacati esprimono dunque sul terreno associativo ed economico la forza della classe, attraverso la quale i lavoratori possono contrattare collettivamente (e non come individui) il prezzo della forza-lavoro. Questa dinamica funge da contrappeso al potere del capitale sul lavoro, ma, in un certo senso, contribuisce anche a riprodurlo, definendo la forma economica basilare dell’equilibrio capitalista. Di conseguenza, l’esistenza delle organizzazioni sindacali non fa scomparire la contraddizione tra l’esistenza sociale della classe operaia e quella dei proletari in quanto gruppo subordinato e disgregato. Al contrario, più i proletari vengono espropriati dal controllo dei mezzi di produzione, meno potere contrattuale hanno come singoli ‘operai di mestiere’ e maggiore è l’esigenza di organizzazioni economiche sul terreno di classe.

Vi è poi un altro aspetto da considerare quando si parla di genesi e funzione sociale dei sindacati. Da un lato, l’avanzamento tecnologico segna una crescente socializzazione della produzione e l’aumento della conoscenza sociale (scientifica, tecnica, giuridica ecc.); dall’altro esso parcellizza il lavoratore collettivo in funzioni sempre più semplici e specializzate, mentre porta all’estremo la divisione tra lavoro ‘mentale’ e ‘manuale’ (o per essere più precisi tra lavoro esecutivo e direttivo; Bravermann, 1980). Pertanto, nonostante la tendenza storica all’aumento delle conoscenze generiche dei lavoratori, lo sviluppo capitalistico perpetua e in un certo senso amplifica il sottosviluppo scientifico e culturale a cui sono costretti i singoli salariati. Così, affinché la classe lavoratrice possa esistere sul piano organizzativo, permane la necessità di uno strato sociale separato dalla classe stessa per assolvere una funzione ‘intellettuale’ (Mandel, 1979: 2-3).

Di conseguenza, nascono apparati di funzionari a tempo pieno ai vertici delle organizzazioni sindacali; questo distacco da parte di un gruppo di sindacalisti di professione dalla comune routine lavorativa è necessario ai fini della conservazione delle organizzazioni sindacali, ma presenta naturalmente diverse criticità. Ad esempio, i funzionari trattano con i datori di lavoro a nome degli iscritti in virtù di un meccanismo di rappresentanza o di delega che conferisce loro un certo grado di autonomia decisionale e politica. La cooptazione dei lavoratori all’interno dell’apparato burocratico comporta, inoltre, notevoli vantaggi economici, oltre che politici. I funzionari a tempo pieno, infatti, poiché svolgono compiti che richiedono determinati livelli di specializzazione e responsabilità, ricevono paghe in genere maggiori rispetto ai loro rappresentati, mentre hanno condizioni di lavoro molto meno usuranti di quelle imposte dalla disciplina capitalistica (Mandel, 1979).

L’esistenza stessa dei sindacati dipende, dunque, dal lavoro dei suoi funzionari; è però vero anche l’opposto, ossia che l’esistenza dei funzionari è indissolubilmente connessa all’esistenza dei sindacati e, quindi, alla loro particolare funzione nel capitalismo. Ciò ha un’importante conseguenza: lo strato sociale di funzionari, il cui lavoro consiste nella conquista di obiettivi economici immediati, non sviluppa alcun interesse per il conseguimento degli obiettivi rivoluzionari (o comunque tende a perderlo). Come osservava Rosa Luxemburg:

I dirigenti sindacali, che sono continuamente assorbiti dalla quotidiana battaglia economica e che hanno come compito di fare apprezzare alle masse operaie il grande valore di ogni conquista economica per quanto elementare, di ogni aumento salariale o di ogni riduzione di orario, finiscono senza accorgersene col perdere di vista le connessioni più generali e la visione complessiva della situazione (Luxemburg, 2020).

Partendo dunque da una prospettiva che mette al centro il mero miglioramento economico e posto che la dinamica dell’accumulazione capitalistica pone dei limiti obiettivi anche in questo senso, le burocrazie sindacali riformiste finiscono per diventare una stampella dell’equilibrio capitalista. Questo si manifesta soprattutto in contesti in cui la lotta di classe e le dinamiche di crisi e ristrutturazione del capitalismo pongono l’alternativa tra arretramento delle posizioni conquistate e salti di qualità politici in senso rivoluzionario. Fra l’altro, è proprio in contesti simili di crisi e ristrutturazione che la rinuncia a perseguire obiettivi rivoluzionari molto spesso si estende anche alla rinuncia a perseguire obiettivi minimi. In alcune congiunture, l’andamento dell’accumulazione di capitale lascia così poco spazio di manovra che la burocrazia finisce per considerare come svantaggiosa la stessa lotta economica quotidiana. Il meccanismo della delega viene perciò usato per frenare, o controllare, la mobilitazione della classe operaia: quante volte, per capirci meglio, i lavoratori si sentono dire dai burocrati che gli scioperi possono favorire le delocalizzazioni, o che occupare la fabbrica durante una crisi aziendale rischia di scoraggiare l’arrivo di un compratore?

Tale atteggiamento è suggellato dagli aspetti sociologici già richiamati: separati nell’attività quotidiana e per stile di vita dai lavoratori che rappresentano, e focalizzati su una prassi che mette al centro la negoziazione, i burocrati si preoccupano esclusivamente di mantenere un’immagine equilibrata e diplomatica, al fine di essere riconosciuti come interlocutori dalla controparte padronale e dalle autorità. D’altro canto – fatta astrazione di tutta una serie di elementi storici e politici – i lavoratori entrano nel mercato del lavoro come individui e non si iscrivono al sindacato per motivi strettamente ideologici, ma per beneficiare di una tutela collettiva. Essi non hanno quindi un atteggiamento conflittuale a priori, ma lo assumono solo in determinate circostanze. Così, l’approccio accomodante dei burocrati può appoggiarsi non solo su una prassi quotidiana che li separa dalle esigenze reali della base, ma anche sull’atteggiamento ‘normale’ dei settori più arretrati della classe operaia.

Burocratizzazione e statalizzazione dei sindacati: le intuizioni di Trotsky e Gramsci

Fin qui abbiamo analizzato come la burocrazia sindacale emerga dalla particolare funzione del sindacato in rapporto alla classe operaia e al capitalismo. Se però il problema si riducesse alla contraddizione tra una base passiva e i suoi funzionari (la cui esistenza, peraltro, abbiamo detto essere necessaria), allora per uscire dal circolo vizioso basterebbe stimolare l’attività e l’organizzazione dal basso dei lavoratori o esercitare pressioni al fine di smuovere i burocrati a sinistra. Questa impostazione non fa però i conti con la complicazione creata dal rapporto tra sindacato e Stato.

A tal proposito, Trotsky (2018) rileva come lo sviluppo del grande capitale monopolistico esalti la funzione dello Stato nell’organizzazione della produzione e del consumo, portandolo a ricoprire il ruolo di ‘arbitro’ nel conflitto capitale-lavoro. In virtù di questa sua funzione, lo Stato sviluppa un interesse nel favorire l’organizzazione di massa dei lavoratori nell’ottica della pianificazione economica. Questo non significa che lo Stato smetta di essere strumento della borghesia; semplicemente, la funzione arbitrale appena descritta richiede di garantire spazi di partecipazione istituzionale e politica ai leader dei sindacati di massa. In cambio, essi devono garantire la compatibilità delle rivendicazioni e delle mobilitazioni del movimento operaio con i rapporti di proprietà e gli obiettivi di sviluppo economico dello Stato capitalista stesso. In tale quadro, le tendenze alla moderazione e alla restrizione della democrazia interna assumono una sanzione istituzionale, rendendo impossibile l’indipendenza classista dei sindacati nel capitalismo contemporaneo, se non nel contesto di una direzione rivoluzionaria (Trotsky 2018).

Gramsci affronta la stessa tematica in maniera più teorica a partire da un allargamento del concetto di Stato, visto come la somma dialettica di società politica e società civile. Convenzionalmente lo Stato (o società politica) rappresenta la sfera esclusiva della coercizione, del monopolio dell’uso legittimo della violenza, nonché l’autorità giuridica (tramite esercito, polizia e magistratura); la società civile, invece, corrisponde a quell’insieme di organismi – come scuola, università, associazioni religiose, sindacati, partiti, e via discorrendo – ove formalmente gli individui e gli interessi sociali possono svilupparsi e organizzarsi liberamente. A volte si evidenzia come il contributo del rivoluzionario Sardo al marxismo sia stata la scoperta che è principalmente tramite questi apparati che le classi dominanti esercitano una leadership morale e intellettuale sulle classi subordinate, la quale avrebbe ormai sostituito la funzione repressiva dello Stato. In realtà, Gramsci è innovativo quando constata che la distinzione tra società politica e società civile è “metodica, non organica” (Gramsci 2016, Q6 §, Q4 § 38) per cui nel capitalismo contemporaneo esse si compenetrano formando uno “Stato integrale”, il quale partecipa come un tutt’uno all’esercizio dell’egemonia borghese.

Da un lato, la società politica legittima la sua azione coercitiva e amministrativa, in quanto garante dell’uguaglianza formale degli interessi che si esprimono nella società civile (tramite mediazioni come il parlamento, o assetti politici corporativi), oltre a soddisfare bisogni sociali come l’istruzione, la sanità ecc. che nel corso del Novecento sono stati integrati negli apparati statali. Dall’altro lato, le istituzioni volontarie e consensuali della società civile come i partiti e i sindacati possono svolgere un’azione di “polizia politica”, impostando rigide gerarchie interne e concentrandosi su compiti burocratici, piuttosto che sul coinvolgimento diretto dei propri membri (Gramsci 2016, Q13 §27). Questo non significa che società politica e società civile siano la stessa cosa: è la prima, infatti, a definire le forme e gli spazi di autonomia e integrazione della seconda. Di contro, è anche vero che la capacità da parte della società civile di organizzare il consenso rimane la fonte principale di legittimità per le istituzioni statali. Ciò significa che la burocratizzazione di organismi come i sindacati non può essere assoluta, ma deve continuare a poggiarsi su forme di partecipazione attiva dei propri membri, se si vuole che questi continuino ad esercitare il proprio ruolo egemonico (“combinazione della forza e del consenso”; Gramsci 2016, Q1 §48). La partecipazione dal basso, quindi, non può mai essere schiacciata oltre un certo limite insopprimibile.

Lev Trotsky e Antonio Gramsci, teorici marxisti della burocratizzazione dei sindacati e delle sfide dell’egemonia operaia.

In concreto, si può avere prova di quanto appena osservato guardando al ruolo dei delegati sindacali: anche nei sindacati più burocratizzati il rapporto tra dirigenti e diretti rimane mediato da uno strato di quadri intermedi, spesso eletti direttamente dai lavoratori, non occupati come funzionari a tempo pieno e radicati nei posti di lavoro. Sarebbe un errore assimilare queste figure completamente alla burocrazia, anche perché molto spesso sono proprio loro ad evitare che questa si irrigidisca eccessivamente. Come sintetizzano bene gli studiosi inglesi Darlington e Upchurch (2011: 90, traduzione nostra):

i delegati [sono] lo zoccolo duro del sindacato quando si tratta di affrontare le istanze dei lavoratori e […] mantengono una latente abilità di fornire un contrappeso agli ufficiali dei vertici. Per di più, pur ricoprendo spesso lo status di lavoratori full-time, i delegati si differenziano qualitativamente dai funzionari a tempo pieno per quanto riguarda la reattività di fronte alla pressione della base. La loro posizione è elettiva e rispondono direttamente a un collegio di cui condividono i problemi di ogni giorno. La maggior parte dei delegati non effettua spostamenti geografici o di carriera per espletare i propri doveri di rappresentanza.

Questo non significa che i vertici burocratici non possano talvolta perdere il controllo della base; al contrario, i sindacati di massa vivono delle crisi di rappresentanza cicliche, che sorgono quando il contrasto tra la loro compromissione con il potere borghese e gli interessi della classe operaia diventa inconciliabile. Nel complesso, però, ciò non toglie che l’idea per cui la crescente burocratizzazione e statalizzazione equivalga a un completo svuotamento dei sindacati come organizzazioni di classe rimanga semplicistica; al contrario, come abbiamo cercato di dimostrare, questo processo di integrazione nello Stato opera in una dialettica costante e complessa con il ruolo dei sindacati nell’organizzare la forza della classe operaia.

Va inoltre osservato, sulla scia di Trotsky (2018), che, se per un verso la statalizzazione del sindacato provoca un irrigidimento, d’altro canto è pur sempre vero che il monopolio esercitato dai sindacati – su mandato dello Stato – rende ancora più difficile l’organizzazione di vasti settori di lavoratori in strutture alternative; ragion per cui, Trotsky consigliava di cercare dei modi per costruire tendenze rivoluzionarie anche all’interno dei sindacati più corporativi nei regimi autoritari, dove il grado di repressione statale nei confronti delle tendenze sindacali radicali è ancora maggiore che in un quadro liberale. Il compito dei marxisti non è perciò quello di costruire nuovi sindacati ‘veramente’ combattivi, ma organizzare l’avanguardia in partito e dare battaglia all’interno delle strutture di massa per conquistare i più larghi strati di lavoratori a una politica rivoluzionaria.

La (contraddittoria) integrazione dei sindacati di massa in Italia e la spirale di sconfitte e passivizzazione dagli anni ‘70 ad oggi

I punti teorici fin qui sollevati necessitano ora di una conferma empirica se devono servire ad orientare la prassi politica attuale. Proseguiamo quindi in questo paragrafo chiedendoci: in che modo le forme di burocratizzazione e integrazione dei sindacati con lo Stato si sono evolute nell’Italia contemporanea? Come tali forme hanno interagito con la lotta di classe? Infine: è vero che questi processi sono andati di pari passo con il definitivo svuotamento di tali strutture come organizzazioni di massa della classe operaia? Finora abbiamo fatto astrazione da elementi storici determinati, che tuttavia non possiamo più non chiamare in causa: quando parleremo di sindacati, nelle prossime righe, ci riferiremo in primo luogo alla CGIL, in quanto organizzazione che più delle altre ha avuto legami organici con la storia del conflitto di classe in Italia.

Nel corso degli anni ’60 e ’70, sull’onda delle lotte operaie, i principali sindacati italiani riuscirono a raggiungere un elevato livello di integrazione con i partiti politici, puntellando diverse posizioni di potere e occupando numerosi seggi in parlamento tramite propri esponenti nelle liste della DC e del PCI. Con il riflusso del movimento operaio nei decenni successivi si approdò, invece, a un cambio importante di vocazione da parte del sindacato nei confronti dello Stato. Da un’integrazione delle burocrazie come gruppo di interessi all’interno dell’arena pubblica e politica, si passò infatti al rafforzamento delle funzioni statali del sindacato nella società civile, tramite un quadro giuridico volto a definirlo principalmente come soggetto di mercato con un suo specifico “sistema di offerta” (Carreri & Feltrin, 2016). Tale “sistema di offerta” comprendeva assistenza fiscale, erogazione della pensione e della disoccupazione, credito mutualistico e formazione professionale. In sintesi, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, il sindacato è diventato una mediazione sempre più necessaria tra il sistema di welfare statale e il lavoratore [1]. Si è così arrivati nel 1991 all’introduzione dei CAAF (Centri di Assistenza Fiscale) e in seguito alla sanzione giuridica del semi-monopolio di queste agenzie a vantaggio delle associazioni di categoria (1997). Nel 2003 nascono poi gli enti bilaterali, organismi legalmente riconosciuti in cui i sindacati gestiscono insieme alle associazioni padronali fondi assicurativi, corsi di formazione ed erogazione di prestazioni assistenziali.

Tale passaggio è andato di pari passo con un rafforzamento della funzione burocratica del sindacato, a scapito di quella partecipativa e conflittuale. Si è andata perciò affermando negli ultimi decenni una «diffusa presenza di organismi ove nel nome di lavoratori si svolgono funzioni di rappresentanza, di controllo, a volte di gestione, quasi mai di contrattazione, (il che) […] vanifica le resistenze all’istituzionalizzazione» (Accornero, 1992). Dal punto di vista della cronologia storica, questa svolta fu sancita dal convegno di Montesilvano del 1979, dove la Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL si riunì per definire le proprie posizioni politiche in vista delle elezioni. Da questo convegno «si origina l’assetto che ancora oggi connota il sindacalismo confederale. Fu allora che prese avvio un deciso rafforzamento delle strutture confederali a scapito di quelle provinciali e categoriali e concentrando molte funzioni sul livello nazionale. Si trattava di interventi coerenti con l’obiettivo di mettere ordine nella straordinaria crescita del sindacalismo nel decennio precedente e di porre un freno alla dinamica rivendicativa che le confederazioni nazionali affermavano senza riuscire a mettere in pratica. Di qui la centralizzazione delle decisioni, più il rafforzamento dei poteri di controllo e governo del centro (confederale) sulla periferia e sulle categorie» (Accornero, 1992: 90). Con il convegno di Montesilvano, inoltre, il sindacato riconobbe nelle mobilitazioni un fattore destabilizzante. Fu in quel periodo che venne imposto alle opposizioni interne di accettare i termini a cui venivano posti i contratti approvati dalla maggioranza e dalla controparte datoriale. A questo naturalmente si aggiunse la decisa spinta verso la conversione in agenzia di servizi, con «l’integrazione più organica degli enti di patronato nelle politiche del sindacato, specie per quanto riguarda gli aspetti previdenziali e assistenziali» [2].

Ristrutturazione capitalistica e collaborazione di classe: i passaggi politici

Sul piano storico-politico, le svolte di cui abbiamo sin qui parlato trovarono origine nella crisi del modello fordista cominciata negli anni ’70, la quale impose alla classe dominante una riorganizzazione complessiva del modello produttivo e delle relazioni industriali. Nel segno di una ridefinizione dell’equilibrio tra programmazione economica e meccanismi di mercato e nel quadro di una crescente internazionalizzazione del capitale, il peso della fabbrica fordista verticalmente integrata fu relativamente ridotto (Moro 2015). Solo un salto politico rivoluzionario avrebbe permesso al movimento operaio di difendere i rapporti di forza conquistati con l’Autunno Caldo 1969 e gli anni successivi; un’opzione evidentemente non contemplata dalle direzioni dei sindacati e del Partito Comunista Italiano, le quali si apprestavano invece a gestire la ristrutturazione compatibilmente con gli interessi della borghesia, come avrebbe dimostrato nell’autunno 1980 la firma di oltre 20mila licenziamenti in Fiat da parte del segretario CGIL Luciano Lama (licenziamenti selezionati tra i delegati e i lavoratori più politicizzati e combattivi; Polo & Sabattini 2010, Perotti & Milanese 2020). La smobilitazione successiva alla sconfitta del 1980 favorì dunque quel circolo vizioso di ristrutturazione, disgregazione della classe e irrigidimento delle organizzazioni di massa dei lavoratori che avrebbe conosciuto altri passaggi significativi nei primi anni ’90.

Questo decennio (quello in cui la tendenza alla statalizzazione del sindacato nella società civile andò a consolidarsi) non segnò però la perdita di importanza di una forma di integrazione più direttamente politica. In seguito alla crisi monetaria e del sistema politico (con l’inchiesta “Mani pulite”) del 1992, in cambio della possibilità di essere consultati annualmente sulle politiche economiche e sociali, i leader dei sindacati confederali accettarono di assecondare gli aggiustamenti strutturali richiesti dalla borghesia per entrare in Europa (fine della scala mobile, precarizzazione del mercato del lavoro, riforma delle pensioni, privatizzazioni e tagli per ridurre il debito pubblico; Moro 2015). Continuava inoltre il rapporto privilegiato della burocrazia, e in particolare della CGIL, con i partiti di centro-sinistra, distintisi per lo zelo con cui porteranno a compimento le politiche di smantellamento dell’apparato produttivo pubblico e dello stato sociale durante gli anni ’90. Il modello concertativo entrò però in crisi con il governo Berlusconi II in seguito al tentativo di quest’ultimo di abolire l’articolo 18, abortito dopo lo sciopero generale del 2002 (l’ultimo di un certo rilievo organizzato dai sindacati di massa). Il governo Prodi creò l’illusione di un ripristino del sistema precedente, il quale venne infine spazzato via dal governo Berlusconi III.

Nonostante il peso di questo passaggio storico, il mantenimento della pace sociale rimase comunque il perno della strategia delle grandi burocrazie sindacali, CGIL in primis; un’impostazione che avrebbe a breve condotto a nuove sconfitte, come quella della lotta degli operai di Pomigliano contro il piano Marchionne nel 2010 (Circolo PRC FIAT Auto-Avio di Pomigliano 2011). La vertenza aveva oggettivamente un carattere nazionale per via della centralità economica e politica della FIAT in Italia, ma la CGIL non impostò nessuna mobilitazione generale, nemmeno alla luce del tentativo da parte del più importante movimento studentesco da decenni a questa parte – l’Onda, contro la riforma Gelmini – di formare una convergenza con il movimento operaio, in particolare con la FIOM (Assemblea Scienze Politiche 2013). Il sindacato metalmeccanico protagonista a Pomigliano si distinse in effetti per la mancata firma degli accordi con cui la FIAT si sfilava dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). Tuttavia, l’allora segretario Landini non aveva scelta di fronte alle pressioni dal basso, mentre il buon risultato nel referendum del 22 giugno 2010 in cui il 40% dei lavoratori rifiutava la proposta di contratto collettivo aziendale, non venne utilizzato come punto di partenza per alzare il livello dello scontro. Si permise, invece, a Marchionne di relegare nei reparti confino o licenziare i delegati più combattivi. Intanto – anche in rapporto alla mancata fusione tra movimento operaio e studentesco – veniva varata la riforma Gelmini, e centinaia di arresti colpivano le avanguardie del movimento giovanile (Circolo PRC 2011, Assemblea Scienze Politiche 2013).

Landini stringe la mano a Draghi dopo l’assalto di Forza Nuova alla sede CGIL, ottobre 2021.

Con il disorientamento e la demoralizzazione che sono seguiti, la burocrazia CGIL ha avuto gioco facile ad approfondire la sua strategia iper-istituzionalista nell’ultimo decennio. In questo solco, la nuova formula è stata quella dell’unità sindacale con CISL e UIL, non come strumento per l’unità della classe nel conflitto, ma come tentativo di far pesare il numero di iscritti complessivi delle tre confederazioni per tornare a sedere al tavolo con i governi, ormai senza alcuna distinzione di colore, come ha dimostrato l’accondiscendenza di Landini nei confronti del governo Lega-5Stelle. Così, di fronte agli attacchi senza precedenti che la classe dominante ha imbastito contro il movimento operaio nell’ultimo decennio, la risposta delle burocrazie sul piano della mobilitazione è stata irrisoria. Nel 2011, di fronte alla riforma Fornero che allungava l’età pensionabile e approfondiva l’impianto contributivo del sistema previdenziale, veniva chiamato solo uno sciopero di due ore, a fine turno e a legge già approvata alla Camera. Stesso canovaccio con il Jobs Act nel 2014, anche se il valore simbolico dell’articolo 18 obbligava i confederali a una giornata intera di sciopero generale (anche stavolta, dopo che la misura era già stata votata dal primo ramo del parlamento!). Nel 2016, infine, la direzione FIOM di Maurizio Landini – che si preparava a succedere a Susanna Camusso, dopo aver rappresentato l’ala sinistra della CGIL nello scontro con la FIAT e che non aveva firmato il CCNL metalmeccanico capestro del 2012 – tornava a sedersi al tavolo con Federmeccanica senza un’ora di sciopero, accettando l’estensione delle forme di welfare aziendale come unica forma di conquista nella trattativa, rinunciando quasi completamente agli aumenti salariali.

La crescente sproporzione tra burocrati e iscritti: il sindacato come organizzazione di classe si ‘svuota’?

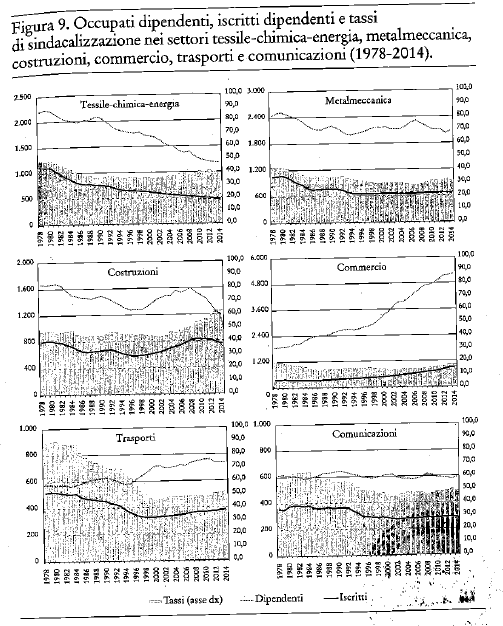

L’approfondimento e la rimodulazione del processo di integrazione dei sindacati di massa in Italia ha segnato un aumento esponenziale degli apparati burocratici. Già nel 1985, Accornero (1992) attestava il numero di funzionari a tempo pieno intorno ai 12mila, con una crescita di 5mila unità rispetto a soli 5 anni prima. Nel 2016, Carrieri e Feltrin (2016) stimavano che le tre sigle confederali avessero un totale di 23500-27500 addetti stipendiati. La sola CGIL impiega quasi la metà di questi funzionari (fra i 12mila e i 14mila), numero proporzionato all’estensione della sua base (5 milioni), la quale è però per metà composta da pensionati. A questi, andrebbero aggiunti migliaia di dipendenti di amministrazioni pubbliche e aziende private che con distacchi a tempo pieno vengono pagati dai datori di lavoro per svolgere attività sindacale. Già nel 1980, la CGIL aveva calcolato che quasi metà del suo apparato politico fosse composto da questi cosiddetti “distaccati dalla produzione” (Accornero, 1992). In generale, i burocrati confederali erano nel 2016 tre volte di più rispetto al 1980 (+300%), mentre la platea degli iscritti è cresciuta solo del 50% nel medesimo lasso di tempo (da 8 milioni a 12 milioni). Come mostrano i grafici che seguono, però, l’aumento di iscritti in termini assoluti è corrisposto a un calo di iscritti in termini relativi rispetto al complesso della forza lavoro nazionale.

Queste informazioni non vanno però lette in maniera unilaterale, come una perdita di rilevanza assoluta delle organizzazioni di classe: se si osservano bene i dati del settore manifatturiero, il calo degli iscritti non si discosta molto dalla riduzione degli operai di fabbrica in senso stretto. Il grosso del calo complessivo è infatti spiegato dalla scarsa sindacalizzazione di settori che hanno conosciuto una particolare espansione a seguito della ristrutturazione cominciata tra la fine degli anni ‘70 e gli anni ‘80 (trasporti, servizi vari ecc.). Se poi si vanno a vedere i tassi di sindacalizzazione per dimensione delle imprese, si vede bene come nelle grandi aziende le cifre rimangono attorno al 40% (mentre nelle medio-piccole al 15%). Più bassi sono infine i tassi di sindacalizzazione tra gli under 35, i quali scontano il più elevato tasso di precarietà rispetto alle generazioni più anziane e forme di occupazione più terziarizzate dove minori sono le tradizioni sindacali (Carreri & Feltrin 2016).

La sempre più forte burocratizzazione di CGIL, CISL e UIL ha insomma impedito di avviare un radicamento in nuove frazioni di classe più sfruttate, razzializzate, femminili e giovani, ma non ha compromesso in maniera qualitativa l’inquadramento dei settori strategici e manifatturieri della classe lavoratrice, che spesso sono anche quelli più ‘aristocratici’. Se in molte grandi aziende non vige una situazione di mobilitazione costante non è solo perché i delegati e i funzionari sono dei completi venduti, ma è anche perché molte delle conquiste che in contesti come la logistica devono essere strappate a suon di picchetti (contratti regolari, tredicesime ecc.) sono qui da lungo tempo istituzionalizzate (pur tenendo conto del crescente peso di forme di lavoro precario che caratterizza anche i grandi poli produttivi tradizionali).

La crescente sproporzione tra i burocrati e gli iscritti non significa inoltre che i sindacati, e in particolare la CGIL, abbiano perso definitivamente la capacità di organizzare la classe sul terreno della mobilitazione. Le importanti astensioni dal lavoro che hanno coinvolto molte aziende metalmeccaniche del nord nel marzo 2020 lo dimostrano. Certamente il trigger principale della protesta è stata la paura del Covid e l’indignazione di fronte all’avidità dei padroni, pronti a sacrificare senza troppi complimenti la vita dei loro dipendenti, in nome della produttività. Tuttavia, centrale in quel contesto è stato il ruolo dei delegati FIOM che – ben interpretando gli umori dei lavoratori – hanno proclamato gli scioperi, costringendo Landini a paventare l’ipotesi dello sciopero generale (scongiurata dalla soddisfazione delle rivendicazioni minime emerse con la mobilitazione, ovvero il blocco dei licenziamenti e la chiusura delle attività non essenziali). In questo solco è inoltre importante tenere a mente come la burocrazia CGIL non abbia potuto completamente abbandonare una retorica ‘di opposizione’ ed evitare di chiamare alla mobilitazione generale nei confronti di certe scelte di quei governi particolarmente indisponibili a consultarla; è vero, situazioni come lo sciopero generale del dicembre 2021, contro alcune misure fiscali del governo Draghi, sono utilizzate con lo scopo di incanalare e depotenziare sentimenti di rabbia diffusa, preparate in pochi giorni senza un reale coinvolgimento della base e prive di un piano di lotta oltre alla singola data di convocazione. Ciò non di meno, in un contesto di forte debolezza e disgregazione del movimento operaio, esse mantengono un’attrattiva nei confronti di settori importanti di lavoratori, per i quali gli scioperi ‘generali’ dei sindacati di base – seguiti solo da un’esigua minoranza della classe – non possono certo rappresentare un esempio più concreto ed efficace di lotta di classe rispetto alle ‘passeggiatone democratiche’ di Landini. Ancora una volta, l’abbandono di una posizione apertamente conflittuale da parte dei sindacati di massa non è una buona ragione per decretarne il declino definitivo in termini di influenza.

Tornando alla questione del sindacato come agenzia di servizi, se è vero che i proventi derivanti dal semi-monopolio da parte dei confederali di tutta una serie di attività di welfare e di servizi permettono di compensare le entrate derivanti dal calo relativo degli iscritti, ciò non toglie la rilevanza delle quote d’iscrizione come principale fonte di finanziamento dei sindacati. Questo dato pone dei limiti obiettivi – per quanto circoscritti – all’irresponsabilità dei dirigenti nei confronti dei diretti: enti bilaterali e CAAF ammontano infatti solo al 25% dei proventi totali della CGIL (Carreri & Feltrin, 2016). Certo, si tratta comunque di un dato molto importante ed è in questa crescita dell’erogazione di servizi a scapito delle altre funzioni “storiche” del sindacato che risiede parte del problema.

Tuttavia, non possiamo nemmeno ignorare il fatto che questo affermarsi come agenzia di servizi non abbia del tutto scalfito l’immagine dei confederali, ma al contrario in molti casi ne abbia rafforzato la posizione di riferimento imprescindibile per molti lavoratori. La trasformazione dei confederali in grandi erogatori di servizi non aumenta dunque l’attrattiva dei sindacati di base nei confronti di vasti strati di salariati, ma al contrario la riduce, vista l’enorme sproporzione di mezzi nel fornire assistenza legale, fiscale ecc. Eppure, i vincoli che lo Stato impone all’azione sindacale, come ad esempio la norma in base alla quale solo le organizzazioni firmatarie dei CCNL possono seguire le pratiche di crisi aziendale (Carreri & Feltrin, 2016), o gli accordi sulla rappresentanza tra Confindustria, da un lato, e CGIL, CISL e UIL, dall’altro, che eliminano la possibilità di partecipare alle elezioni delle RSU per le sigle che non raggiungono una certa soglia di consenso nazionale, sembrerebbero delle ottime ragioni per stracciare la tessera “confederale” e passare a un sindacato autonomo. Ebbene, ciò che avviene è l’esatto contrario: le norme inique sulla rappresentatività e sulle firme dei contratti sono proprio uno dei motivi per cui una fetta importante di lavoratori non ha incentivi ad abbandonare le strutture tradizionali che godono di maggiore legittimità e quindi hanno maggiore possibilità di venire incontro alle loro esigenze.

Conclusioni

I sindacati non possono essere ridotti a strutture intrinsecamente votate alla repressione delle spinte emancipatrici della classe lavoratrice, come ritiene semplicisticamente il punto di vista anarchico e autonomo. Al contrario, essi emergono dall’esigenza dei lavoratori di dare espressione organizzata alla loro forza sociale obiettiva. In questo solco, la posizione di subordinazione economica e culturale dei salariati segna il differenziarsi di una funzione intellettuale e direttiva, necessaria per la sopravvivenza delle organizzazioni dei lavoratori. L’emergere di funzionari a tempo pieno nei sindacati non è dunque di per sé un problema; tuttavia, per quanto inevitabile, la delega che essi assumono riduce obiettivamente il grado di controllo dei membri del sindacato sulle scelte decisive. La separazione dello strato in questione dai lavoratori, in termini funzionali e di condizioni materiali favorisce inoltre il consolidamento di un’ideologia economicista. Così, i burocrati tendono a ostacolare la capacità della classe di essere all’altezza dei compiti posti dalla lotta politica in momenti decisivi.

La stessa ideologia economicista – associata a una strategia il cui successo dipende dagli alti e bassi dell’accumulazione di capitale – favorisce inoltre la compromissione dei burocrati col capitale anche nella prassi quotidiana. In questo solco, la normale passività della massa dei lavoratori iscritti al sindacato, spesso tipica dei settori di salariati più privilegiati, permette ai funzionari di trovare un punto d’appoggio decisivo.

Il problema non si riduce però al rapporto tra burocrati e base: se fosse così, basterebbe una crisi economica che metta in movimento i settori più arretrati o privilegiati, l’attività intransigente di un’opposizione classista volta a denunciare i burocrati da sinistra, e\o stimolare pressioni dal basso per radicalizzare le organizzazioni economiche della classe lavoratrice. Il punto è che, con lo sviluppo del capitalismo, i sindacati diventano sempre più profondamente apparati dello Stato integrale borghese, tramite forme di cooptazione dei vertici e\o la sanzione statale di vari strumenti che favoriscono il monopolio sindacale nell’inquadramento della forza lavoro. Questo in cambio di moderazione e crescente irrigidimento interno delle strutture da parte delle dirigenze riformiste. Tale processo ha caratterizzato in maniera chiara la storia del sindacato italiano durante gli ultimi decenni, in particolare con la trasformazione dei confederali in grandi erogatori di servizi e interlocutori dei governi (almeno fino a prima della crisi 2008). Il calo relativo di iscritti che va di pari passo con la crescente burocratizzazione e statalizzazione non deve però essere interpretato come una riduzione della capacità di influenzare vasti settori, spesso strategici (come le grandi aziende manifatturiere) da parte dei sindacati di massa, e in primis la CGIL.

Inoltre, come dicevamo, per continuare ad esercitare una funzione egemonica i sindacati possono ridurre solo fino a un certo punto le forme democratiche che mediano tra dirigenti e diretti. Tale aspetto mette in questione l’idea per cui la burocratizzazione e la statalizzazione eliminerebbero la capacità delle organizzazioni sindacali di massa di interpretare le spinte rivendicative dal basso. La recente capacità dei delegati FIOM di cavalcare gli scioperi del marzo 2020 ha semmai dimostrato proprio il contrario. Infine, i semi-monopoli garantiti dallo Stato ai confederali nella gestione dei servizi e nella rappresentanza non liquidano la natura dei grandi sindacati in quanto organizzazioni di massa della classe lavoratrice, ma al contrario rendono più difficile l’emergere di una concorrenza sul piano sindacale, specialmente nei settori tradizionali.

In base a quanto detto fin qui, una strategia rivoluzionaria non può avere come focus la costruzione di sindacati “veramente classisti”, o anti-capitalisti, bensì l’intervento nei sindacati di massa. Non basta rivendicare che la CGIL adotti un approccio coerentemente classista come tende a fare la dirigenza dell’area “Riconquistiamo Tutto”, ma è necessario fare campagna al suo interno per battaglie che si colleghino a un programma anti-capitalista e rivoluzionario. Solo con una direzione rivoluzionaria – e nel contesto di una situazione rivoluzionaria – è infatti possibile concepire l’indipendenza di classe dei sindacati di massa.

Detto questo, ha ragione il leader dei SI Cobas Aldo Milani quando spiega che la chiave di volta della rivoluzione sono “i lavoratori combattivi”, non i lavoratori in generale, o l’aristocrazia operaia. Tuttavia, lo sforzo organizzativo va concentrato nell’organizzazione di questa avanguardia sul piano politico, il che non significa altro che formare quadri coscientemente comunisti impegnati non solo nella lotta economica, ma nell’elaborazione e nella messa in pratica di una strategia rivoluzionaria a tutto campo. Tale strategia non può configurarsi come il semplice risultato della radicalizzazione politicista delle lotte economiche, ma come il frutto di una lotta ideologica e politica a tutti i livelli volta a conquistare l’egemonia della classe lavoratrice su tutti i settori oppressi della società. Perché, se è vero che nel capitalismo esistono solo due classi fondamentali, è anche vero che i loro rapporti sono mediati da tutta una serie di strati intermedi non necessariamente sfruttatori (studenti, professioni intellettuali, lavoratori autonomi etc.). Inoltre, lo stesso conflitto di classe non sempre emerge nella sua materialità immediata, ma è articolato inestricabilmente a varie oppressioni, di genere e di razza in particolare, la cui natura di classe va demistificata in una lotta incessante contro posizioni democratico-radicali, riformiste e liberali: problemi che quadri e organizzazioni concentrati solo sul terreno della lotta economica non possono porsi. Un discorso analogo vale ovviamente anche per la crisi ecologica, dalla quale non emerge automaticamente né il collegamento con la questione operaia, né l’opzione di una rivoluzione socialista. l’attività sindacale può essere dunque solo una parte dell’attività complessiva dei marxisti, mentre concentrare le proprie forze in organizzazioni sindacali strutturalmente isolate da un’ampia fetta di salariati tarpa sul nascere la possibilità di instaurare una dialettica tra avanguardie e masse. La rivoluzione è infatti un evento di rottura in cui le masse entrano improvvisamente sulla scena politica, in relazione a una situazione di crisi organica (crisi economica + crisi di egemonia; Gramsci 2016, Q3 §23). Tuttavia ciò non avviene come un’epifania, ma si tratta piuttosto di un processo “accelerato”, come diceva Rosa Luxemburg (2020), dalla capacità dei rivoluzionari di guadagnare posizioni strategiche e un’influenza che vadano al di là della sola avanguardia organizzata.

Siamo ben consapevoli del fatto che esperienze come quella del SI Cobas nascono dalle esigenze organizzative reali di settori operai razzializzati e iper-sfruttati che la CGIL non è riuscita e non ha voluto inquadrare. Tali esperienze vanno pertanto appoggiate e incentivate nel loro radicamento in specifici settori come la logistica. Tuttavia, non si può chiedere ai rivoluzionari di costruire solo e ovunque il SI Cobas, come ha fatto recentemente Aldo Milani alla conferenza del Fronte della Gioventù Comunista. Al contrario, i marxisti devono sforzarsi di costruire tendenze rivoluzionarie nei sindacati di massa, non però limitandosi a guadagnare posti nei direttivi o a lanciare raccolte firme e ordini del giorno come tendono a fare SCR e il PCL. Questi compagni ragionano infatti come se esistesse ancora un movimento operaio organizzato in senso classico, con le sue strutture di base, culturali, sociali e partitiche relativamente vitali, per quanto riformiste. La trasformazione dei sindacati di massa in grandi agenzie di servizi è però un fenomeno reale quanto lo è il circolo vizioso tra ristrutturazione capitalistica, sconfitte e disgregazione morale della classe lavoratrice che l’ha accompagnata. Questa spirale non può essere interrotta aspettando che qualche evento catastrofico renda più accattivanti per la base operaia gli strali contro Landini nei comitati centrali (invero sempre trattato come ‘un compagno che sbaglia’, più che come l’agente principale della borghesia nel movimento operaio quale in sostanza è). Bisogna invece integrare lo sforzo propagandistico con quello attivo di organizzazione e mobilitazione dei lavoratori tramite organismi indipendenti dalla burocrazia. Per questo motivo sono imprescindibili esperienze come quella del Collettivo di fabbrica GKN, volte a organizzare i lavoratori a prescindere dalla sigla sindacale in un contesto di partecipazione attiva e democratica che ha posto al centro pratiche e temi collegabili a una più generale proposta anti-capitalista, come il controllo operaio (tramite l’istituzione dei delegati di raccordo) e la nazionalizzazione della fabbrica sotto il controllo dei lavoratori.

Corteo “Insorgiamo!” del 26 marzo 2022 a Firenze.

Strutture in grado di ampliare l’esempio del Collettivo, come coordinamenti tra lavoratori di fabbriche appartenenti alla stessa filiera, sarebbero inoltre importantissime per ridurre le divisioni artificiali tra aziende e settori, oltre a favorire la coesione tra lavoratori dei sindacati confederali e dei sindacati di base (magari molto minoritari, ma con posizioni strategiche in luoghi importanti come la logistica e i porti). La generalizzazione e lo sviluppo di esperienze quali il Collettivo di fabbrica dovrebbero costituire il baricentro di un’opposizione anticapitalista organizzata in CGIL e uno dei punti chiave per costruire l’organizzazione rivoluzionaria stessa. Certo, per i suoi limiti intrinseci il Collettivo non ha potuto farsi motore di questo processo (si tratta pur sempre di un gruppo operaio attivo in una singola fabbrica). Tuttavia, nemmeno forze politiche organizzate più grandi hanno fatto nulla per acquisire ed estendere il modello proposto dai lavoratori di Firenze. PaP, ad esempio, ha mantenuto l’indirizzo del mutualismo tra generici strati popolari e ha intrapreso un percorso elettorale con esponenti estranei alla classe lavoratrice. Gruppi che mantengono un impianto più classista rimangono invece invischiati in una sclerosi settaria (PCL, SCR) o in un atteggiamento da tifoseria (Sinistra Anticapitalista, di cui fa parte Eliana Como, leader di “Riconquistiamo Tutto”) condiviso con i vari settori della sinistra movimentista e riformista che hanno seguito le mobilitazioni innescate dalla vertenza GKN. Quanto di cui abbiamo bisogno è proprio una forza anti-capitalista che superi questi limiti.

Marco De Leone, Lorenzo Lodi

Questo articolo fa parte del numero 4, autunno 2022, della rivista Egemonia.

Note

[1] Già all’inizio degli anni ’90, Accornero riscontra la presenza di burocrati sindacali in biblioteche, commissioni d’esame di concorso, commissioni di disciplina, assicurazioni, amministrazione di spacci aziendali e circoli ricreativi. Si pensi poi alla costante presenza di sindacalisti di professione ai vertici di agenzie quali INPS e INAIL.

[3] Nello stesso periodo, si assiste anche al passaggio da modello industriale alla centralizzazione negoziale. Fino agli anni ’80, il sistema contrattuale italiano – e quindi l’organizzazione dei sindacati – era piuttosto decentrato e articolato attorno ai poli industriali e alle grandi imprese. In seguito, si passò a un trasferimento del piano contrattuale a livello nazionale/collettivo, con una notevole crescita della «priorità delle decisioni e il potere delle organizzazioni al vertice» (Accornero, 1992).

Bibliografia

Accornero A (1992) La parabola del sindacato. Ascesa e declino di una cultura. Bologna: Il Mulino.

Assemblea Scienze Politiche (2013) Movimento studentesco e lotte nella metropoli. Milano: opuscolo autoprodotto.

Bravermann H (1980) Lavoro e capitale monopolistico: la degradazione del lavoro nel XX secolo. Torino: Einaudi.

Carrieri M e Feltrin S (2016) Al bivio. Lavoro, sindacato e rappresentanza nell’Italia d’oggi. Roma: Donzelli.

Circolo PRC FIAT Auto-Avio di Pomigliano (2011) Pomigliano non si piega. Milano: AC editoriale.

Darlington R e Upchurch M (2011) A reappraisal of the rank-and-file versus bureaucracy debate. Capital and Class 36(1).

Gramsci A (1971) La questione meridionale. Roma: Editori Riuniti.

Gramsci A (2016) Quaderni del carcere. Torino: Einaudi.

Hyman R (1979) The Politics of Workplace Trade Unionism. Capital and Class 3(54).

Lenin V (1971)[1916] L’imperialismo: fase suprema del capitalismo. Roma: Editori Riuniti.

Lenin V (2003)[1920] L’estremismo: malattia infantile del comunismo. Milano: AC Editoriale.

Luxemburg R. (2020)[1906] Sciopero generale, partito e sindacato: lotta economica e lotta politica. La Voce delle Lotte. Disponibile a: lavocedellelotte.it/2020/07/04/sciopero-generale-partito-e-sindacato-1-il-legame-tra-lotta-politica-e-lotta-economica.

Mandel E (1979) On Bureaucracy. A Marxist Analysis. Londra: The Other Press.

Marx K (1971) Il Capitale. Libro I. Roma: Editori Riuniti.

Moro D (2015) Globalizzazione e decadenza industriale: l’Italia tra delocalizzazioni crisi industriale ed Euro. Reggio Emilia: Imprimatur.

Polo G & C Sabattini (2000) Restaurazione italia. Fiat: autunno 1980. Alle origini della svolta liberista. Roma: Manifestolibri.

Perotti P & P Milanese (2020) Fiat: autunno 1980. Disponibile a: youtube.com/watch?v=j6AE_uWymv0.

Trotsky L (2019)[1940] I sindacati nell’epoca del declino imperialista. La Voce delle Lotte. Disponibile a: lavocedellelotte.it/2019/12/03/lev-trotsky-i-sindacati-nellepoca-di-declino-dellimperialismo-3-3.

Vive in Veneto. Lavora come precario nel mondo della scuola.

Nato a Brescia nel 1991, ha studiato Relazioni Internazionali a Milano e Bologna. Studioso di filosofia, economia politica e processi sociali in Africa e Medio Oriente.